Resumen

Este ensayo ofrece reflexiones sobre la tenencia de la tierra y el destierro de comunidades negras afrodescendientes en Colombia. Se analiza la compra colectiva de 50 hectáreas de tierra que hicieron quince personas en el siglo XX en Peón, Valle del Cauca, como una forma de evitar la desposesión. Primero se presenta una aproximación teórica a los conceptos tenencia colectiva de la tierra y destierro; luego se revisa detalladamente la escritura por la cual las personas se convirtieron en propietarias; y, finalmente se ofrecen algunas conclusiones sobre lo que esta adquisición representa para la tenencia colectiva de la tierra de las comunidades afrodescendientes en Colombia.

¿A qué hace referencia la tenencia colectiva de la tierra y el destierro? 1

La tenencia de la tierra se entiende como “el derecho al uso de la tierra, que se relaciona con la posesión física de un bien sin importar la legitimidad del propietario” (Cruz et al, 2018, p. 9). Es decir, la tenencia de la tierra tiene que ver con la posibilidad (o imposibilidad) de las personas para poseer tierras. Al discutirse sobre la propiedad de quienes las ocupan y quienes las reclaman —que podrían ser los mismos o no— se involucran aspectos a nivel histórico, político, social, cultural y económico que influyen en las decisiones que se toman sobre las mismas tierras. En el contexto colombiano, el adjetivo “colectiva” añade precisión al derecho sobre la tierra que han reclamado los grupos étnicos. Debido a que la ocupación y el vínculo con el espacio habitado están mediados por la condición étnica, la “tenencia colectiva” está vinculada con la cosmovisión y la ancestralidad. Resultado de las demandas en la tenencia de la tierra para estos grupos, se puede percibir desde la naciente República la creación de la Ley 25 de 1824, por la cual se legisló el respeto a la propiedad territorial de los indígenas. Sin embargo, las hoy denominadas comunidades negras no aparecen en los procesos legislativos de entonces; posiblemente porque no se había abolido la esclavitud (1851) y no se las consideraba grupos de ciudadanos o sujetos de derechos.

La Constitución Política de 1991 produjo un cambio sustantivo para la tenencia de la tierra en Colombia. La nueva legislación transformó la concepción estatal de los pueblos antes considerados indígenas y tribales a “grupos étnicos”. En el artículo 7, el Estado colombiano asumió el compromiso no solo de reconocer sino de proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Desde entonces, se “considera los resguardos indígenas como entidades territoriales que poseen sus propias autoridades, las cuales desempeñan funciones administrativas [mientras que] las comunidades afrodescendientes se configuran como sujetos colectivos de derechos y obligaciones” (Velásquez, 2017, p. 2 y 3). No obstante, la constitución aun no lograba atender las demandas de las comunidades negras. Esta situación impulsó la sanción del artículo transitorio 55 con el cual se dictaminó la necesidad de una ley específicamente para ellas. Gracias a esto se creó la Ley 70 de 1993 donde se definen conceptos como la “ocupación colectiva”, entendida como “el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras en tierras para su uso colectivo, que constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de producción” (Congreso de Colombia, 1993). La ley es un avance significativo para las comunidades negras ya que, por primera vez, reconoce su derecho a la propiedad colectiva. Este cambio es de gran relevancia para comunidades que hasta entonces ocupaban las tierras baldías en las zonas rurales junto a las riberas de los ríos de la Cuenca del Pacífico.

Frente al destierro, intelectuales como Santiago Arboleda (2007) y Aurora Vergara Figueroa (2018) coinciden en que conceptos como desplazamiento o migración forzada no son suficientes para describir las características asociadas a movilidad histórica de seres humanos racializados desde la era colonial. Para Arboleda (2007), el destierro significa un “desarraigo incesante prorrogado” y es el motivo del empobrecimiento en términos sociales, culturales y económicos de las comunidades afrodescendientes en Colombia. Por su parte, Vergara (2018) afirma que los conceptos migración forzada y desplazamiento forzado no ofrecen una explicación suficiente para comprender de qué manera naciones y poblaciones que comparten historias similares de racialización, conquista y dominación son foco de antiguos y nuevos modos de destierro diaspórico. La autora plantea la urgencia de un análisis geohistórico del destierro, el cual emplea el destierro y la diáspora como categorías analíticas en un extenso proceso de tenencia de tierras y construcción territorial anterior a la desposesión. A partir de esto, ubica “las formas contemporáneas de destierro en una cadena de procesos históricos: comercio transatlántico, diáspora africana, asentamiento territorial en el Pacífico colombiano (territorialización), destierro del siglo XX, un nuevo ciclo de diáspora y nuevos asentamientos territoriales” (Vergara, 2018, p. xviii). En función de lo anterior, la autora propone la matriz D-T-D (Diáspora-Territorialización-Destierro/Diáspora) como una manera de explicar la complejidad de los procesos de asentamiento y movilidad históricos que otras categorías han sido incapaces de interpretar. Los aportes teóricos de ambos intelectuales son fundamentales para comprender la compra colectiva de Peón en relación con la tenencia de la tierra en Colombia, en tanto este caso permite ilustrar antiguas y nuevas formas de destierro de la diáspora africana.

Compra colectiva de tierras en Peón para enfrentar el destierro

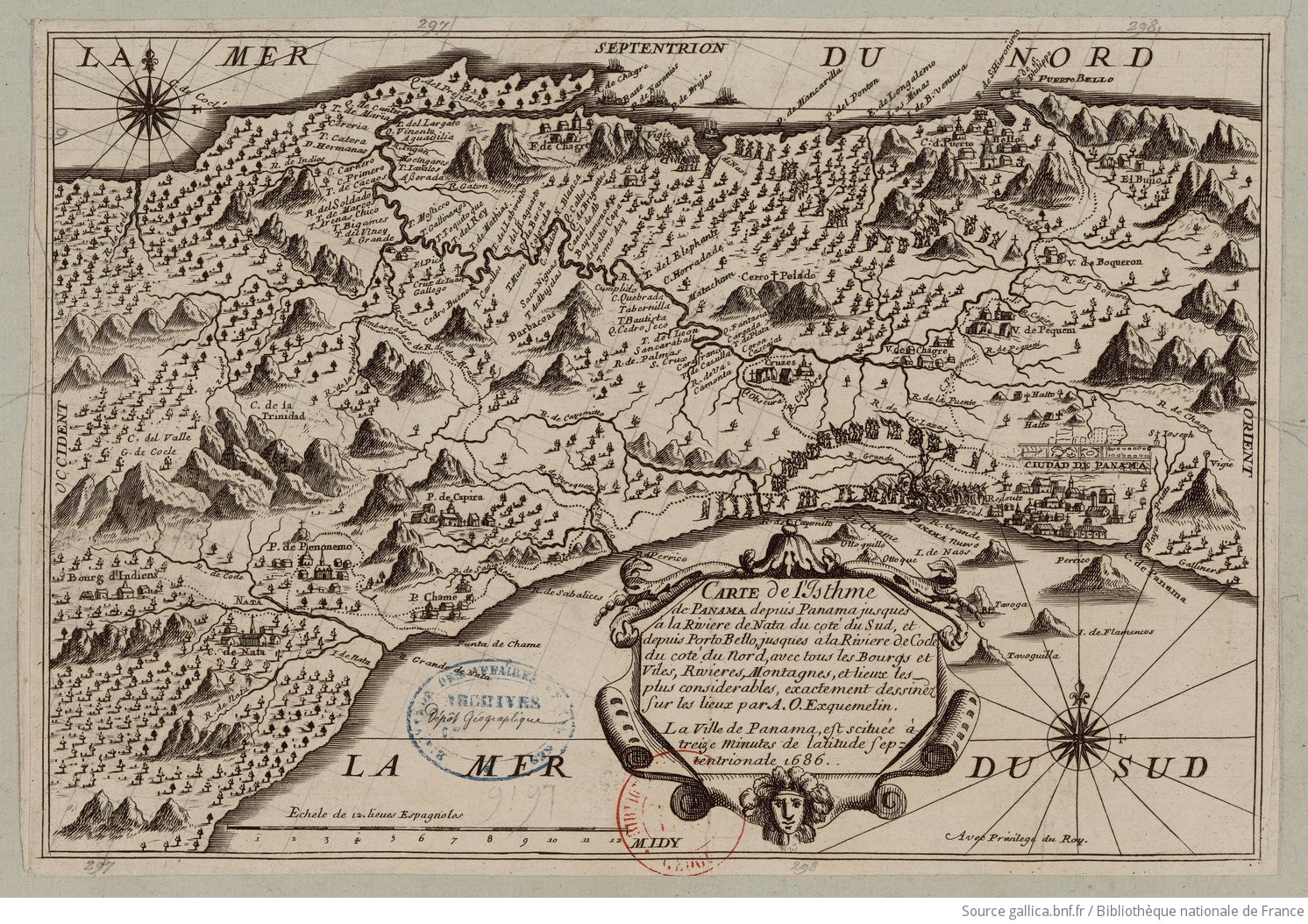

En 1939, en el Valle del Cauca, quince personas fueron parte de un hito para la tenencia colectiva de la tierra de comunidades afrodescendientes de Colombia. Cincuenta y cuatro años antes de la Ley 70 de Comunidades Negras en 1993, estas personas tomaron la valiente decisión de comprar colectivamente unas tierras. Estamos hablando de que un grupo de personas cuyos ancestros y ancestras fueron considerados propiedades en un sistema esclavista que duró cerca de cuatro siglos, en 1939 se convirtieron en propietarias. De acuerdo con los relatos de mayores y mayoras, la compra fue una estrategia para evitar seguir siendo desterradas, pues ya antes personas foráneas habían llegado con documentos argumentando ser dueñas de las tierras donde vivían las quince personas con sus núcleos familiares. La escritura 526 del 9 de junio de 1939 constata este acontecimiento. Por un valor de $100 (cien pesos colombianos) 2, Isaías Sánchez A.

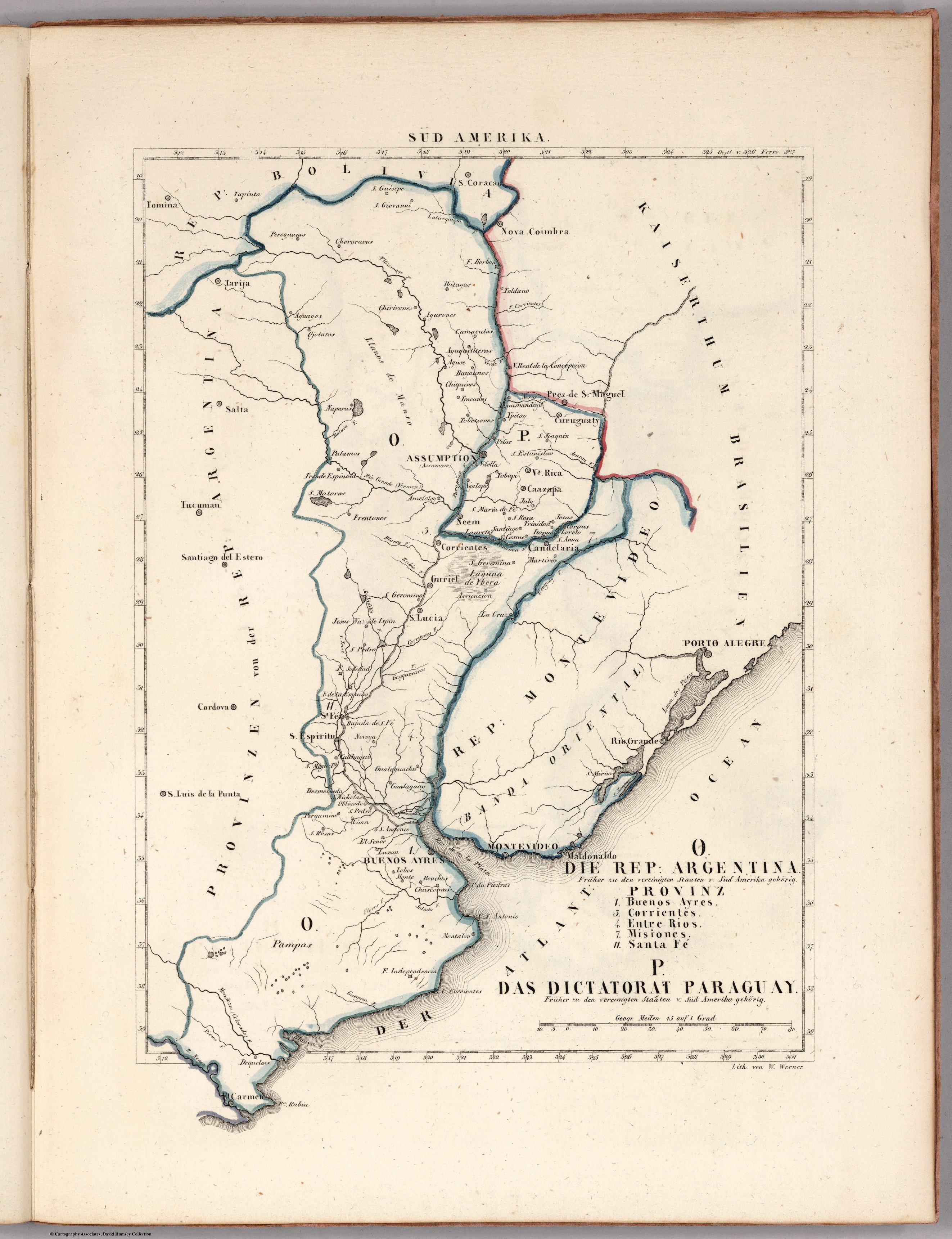

(…) transfiere en pleno dominio y posesión a título de venta real y en perpetua enajenación a favor de los señores Juan E. Carabalí, Casimiro Carabalí, Pedro Ulabares, Martiniano Muñoz, Felipe Chará, Julián Placer, Pedro Celestino Díaz, José Epifanio Balanta, Honorio Bonilla, Luis Emilio Micolta Escobar, Concepción Caicedo, Ana María Ulabares, Saturnina Carabalí, y de los menores de edad Juan de Dios Carabalí y Pedro Díaz, representados en este acto por el señor Juan Carabalí; por partes iguales un lote de terreno, que hace parte de los terrenos denominados Peón, ubicados en jurisdicción de este municipio, lote de terreno que tiene una extensión superficiaria de cincuenta (50) plazas, poco más o menos, en donde los compradores tienen cultivos agrícolas y casitas de habitación y también lavadero de oro […] (Notaría tercera de Cali, 1939).

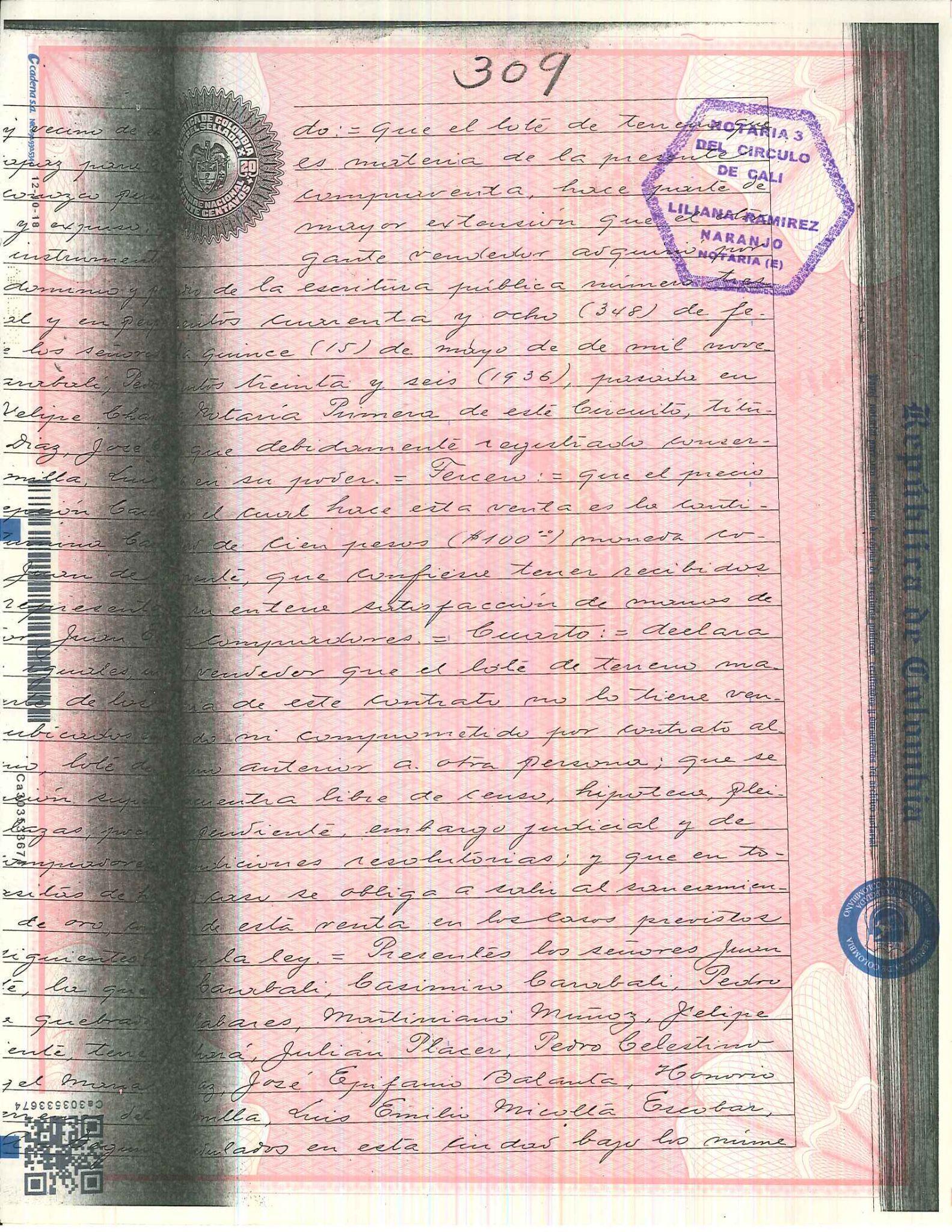

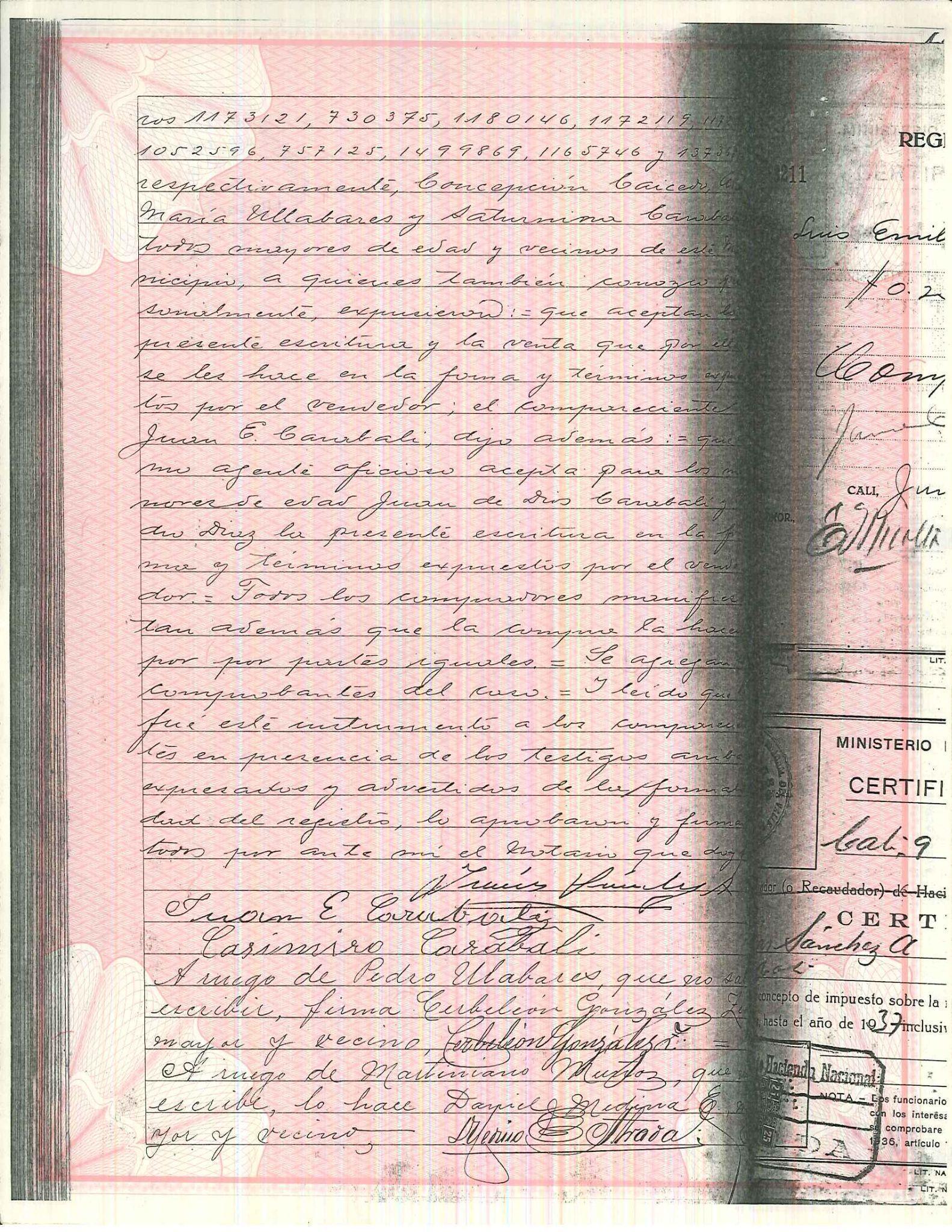

La primera página del archivo muestra la información correspondiente al número, la fecha en que se llevó a cabo el acto, el lugar, el nombre del notario, los testigos y el vendedor. También aparece una nota sobre el margen izquierdo que indica la fecha en que se tomó una copia del documento y a quién se le entregó (ver ilustración 1). En la página 2 aparecen los nombres de las personas que participaron en la compra (ver ilustración 2). Aquí vale la pena resaltar que, de acuerdo con varios autores (D. Pavy, 1967 en Mina, 1975; Pérez, 1989; Uribe, 2014; Zapata, 1989, 1990, 2007), apellidos como Carabalí y Balanta, fueron formas de nombrar a algunas personas secuestradas y traídas desde África a las tierras de la actual Colombia para ser sometidas al proceso de esclavitud. Asimismo,

Según la entrevistas realizadas casi la totalidad de los pobladores de la región minera del Chontaduro pertenecían a familias con apellidos de origen africano, de los mencionados anteriormente [Viáfara, Carabalí, Amu, Mulato] quienes al ser desalojados de sus antiguas posesiones por una familia de antioqueños, que compró la Hacienda Chontaduro, extendiendo sus dominios hasta la quebrada del mismo nombre, se desplazaron hacia otra quebrada situada más al sur, denominada la Mina, en cercanías del actual corregimiento de Potrerito (Popo, 1988, p. 67).

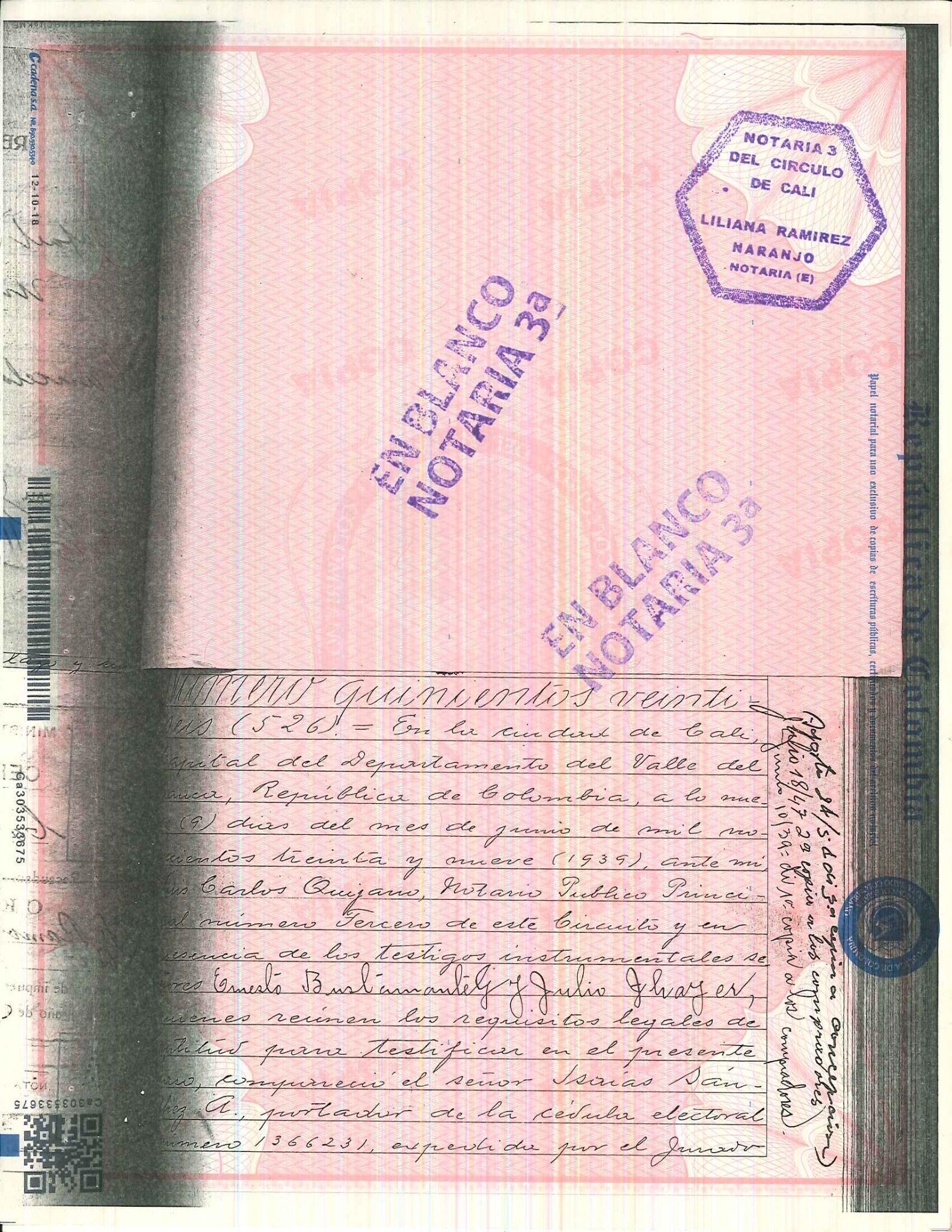

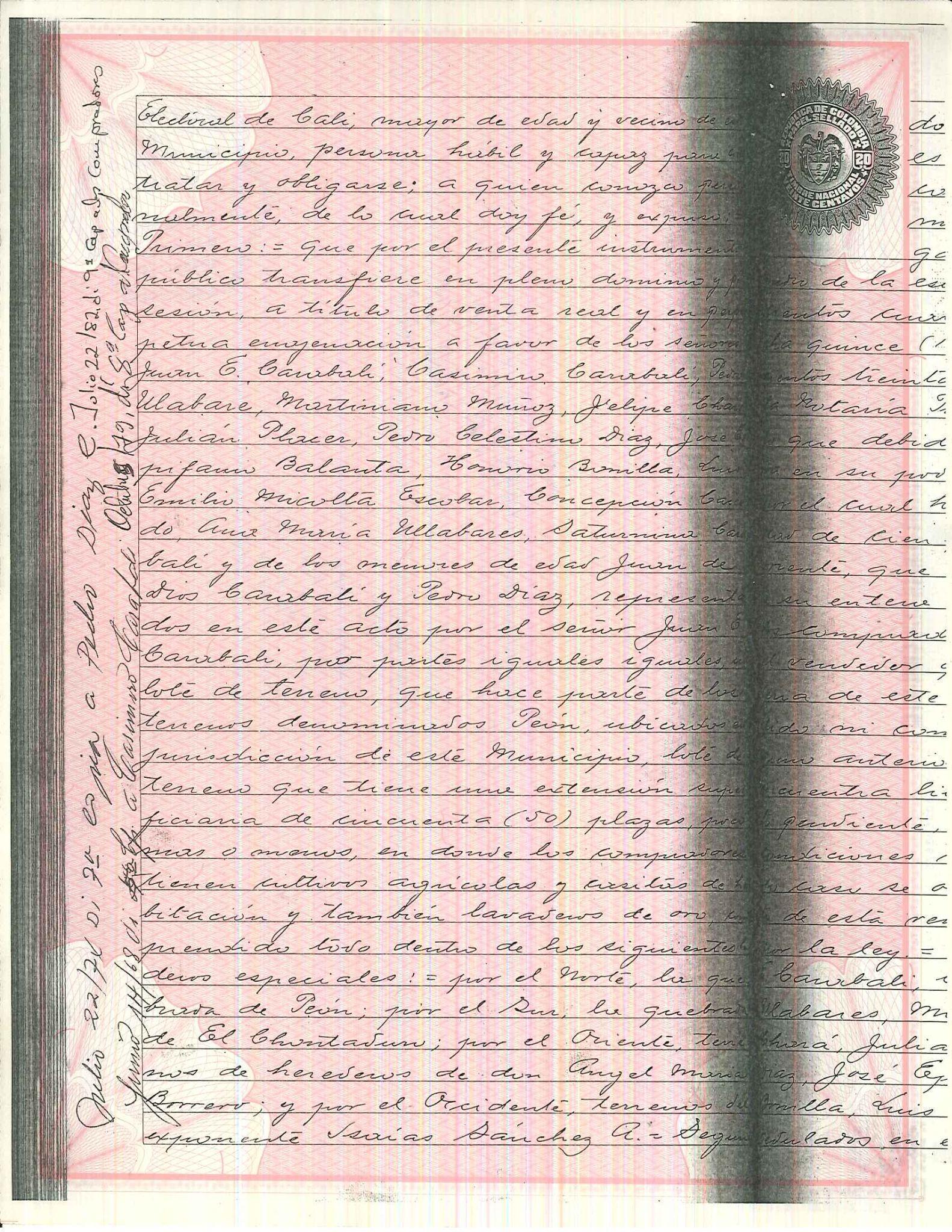

En la tercera página de la escritura (ver ilustración 3), se puede leer que el lote que Isaías Sánchez vendió a los compradores hacía parte de uno de mayor extensión, “que el otorgante vendedor adquirió por medio de la escritura pública número trescientos cuarenta y ocho (348) de fecha quince (15) de mayo de mil novecientos treinta y seis (1936), poseída en Notaría primera de este circuito, título que debidamente registrado en su poder” (Notaría tercera de Cali, 1939). Al leer esta parte del archivo surge la pregunta, ¿cómo fue posible que Isaías Sánchez adquiriera unas tierras tres años antes de venderlas a las personas compradoras de Peón cuando estas ya tenían cultivos, casas y lugares destinados para lavar oro en ese lugar? De la cuarta página de la escritura (ver ilustración 4) resulta interesante que, “todos los compradores manifiestan además que la compra la hacen por partes iguales” (Notaría tercera de Cali, 1939).

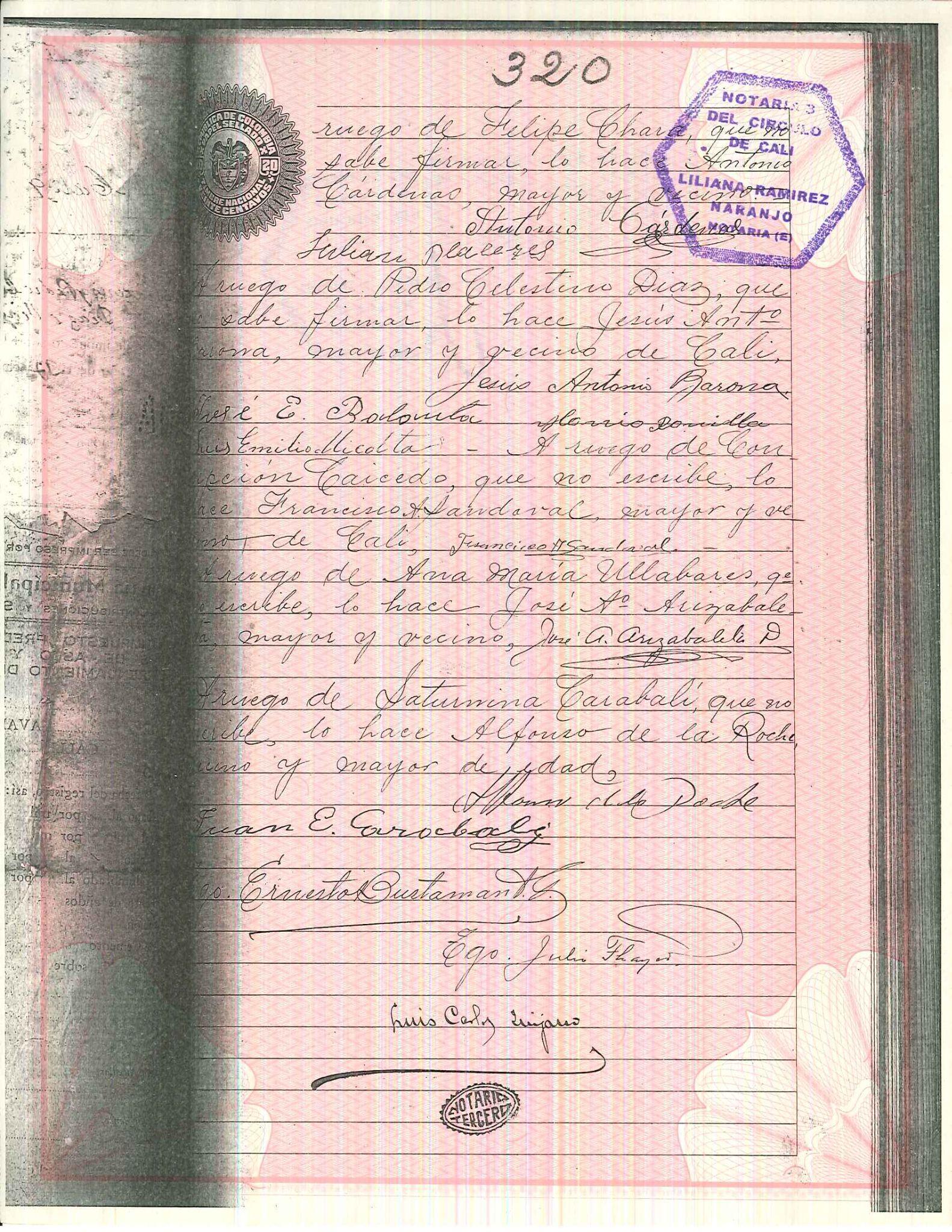

Un aspecto notable en la escritura es la presencia de tres mujeres: Concepción Caicedo, Ana María Ulabares y Saturnina Carabalí. En esta época aún no se había legislado el voto o sufragio femenino en Colombia3. La imposibilidad de votar significaba no tener cédula electoral para que las mujeres pudieran identificarse. Únicamente la partida de bautismo, de matrimonio y de defunción o el registro civil de nacimiento eran válidos para propósitos legales y civiles. Además, de acuerdo con la escritura, ninguna de las tres mujeres sabía escribir. Aun así, sus nombres aparecen en el documento. La participación de estas mujeres en la compra colectiva sugiere que se trató de un acuerdo colectivo comunitario caracterizado por la inclusión de todos y todas sin importar su sexo.

Ilustración 1. Página 1, Escritura pública 526 del 9 de junio de 1939. Fuente: Notaría tercera de Cali, Colombia.

Ilustración 2. Página 2, Escritura pública 526 del 9 de junio de 1939. Fuente: Notaría tercera de Cali, Colombia.

Ilustración 3. Página 3, Escritura pública 526 del 9 de junio de 1939. Notaría tercera de Cali, Colombia.

Ilustración 4. Página 4, Escritura pública 526 del 9 de junio de 1939. Notaría tercera de Cali, Colombia.

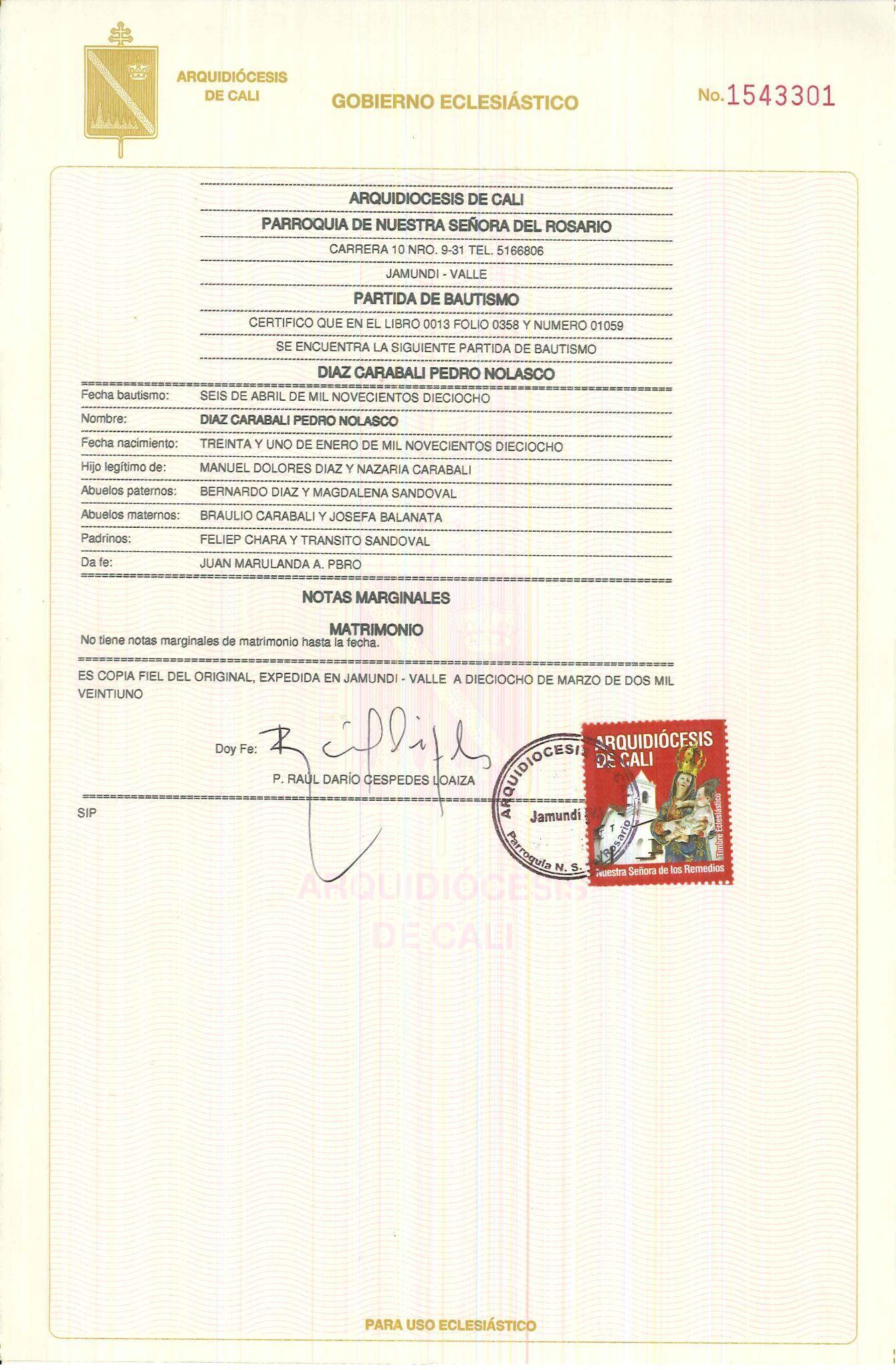

Se desconoce la fecha exacta a partir de la que las quince personas se asentaron en las tierras que compraron a Isaías Sánchez. No obstante, los años y lugares de nacimiento de Pedro Nolasco Díaz Carabalí y de Josefina Carabalí Viáfara —familiares de varios de los compradores— ayudan a determinar la presencia de estos últimos en esa zona por lo menos desde inicios del siglo XX. Pedro Nolasco afirmó haber nacido en Chontaduro, un lugar contiguo Peón, en 19084. Josefina dijo que nació en Peón en 1928. De acuerdo con otros relatos de mayores y mayoras de Peón, que hoy viven, algunas personas como Pedro Nolasco Díaz Carabalí, José Epifanio Balanta Mosquera, Maximina Carabalí Mulato, Pedro Antonio Ulabares y María Francisca Carabalí Posú nacieron en Chontaduro o Peón. Quienes fallecieron en Chontaduro fueron sepultados allí mismo, pues allá alcanzaron a tener su propio cementerio.

Ilustración 5. Página 5, Escritura pública 526 del 9 de junio de 1939. Notaría tercera de Cali, Colombia.

Ilustración 6. Partida de bautismo Pedro Nolasco Díaz Carabalí. Fuente: Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Jamundí), Arquidiócesis de Cali, Colombia. Copia expedida en el año 2021.

Para concluir

Históricamente, la tenencia de la tierra de las comunidades negras afrodescendientes en Colombia no solo se ha expresado en la constitución de palenques y en la adjudicación de terrenos baldíos sino también en compras colectivas. Con la Ley 70 de 1993, específicamente en el Capítulo III Reconocimiento a la propiedad colectiva, se logró avanzar jurídicamente en la legitimidad de los derechos de estas comunidades asociados a la tenencia. Particularmente, la ocupación colectiva representa una ganancia para el acceso y la propiedad sobre la tierra.

La compra colectiva de las tierras en Peón es un caso muy potente. Dentro de esa potencia, la narrativa de la ocupación colectiva y construcción territorial dan cuenta de mecanismos de tenencia de la tierra por parte de la comunidad negra. Desde su relación con el espacio físico hasta sus formas de organización comunitaria. Este hito permite estudiar estrategias poco conocidas para enfrentar el destierro y favorecer la garantía de la vida de estas comunidades. El caso de Peón es fundamental para contrarrestar la idea de pasividad de la gente negra en Colombia. Analizar esta compra colectiva en el siglo XX constituye una apuesta empírica y teórica para la investigación cualitativa en los estudios sociales, culturales y afrodiaspóricos, Adicionalmente, contribuye a la identificación de nuevos elementos que definen procesos de uso y tenencia de la tierra en Colombia.

Referencias

Fuentes documentales

Arquidiócesis de Cali (2021). Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Jamundí). Partida de bautismo de Pedro Nolasco Díaz Carabalí de 1918.

Notaría tercera de Cali. Escritura pública 526 del 9 de junio de 1939.

Fuentes secundarias

Arboleda Quiñonez, S. (2007). Conocimientos ancestrales amenazados y destierro prorrogado: la encrucijada de los afrocolombianos. En: C. Mosquera Rosero- Labbé y L. C. Barceló (2007) (Eds.), Afro-reparaciones: Memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado en abril del 2022 de: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/2862/17CAPI16.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Congreso de Colombia. (1977). Ley 27 por la cual se fija la mayoría de edad a los 18 años. Recuperado en octubre 15 de 2022 de: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0027_1977.htm

Congreso de Colombia (1993). Ley 70 de 1993, Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Recuperado en marzo de 2022 de: https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/30_ley_70_1993.pdf

Cruz, C., Dussán, C, Gaitán, J. y Callejas, W. (2018). Reflexiones sobre el problema de tenencia de tierras y la seguridad alimentaria en Colombia. (Documento de trabajo N° 3). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. Recuperado en octubre 7 de 2022 de: https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10856/1/2018_AV_Reflexiones_Cruz.pdf

Mina, M. (1975). Esclavitud y libertad en el Valle del río Cauca. Recuperado en 2021 de: https://vertov14.files.wordpress.com/2011/01/mateo-mina-libertad-y-esclavitud-en-el-valle-del-cauca.pdf

Pérez Ramírez, G. (1989). Mirar hacia África. Bogotá, Colombia: Plaza & Janes

Popo, R. (1988). La disolución de las tierras comunales. El caso del indiviso de Jamundí. [Monografía de grado presentada como requisito parcial para optar al título de Sociólogo]. Cali, Colombia: Universidad del Valle.

Registraduría Nacional del Estado Civil. (s.f). Historia de la identificación. Recuperado en marzo del 2022 de: https://bit.ly/3xtZW39

Registraduría Nacional del Estado Civil. (s.f). El día que las mujeres votaron por primera vez. Recuperado en marzo de 2022 de: https://www.registraduria.gov.co/-El-dia-que-las-mujeres-votaron-por-.html

Senado y Cámara de representantes de la Nueva Granada. (1851). Ley 2 de 1851 sobre libertad de esclavos. Recuperado en marzo de 2021 de: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12623

Uribe, D. (2014). África nuestra tercera raíz. Bogotá, Colombia: Aguilar.

Vergara Figueroa, A. (2018). Afrodescendant Resistance to Deracination in Colombia. Massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó. Cham, Switzerland: Palgrave McMillan.

Velásquez Ruiz, M. A. (2017). La tenencia colectiva de la tierra en Colombia. Antecedentes y estado actual. Recuperado en mayo de 2021 de: https://doi.org/10.17528/cifor/006684

Zapata Olivella, M. (1989). Las claves mágicas de América. Bogotá, Colombia: Plaza & Janes.

Zapata Olivella, M. (1990) ¡Levántate mulato!: “Por mi raza hablará mi espíritu”. Bogotá, Colombia: REI ANDES LTDA.

Zapata Olivella, M. (2007). Changó el gran putas. Bogotá, Colombia: Educar editores.

Este ensayo es parte del libro “Propietarias: Historia del territorio Peón (Valle del Cauca, Colombia) 1939-2005” resultado de la investigación homónima que desarrollé durante mis estudios de Maestría en Estudios Sociales y Políticos en la Universidad Icesi. Propietarias se encuentra en proceso de edición para su publicación. ↩︎

Haciendo uso del sitio web https://www.dineroeneltiempo.com/inflacion/peso-colombiano/de-1970-a-valor-presente?valor=100&ano2=2024 en 1970, fecha más antigua con la que el sitio permite hacer un cálculo, cien pesos colombianos equivaldrían a $122,397.55 (ciento veintidós mil trescientos noventa y siete, punto cincuenta y cinco pesos colombianos) en el año 2024. Con esa cantidad de dinero no se podría ni siquiera pagar la escrituración de una propiedad en la actualidad. ↩︎

Para más información ver: https://www.registraduria.gov.co/-El-dia-que-las-mujeres-votaron-por-.html ↩︎

En una entrevista realizada por Carlos Hernández a Pedro Nolasco Díaz Carabalí el entrevistado dice que nació en 1908, pero que sus papeles se quemaron y que cuando volvió a sacarlos le cambiaron el año de nacimiento a 1918 como aparece en la partida de bautismo (ver ilustración 6). Además, en la escritura de 1939, Pedro Nolasco aparece como uno de los menores de edad y si había nacido el 31 de enero de 1918, como se encuentra en la partida de bautismo, para la fecha de la escritura debía tener 21 años que, para entonces, ya era la mayoría de edad de acuerdo con la Ley 27 de 1977 del Congreso de Colombia. ↩︎