Resumo

O mapa tem a capacidade de definir o que se quer que exista enquanto constituição formal e política. Estar ou sumir no mapa, nessa direção, evidencia relações de poder e de conflitos materiais e simbólicos. A partir da experiência com os povos indígenas e comunidades quilombolas em Itacuruba, Nordeste do Brasil, queremos destacar como lutas coletivas dão corpo ao repertório de confrontos à política desenvolvimentista do Estado que, a sua vez, contrasta com a presença dos agentes sociais em seus territórios.

O debate sobre estar ou não no mapa, ou até mesmo sumir dele, tem sido, arriscamos dizer, o principal fio condutor da atuação e das discussões no âmbito do núcleo Pernambuco do Projeto Nova Cartografia Social, que desde 2006 tem sistematizado experiências de auto-cartografias de povos e comunidades tradicionais no Nordeste brasileiro.1 O mapa, podendo assumir naturezas distintas, tem a capacidade de definir o que se quer que exista enquanto constituição formal e política. Apresenta-se como um instrumento de reconhecimento da presença e da existência de algo, de alguém ou de alguma coisa, em dado recorte físico e geográfico. Estar no mapa, nessa direção, evidencia relações de poder simbólico, territorial e, particularmente aqui de nosso interesse, de confrontos políticos.

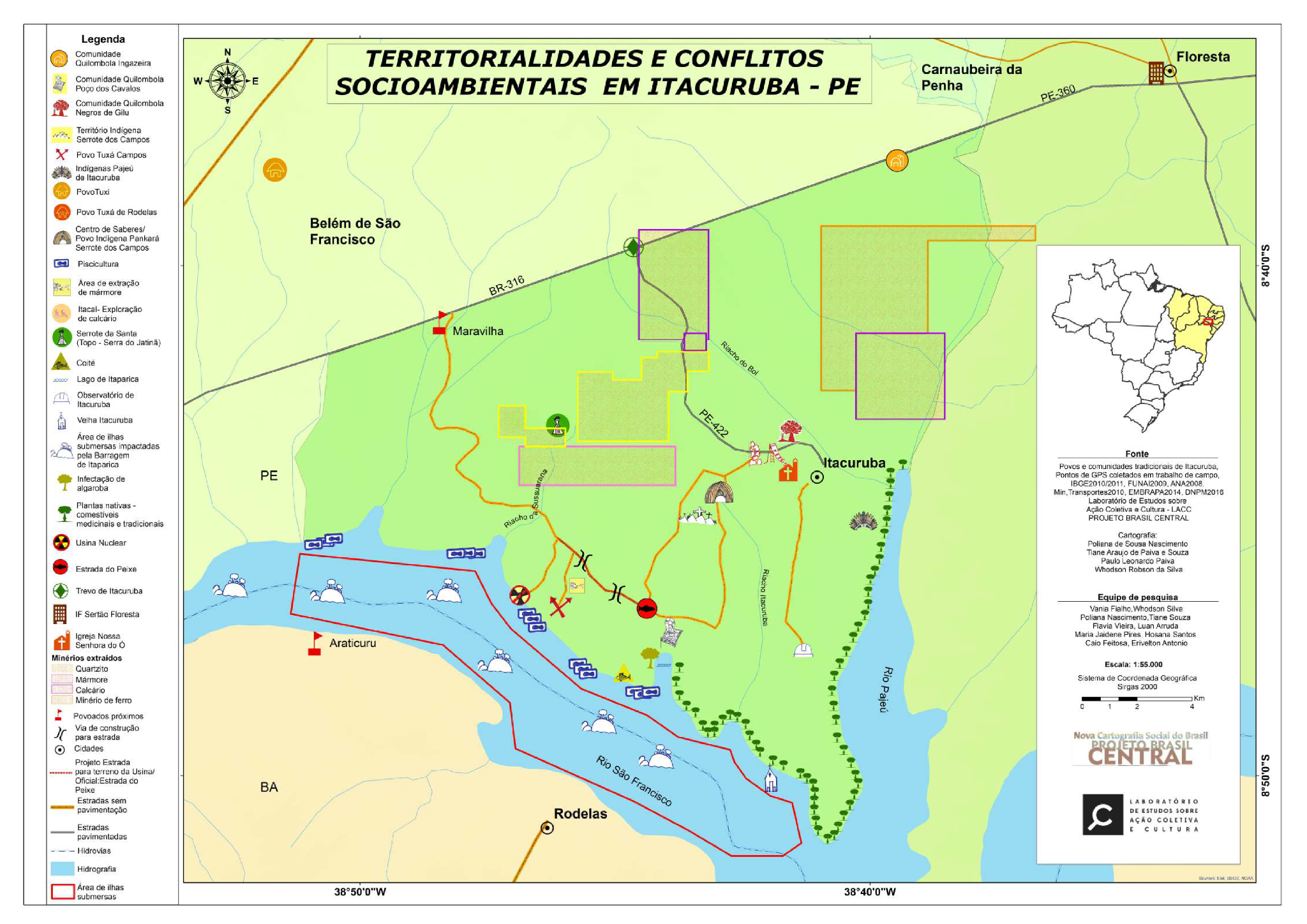

Uma experiência recente, a partir de 2015, nos situou nas particularidades dos jogos de poder e dinâmicas socioespaciais na construção de representações cartográficas sobre o município de Itacuruba, no Sertão de Itaparica. No primeiro momento, demandados pelos próprios povos indígenas e comunidades quilombolas da localidade, esboçamos os percursos e relações de pesquisa que tornaram possível a construção do mapa: “Territorialidades e conflitos socioambientais em Itacuruba” – publicado em 2019 junto ao Boletim Informativo: “Resistimos para existir: dizemos não à usina nuclear no São Francisco”, do qual faz parte. Como indica o título do mapa, indígenas e quilombolas buscaram mapear e, assim o fazendo, denunciar os conflitos socioambientais existentes na região, sendo estes conflitos sobremaneira ancorados em históricas relações de expropriação ambiental e violações de direitos coletivos por grandes projetos de energia e mineração.2

Fonte: Projeto Nova Cartografia Social (2019)

Na “pedra miúda”, como indica sua tradução do Tupi, estima-se 5.000 habitantes envolvidos nas dinamismo do menor município do estado de Pernambuco. Aparentemente, uma cidade sem moto, sem carro, sem pressa, como veiculam matérias de imprensa e planos de governo que funcionalmente fazem crer no vazio e na opacidade de um sertão cristalizado na imagem de um mandacaru ou de uma vaca morta na imagem de um mandacaru ou de uma vaca morta. Uma região seca e empobrecida, sem quaisquer perspectivas de desenvolvimento e felicidade, assim convictos, “planejadores” mobilizam representações que ao tempo em que justificam as chamadas obras de infraestrutura, criam realidades sinópticas sobre os espaços ecológicos e, portanto, de vida de povos e comunidades tradicionais.

Um fatídico exemplo da materialidade dessas disputas esteve na possibilidade de Itacuruba sumir do mapa. Uma proposta de mudança no Pacto Federativo, que então circulava nos ambientes de discussão do próprio mapa em construção, sugeria que os municípios com menos de 5.000 habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total fossem incorporados pelos municípios vizinhos; no caso de Itacuruba, por Floresta ou Belém do São Francisco. A pedra, julgada por ser miúda, subitamente desapareceria do mapa em razão de um novo desenho da divisão de recursos e deveres entre União, estados e municípios, principal eixo de transformação da economia brasileira a partir de 2019. No processo mais amplo de instalação de grandes projetos em Itacuruba, essa é uma dentre a sucessão de táticas de desfocar realidades locais e obstruir caminhos de acesso aos espaços de decisão dos projetos, como relataram indígenas e quilombolas nas oficinas de construção do mapa:

O mais incrível de tudo é que quando a gente abria o plano que eles elaboraram [projeto A Central Nuclear do Nordeste], era a gente ver a forma que eles retratavam nosso município. O mapa que tem lá não existe nem pessoas, como se ninguém morasse, um deserto, então se não aceitar a usina, o resultado é aquilo: um deserto, só chão, terra batida! [grifo nosso]. (Lucélia Leal, povo indígena Pankará Serrote dos Campos)

Não querem colocar [a Central Nuclear do Nordeste] em outro município porque o investimento é bem maior, tem mais gente para ser deslocada, aqui é diferente, como afirmaram: ‘Ninguém vai sair do seu lugar’. É basicamente aquele conceito das 4.000 almas, como saiu no jornal e como eles mesmos dizem: Itacuruba é a melhor área porque é uma região vazia, somos um pouco mais de 4.000 almas, poucos para serem deslocados, e, se por acaso vierem todos a morrer, são menos caixões. [grifo nosso]. (Valdeci Ana, comunidade quilombola Poço dos Cavalos)

Como resposta à intencional produção de vazios, o mapa construído por indígenas e quilombolas de Itacuruba demarca e faz ver a enérgica rede de relações que compõe as dinâmicas socioculturais e continuidades históricas nesta região. Ademais de apontar o vasto campo do simbólico, revela também a dimensão de uma política cada vez mais mundializada, envolvendo entidades orientadas por projetos, instituições e capitais nacionais e internacionais, haja vista a sinalização no mapa do local onde se pretende construir uma central nuclear, ou mesmo dos espaços atingidos irreversivelmente pela construção da Hidrelétrica de Itaparica.3

Ausência ou presença de qualquer elemento no mapa não se trata de simples e técnica opção. Diz respeito a uma operação complexa: o que está no mapa pode até dizer respeito a algo que efetivamente não mais se apresenta ali para os olhos do estrangeiro, como as ilhas do rio São Francisco submersas pela Hidrelétrica de Itaparica, mas que se faz presente na dimensão de um território de vida em que são referenciadas as condições físicas, ambientais e simbólicas, todas entrelaçadas na concepção de mundo desses povos. Compor um mapa entre ausências e presenças é um potente ato político na disputa de inscrição da realidade.

Mas se sumir do mapa implica em tornar ausente, através da invisibilidade, omissão e silêncio, estar no mapa é projetar subversões de poder simbólico e territorial, é evidenciar as existências coletivas e potencialidades locais. A cartografia social expressa, por conseguinte, uma disputa epistemológica na qual indígenas e quilombolas de Itacuruba contestam formas próprias de conceber, representar e classificar os espaços, apropriando-se de técnicas geomáticas que são arbitrariamente utilizadas para subtraí-los. Estar no mapa é, portanto, estabelecer um confronto político, é dizer que vivemos aqui e devemos ser considerados:

Nós da Aldeia Tuxá de Itacuruba somos vizinhos da provável usina nuclear, a gente fica lado a lado de onde ela vai ser construída. (Evani Campos, povo indígena Tuxá Campos)

É isso que a gente tem que mostrar para o povo, mostrar para a sociedade como um todo […], o pessoal acha graça quando eu digo: Nada pra nós, comunidades, seja índio, seja quilombola, seja cigano… nada pra nós, sem nós! Por isso é muito bom a gente entrar no trabalho da cartografia. É um trabalho feito por nós. (Valdeci Ana, comunidade quilombola Poço dos Cavalos)

A gente se interessa pela cartografia para que seja anunciado na mídia, ou seja lá onde for, que ali existem indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, toda população, ali em torno de onde quer ser feita a usina nuclear. (Jorge França, povo indígena Pankará Serrote dos Campos)

O mapa elaborado por indígenas e quilombolas de Itacuruba exibe, diferentemente dos registros cartográficos institucionais, aspectos fundamentais para a compreensão dos conflitos socioambientais que envolvem os povos e comunidades tradicionais nessa região do sertão. Um primeiro aspecto diz respeito aos efeitos da ação do Estado, por meio de políticas desenvolvimentistas, que vêm atingindo os grupos sociais que vivem nos “ambientes” expropriados por grandes projetos.4 Exploração mineral; centrais de energia elétrica; desvios no curso natural do rio São Francisco e mudanças no seu nível fluvial; instalações privadas para piscicultura e aquacultura em larga escala, estão entre o montante de empreendimentos que incidem nessa região desde os anos 1970. Um volumoso conjunto que baliza no mapa o rastro de danos ambientais e violências de uma diretriz definida pelo capital e consorciada pelo Estado.

À vista disso, teremos, como segundo aspecto, a diversificação de estratégias de mobilização que começam a operar no vácuo da ação estatal e no enfrentamento aos consórcios e corporações que se expandem para regiões historicamente relegadas e conhecidas como atrasadas. Nessa direção, estar no mapa é o próprio processo indutor de ações políticas que reivindicam formas de resistência e solidariedade política entre os povos e comunidades tradicionais nesta região. No mapa, dessa forma, se encontra um esboço de lutas coletivas que dão corpo ao repertório de enfrentamentos à política desenvolvimentista do Estado que, a sua vez, contrasta com a presença de indígenas e quilombolas em seus territórios.

Examinar o mapa a partir da leitura da disputa política nos leva, assim, a identificar as dinâmicas relacionadas ao controle sobre a vida (ou a morte) e o direito (ou não) de existir de grupos sociais específicos. Devemos, então, compreender o campo multifacetado e difuso dessas relações, buscando reconhecer as pilastras que sustentam os jogos de poder que ganham forma, nome e são espacialmente posicionados.

As atividades do núcleo Pernambuco do Projeto Nova Cartografia Social resultaram em três fascículos: 1.Comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, Salgueiro – PE (2006); 2. Povo indígena Xukuru do Ororubá, Pesqueira – PE (2012) e 3. Associações e times de futebol do bairro de Santo Amaro, Recife – PE (2014). Referente às atividades realizadas em Itacuruba, como aqui destacamos, foi elaborado um Boletim Informativo acompanhado de um mapa local do município e um mapa síntese das ações coletivas e conflitos socioambientais da região do Sertão de Itaparica. Todos os materiais produzidos estão disponíveis no site do Projeto Nova Cartografia Social (PNCS). ↩︎

Em Itacuruba existem três povos indígenas (Pankará Serrote dos Campos, Tuxá Campos e Tuxá Pajeú), além de três comunidades quilombolas (Ingazeira, Negros de Gilu e Poço dos Cavalos), isto é, seis diferentes organizações sociopolíticas que incorporam fatores étnicos, critérios ecológicos e de gênero em autodefinições e processos de territorialização que lhes são correspondentes. Distinguimos, desta forma, “povos indígenas” e “comunidades quilombolas”, tendo em vista as autodenominações existentes no plano local. ↩︎

A “nova” Itacuruba, como designam seus moradores, é a cidade desenhada e construída pela Chesf para abrigar, a partir de 1988, parte da população compulsoriamente reassentada da Itacuruba “velha”, que teve sua sede municipal e suas terras agricultáveis inundadas pela Barragem de Itaparica. A Central Nuclear do Nordeste, por sua vez, é um projeto da Eletronuclear/Ministério de Minas e Energia do Brasil de construir uma central com seis reatores nucleares e capacidade total de 6.600 megawatts às margens do Rio São Francisco, em um sítio localizado na “nova” Itacuruba. ↩︎

Ambientes aqui entendidos como espaços ecológicos – inerentes à própria vida – e por isso inevitavelmente sociopolíticos. ↩︎