Resumo

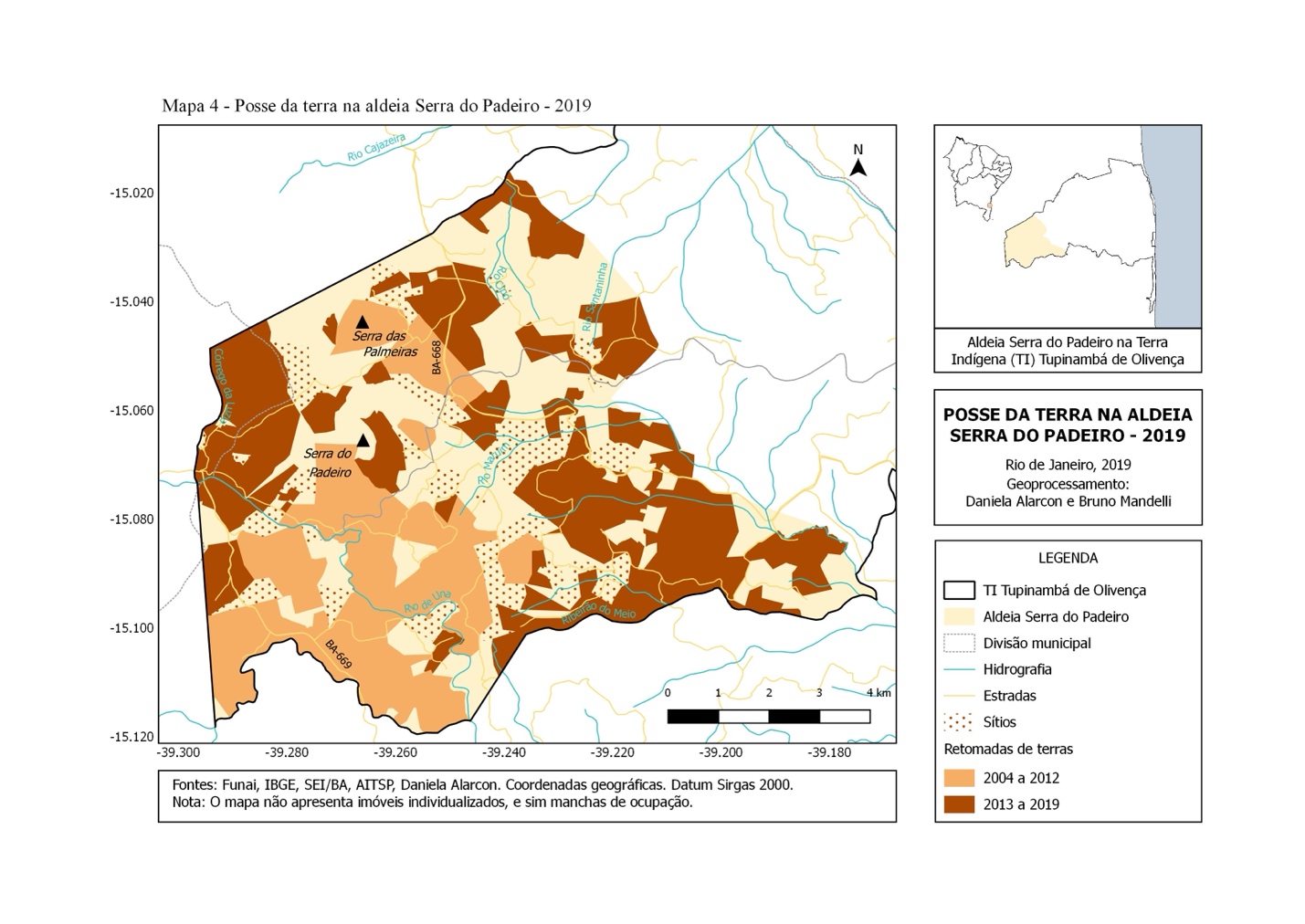

‘Nos últimos anos, o movimento indígena emergiu como um dos mais fortes movimentos sociais no Brasil, inscrito em uma longa história de resistência ao poder colonial e ao genocídio. A luta por terra levada a cabo pelos Tupinambá da Serra do Padeiro, no sul da Bahia, região Nordeste do país, oferece um exemplo contundente da mobilização indígena por direitos territoriais. Em 2004, eles começaram a realizar ações diretas, conhecidas como retomadas de terras, para recuperar seu território, que, a partir de fins do século 19, foi convertido por não indígenas em fazendas de cacau e empreendimentos turísticos1. Com as retomadas, têm revertido a diáspora desatada pelo esbulho. Apesar de fortemente afetados por criminalização, ataques paramilitares e brutalidade policial, por meio de 95 ações de retomada, recuperaram a posse de cerca de dois terços do território, cuja demarcação, também iniciada em 2004, ainda não foi concluída2. Assim, a mobilização tupinambá tem construído um vibrante projeto coletivo que visa criar condições para se viver bem, conectado a processos de descolonização mais amplos e em curso. Esta pesquisa foi apoiada pela Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAÍ).

Os Tupinambá da Serra do Padeiro, que vivem em um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica do sul da Bahia, no Nordeste do Brasil, são um exemplo contundente da vitalidade da mobilização política dos povos indígenas no país. Com cerca de 47 mil hectares de extensão, a Terra Indígena Tupinambá de Olivença abarca mais de 20 aldeias, entre as quais a Serra do Padeiro, situada em uma região montanhosa, em seu limite oeste3. Estimativas oficiais recentes indicam que a população da terra indígena é de cerca de cinco mil pessoas, sem contar os não indígenas que ainda vivem na área4.

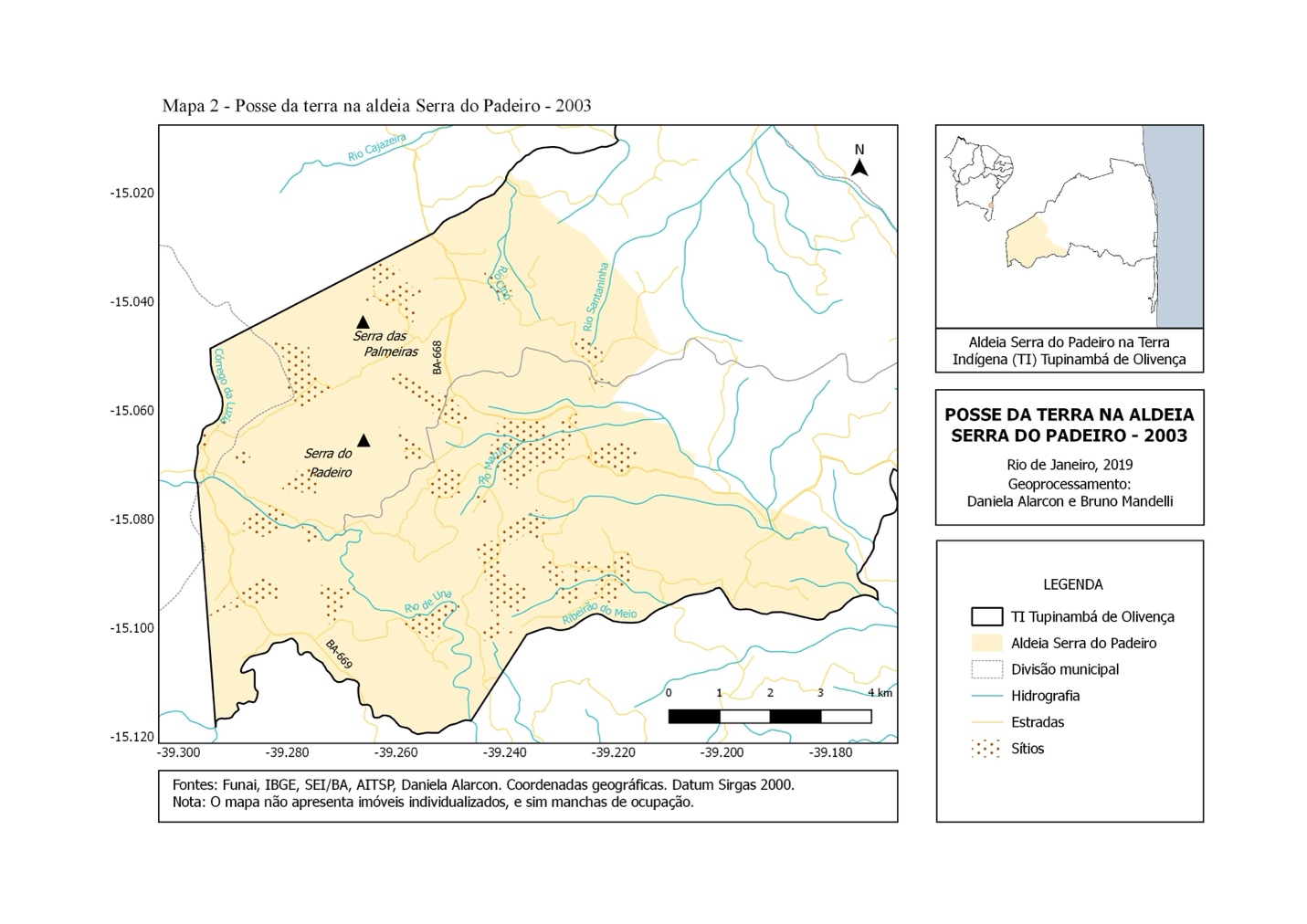

Posse da terra na aldeia Serra do Padeiro em 2003. Devido ao esbulho, os Tupinambá da Serra do Padeiro estavam restritos a menos de 10% de seu território (áreas pontilhadas). Fonte: Alarcon (2022, p. 119).

Enraizados em seu território, engajados no movimento indígena mais amplo, e conectados aos ancestrais e a seres não humanos (entre as quais, os encantados, principais entidades da cosmologia da Serra do Padeiro), os Tupinambá têm construído um vibrante projeto coletivo que visa criar condições para se viver bem. Nas últimas décadas, noções específicas e contextuais de bem viver, como aquelas formuladas pelos Tupinambá e pelos Guarani e Kaiowa, no estado de Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, começaram a circular mais largamente5. Cruzando fronteiras de estados e etnicidades, elas fundaram um idioma mobilizatório particular, compartilhado entre povos indígenas e outros grupos envolvidos na luta pela terra. Nesse quadro, tornaram-se especialmente conhecidas as expressões buen vivir ou vivir bien, traduções em espanhol de conceitos formulados por povos indígenas na Bolívia e no Equador, tais como sumaj qamaña (Aymara) e sumak kawsay (Quechua)6. De acordo com Pacheco de Oliveira, tais noções, assim como as retomadas, devem ser compreendidas como parte de processos de descolonização7. Nesse sentido, é possível estabelecer paralelos entre elas e a ampla constelação de ações que, em outros contextos, são enquadradas pela expressão land back, isto é, movimentos para recuperar territórios.

RReferindo-se ao processo de recuperação territorial, os Tupinambá da Serra do Padeiro frequentemente usam a categoria retorno da terra. Como podemos ver, é a terra que retorna, conforme a mobilização indígena libera porções do território antes presas em fazendas de cacau. Alguns membros da aldeia dizem, explicitamente, que estão libertando a terra. Assim, é crucial reconhecer que a terra é a personagem principal. De acordo com a cosmologia tupinambá, ela não pertence aos indígenas, que têm, contudo, o dever de cuidá-la, por determinação dos encantados. Também esbulhadas, essas entidades querem a terra de volta. Comunicando-se com os Tupinambá de diferentes modos, inclusive por meio de incorporações físicas, os encantados os têm empurrado para a ação direta.

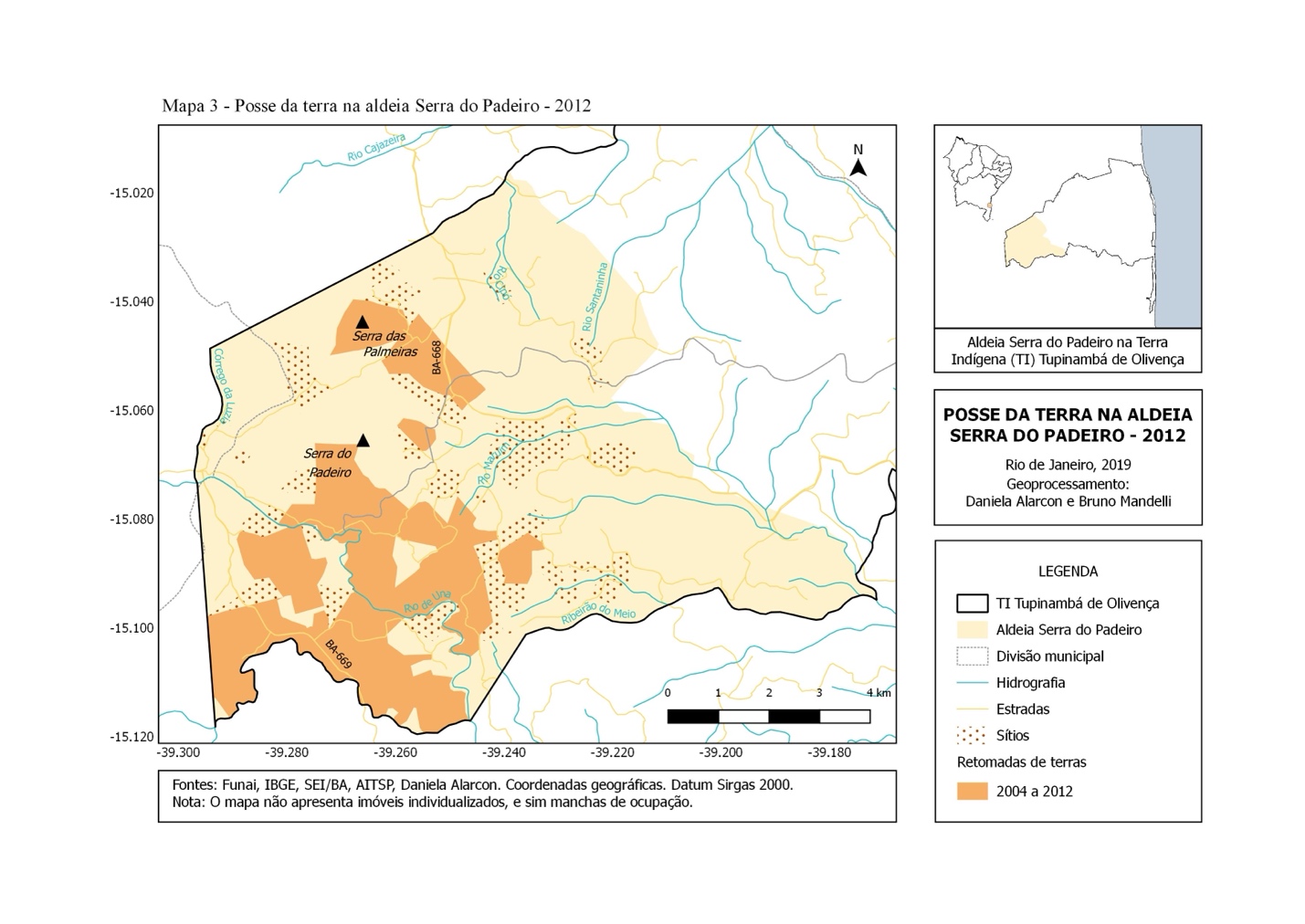

Posse da terra na aldeia Serra do Padeiro em 2012. Depois de uma primeira rodada de retomadas de terras, os Tupinambá começaram a recuperar porções importantes de seu território (áreas laranjas). Fonte: Alarcon (2022, p. 120).

A recuperação territorial modificou profundamente a posse fundiária na Serra do Padeiro. A aldeia se estende por aproximadamente 8,5 mil hectares, incluindo áreas habitadas, roças e matas. Antes das primeiras retomadas, os Tupinambá da Serra do Padeiro estavam em posse de cerca de dez por cento da área. Apesar do esbulho e da diáspora, algumas famílias conseguiram manter a posse de sítios por décadas. Em minha pesquisa, mapeei cerca de 40 desses sítios na Serra do Padeiro, a maioria dos quais com não mais de 20 hectares. Observadores desatentos poderiam interpretar a manutenção dos sítios como uma derrota ou, no máximo, como vitória menor, considerando que, antes, os Tupinambá haviam detido todo o território. Em sentido inverno, tenho argumentado que essas vitórias “insignificantes” constituiriam uma base crucial para a ação política contemporânea. É em alusão ao fato de que muitos parentes permaneceram na terra, mesmo confinados, que os Tupinambá afirmam que o povo nunca deixou o território, ainda que alguns indivíduos e famílias tenham vivido a diáspora. Permanecer no território seria fundamental para a luta pela terra, tanto em sentido tático como estratégico.

O retorno da terra se desdobra em retornos circunscritos, mas conectados, como o retorno dos encantados e o retorno dos parentes. Mobilizando estes últimos para se engajar na luta e criando formas cotidianas de viver juntos, os Tupinambá têm engendrado um projeto coletivo de construção da aldeia, no qual a terra não figura como bem transacionável, mas como condição para se viver bem. Em 2016, realizei um censo na aldeia, contando 483 pessoas, 321 das quais viviam em retomadas e162 em sítios. O fato de, à época, aproximadamente dois terços da população indígena da Serra do Padeiro morar em retomadas deixa ver sua relevância. Para que possamos compreender mais a fundo seu papel na vida tupinambá, devemos notar ainda que muitas famílias que vivem em sítios desenvolvem a maior parte de suas atividades econômicas – agricultura em pequena escala, criação de animais domésticos, caça, pesca e coleta – em retomadas. Nessas áreas, ao passo que seguem cuidando dos cacaueiros, para comercialização das amêndoas e produção de chocolate, os Tupinambá reintroduziram espécies nativas, complexificando a paisagem.

O censo revelou ainda que aproximadamente 60% dos indígenas que viviam na Serra do Padeiro em 2016 experimentaram a diáspora – o que significa que mais de metade da população da aldeia se engajou, em algum momento, em um itinerário de retorno. Cerca de três quartos da população total nasceram antes do início do processo de recuperação territorial. Desse universo, 70% viveram na diáspora. Por outro lado, se isolarmos o grupo de indivíduos nascidos depois de 2004, a tendência é inversa, com aproximadamente 25% tendo vivido fora da aldeia. Como se pode ver, a diáspora é menos presente entre a população mais jovem. Isso não significa que as pessoas não mais deixem o território. Elas o fazem, sob circunstâncias variadas, que vão da curiosidade dos mais jovens pela vida na cidade, da busca por acesso à educação superior e da necessidade de tratamentos médicos que não são oferecidos na aldeia até conflitos familiares. A diferença é que agora o povo possui uma base material, na qual desenvolvem uma economia florescente, e têm acesso a direitos, como ensino fundamental e médio ou atenção básica à saúde, todos obtidos em consequência da mobilização para recuperação territorial. Ainda que a demarcação da Terra Indígena Tupinambá de Olivença não tenha sido finalizada ainda – o que torna a posse da terra precária –, as transformações socioeconômicas observadas ali são tão profundas que, em certo sentido, é até difícil mensurá-las.

Em maior ou menor medida, há parentes retornados em todas as famílias extensas da aldeia. Em algumas delas, os dados de regresso são impressionantes, como podemos ver focalizando uma como exemplo. Três gerações foram fortemente impactadas pelo esbulho, o que levou seus membros a vagar entre fazendas e cidades, inclusive trabalhando em condições análogas à escravidão. Em 2004, antes do início da recuperação territorial, 15 pessoas dessa família moravam na aldeia, em torno de uma parente que havia conseguido manter um sítio. Em 2019, 72 membros da família extensa viviam distribuídos em cinco retomadas e um sítio. Nos últimos anos, mesmo famílias nucleares que aparentemente haviam consolidado sua permanência na cidade retornaram, contrariando a noção de que se trataria de “trajetórias de não retorno”8.

Posse da terra na aldeia Serra do Padeiro em 2019. Em 2013, o processo de recuperação territorial se intensificou e a comunidade indígena recuperou acesso a novas porções de terra (áreas marrons). Agora, eles estão em posse de aproximadamente 70% de seu território. Fonte: Alarcon (2022).

Em resposta à mobilização tupinambá, diversos atores, principalmente de elites locais e regionais, têm lançado mão de um conjunto de estratégias que visam impedir a recuperação territorial, frequentemente com recurso à violência aberta. Está documentado que fazendeiros e outros sujeitos contrataram pistoleiros e estabeleceram grupos paramilitares, responsáveis por emboscadas, espancamentos, assassinatos e outros ataques. Eles têm recorrido também a outras formas de ação, por exemplo, propondo numerosas ações possessórias9 e outras ações judiciais ou exercendo lobby sobre o poder Executivo, em audiências privadas com ministros e outros representantes de alto escalão. Em 2013, uma associação formada para obstar a demarcação ingressou na justiça para tentar anular a regularização fundiária do território tupinambá10. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade que o processo deveria seguir seu curso11. Deve-se mencionar, porém, que uma decisão liminar anterior, proferida por um dos ministros da corte, havia paralisado a demarcação por mais de seis meses12.

Outro aspecto da judicialização do caso é a criminalização da lideranças indígenas. Numerosos moradores da Serra do Padeiro e de outras aldeias foram indiciados e presos – por crimes como esbulho possessório, associações criminosa e outros. Dois dos casos mais emblemáticos envolvem indígenas da Serra do Padeiro: o Cacique Babau (Rosivaldo Ferreira da Silva), que foi preso quatro vezes, mantido inclusive em uma penitenciária de segurança máxima, e Glicéria Tupinambá (Glicéria Jesus da Silva), presa em 2010 com seu bebê de dois meses de idade; seu encarceramento, que durou dois meses, foi severamente criticado por organizações de direitos humanos. Analistas jurídicos têm enfatizado a ilegalidade das prisões13. Em 2010, tanto o Cacique Babau como Glicéria foram incluídos em um programa que prevê medidas protetivas para defensores de direitos humanos, devido às ameaças recorrentes. Em função do rápido avanço da recuperação territorial, os Tupinambá se tornaram amplamente conhecidos – considerados por alguns como paradigma de um processo social perigoso, que deve ser desmantelado a qualquer custo. Visões negativas sobre o processo de retomada são difundidas não apenas por sujeitos diretamente impactados, mas por segmentos conservadores, de modo geral, associados a elites tradicionais ou emergentes. De outra parte, essa forma de ação tem sido defendida pelo movimento indígena e por atores progressistas em geral como um meio legítimo e efetivo de reverter o esbulho, que remonta pelo menos à década de 1970, empregado por povos indígenas de todo o país.

Concluindo este breve panorama, é importante enfatizar que a recuperação territorial é um processo dinâmico, no seio do qual as estratégias de mobilização se transformam cotidianamente, por razões profundas ou circunstanciais. A criatividade e as inovações do movimento indígena têm por base um repertório de ação coletiva construído ao longo de séculos, que se conecta à luta de quilombolas, camponeses e outros sujeitos sociais, em um país que nunca levou a cabo uma reforma agrária abrangente14. Em diferentes contextos, povos indígenas têm desenvolvido estratégias intrincadas e frequentemente bem sucedidas para lutar por seus modos de vida, com ênfase nos direitos territoriais, entendidos como basilares. Desafiando interpretações celebratórias das políticas indigenistas oficiais do Brasil republicano – particularmente, visões romantizadas do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), fundado em 1910, e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que o sucedeu a partir de 196715 –, há uma percepção crescente do papel desempenhado pelos povos indígenas, frequentemente por meio da ação direta, na conquista de seus direitos territoriais.

Referências

Acosta, Alberto. 2013. El buen vivir: sumak kawsay, una oportunidad para imaginar otro mundo. Vilassar de Dalt: Icaria Editorial.

Alarcon, Daniela F. “Doze anos de luta pela demarcação da TI Tupinambá de Olivença”. In Povos indígenas no Brasil: 2011-2016, organizado por Beto Ricardo e Fany Ricardo, 713–717. São Paulo: Instituto Socioambiental.

Alarcon, Daniela F. 2019. O retorno da terra: as retomadas na aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro, sul da Bahia. São Paulo: Editora Elefante.

Alarcon, Daniela F. 2022. O retorno dos parentes: mobilização e recuperação territorial entre os Tupinambá da Serra do Padeiro, sul da Bahia. Rio de Janeiro: E-Papers/Laced.

Almeida, Alfredo W. B. 2008. Terras de quilombos, terras indígenas, “babaçuais livres”, “castanhais do povo”, faxinais e fundos de pastos: terras tradicionalmente ocupadas. Manaus: PGSCA–UFAM.

Bezerra, André A. S. “Consenso e força perante a mobilização tupinambá: o discurso do poder dos meios de comunicação e do Judiciário”. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, 2017.

Brasil. Comissão Nacional da Verdade. “Violações de direitos humanos dos povos indígenas”. In Relatório, v. II – Textos Temáticos, 204–262. Brasília: CNV.

Brasil. Procuradoria-Geral da República. “STJ mantém processo de demarcação da Terra Indígena Tupinambá, na Bahia”. MPF – Notícias. 15 set. 2016.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/stj-mantem-processo-de-demarcacao-da-terra-indigena-tupinamba-na-bahia.

Comerford, John C.1999. Fazendo a luta: sociabilidade, falas e rituais na construção de organizações camponesas. Rio de Janeiro: Relume Dumará/Núcleo de Antropologia da Política, UFRJ.

Mura, Fabio. “À procura do ‘bom viver’: território, tradição de conhecimento e ecologia doméstica entre os Kaiowa”. Tese de doutorado, Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.

Pacheco de Oliveira, João. 2018. “Fighting for lands and reframing the culture”. Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology 15(2): 1–21.

Schavelzon, Salvador. 2015. Plurinacionalidad y vivir bien/buen vivir: dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes. Quito: Abya Yala.

Sigaud, Lygia. 2005. “As condições de possibilidade das ocupações de terra”. Tempo Social 17(1): 255–280.

Souza Lima, Antonio C. 1995. Um grande cerco de paz: poder tutelar, indianidade e formação do Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes.

Vega, Ailén et al. 2022. “Those who live like us: autodemarcations and the co-becoming of indigenous and beiradeiros on the Upper Tapajós River, Brazilian Amazonia”. Geoforum 129: 39–48.

Para uma revisão detalhada da literatura e um debate mais detido sobre os impactos da cacauicultura entre os Tupinambá, ver Daniela F. Alarcon, O retorno da terra: as retomadas na aldeia tupinambá da Serra do Padeiro, sul da Bahia (São Paulo: Editora Elefante, 2019) e Daniela F. Alarcon, O retorno dos parentes: mobilização e recuperação territorial entre os Tupinambá da Serra do Padeiro, sul da Bahia (Rio de Janeiro: E-Papers/Laced, 2022). ↩︎

A violação sistemática dos prazos legalmente determinados para a conclusão do processo demarcatório levaram o Ministério Público Federal a propor uma série de ações civis públicas contra a União. ↩︎

A Terra Indígena se estende por porções dos municípios de Buerarema, Ilhéus, São José da Vitória e Una. ↩︎

De acordo com a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, em 2019, a Terra Indígena Tupinambá de Olivença era habitada por 5.038 indígenas. ↩︎

Sobre os Guarani e Kaiowa, ver Fabio Mura, “À procura do ‘bom viver:’ território, tradição de conhecimento e ecologia doméstica entre os Kaiowa” (Tese de doutorado, Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006). ↩︎

Ver Salvador Schavelzon, Plurinacionalidad y vivir bien/Buen vivir: dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes (Quito: Abya Yala, 2015) e Alberto Acosta, El buen vivir: sumak kawsay, una oportunidad para imaginar otro mundo (Vilassar de Dalt: Icaria Editorial, 2013). ↩︎

João Pacheco de Oliveira, “Fighting for lands and reframing the culture”, Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology 15, n. 2 (2018): 1–21. ↩︎

Por muito tempo, a visão dominante sobre urbanização e migração nas ciências sociais pressupunha que, uma vez que grupos e indivíduos deixam a área rural, não há retorno. Em outras palavras, a “transformação” de camponeses em trabalhadores urbanos e a “desindianização” de povos contatados seriam processos “naturais” e irreversíveis. Contudo, análises cuidadosas do caso tupinambá e de diversos outros contextos revelam o equívoco dessas perspectivas. ↩︎

Ações possessórias abrangem diferentes tipos de processos legais por meio dos quais pretensos proprietários de imóveis buscam impedir (interditos proibitórios) ou reverter (reintegrações de posse) “invasões” de terras. ↩︎

Processo nº 041083486.2013.3.00.0000 (Mandado de segurança). ↩︎

Brasil, Procuradoria-Geral da República, “STJ mantém processo de demarcação da Terra Indígena Tupinambá, na Bahia”, MPF – Notícias, 15 set. 2016. ↩︎

Daniela F. Alarcon, “Doze anos de luta pela demarcação da TI Tupinambá de Olivença”, in Povos indígenas no Brasil: 2011–2016, org. Beto Ricardo e Fanny Ricardo (São Paulo: Instituto Socioambiental, 2017), pp. 713–717. ↩︎

Ver, por exemplo, André A. S. Bezerra, “Consenso e força perante a mobilização tupinambá: o discurso do poder dos meios de comunicação e do Judiciário” (Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, 2017). ↩︎

Ver João Pacheco de Oliveira, “Fighting for lands and reframing the culture”, Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology 15, n. 2 (2018): 1–21, Ailén Veja et al., “Those who live like us: autodemarcations and the co-becoming of Indigenous and Beiradeiros on the Upper Tapajós River, Brazilian Amazonia”, Geoforum 129 (2022): 39–48, Alfredo W. B. Almeida, Terras de quilombos, terras indígenas, “babaçuais livres,” “castanhais do povo,” faxinais e fundos de pastos: terras tradicionalmente ocupadas (Manaus: PGSCA–UFAM, 2008), John C. Comerford, Fazendo a luta: sociabilidade, falas e rituais na construção de organizações camponesas (Rio de Janeiro: Relume Dumará/Núcleo de Antropologia da Política, UFRJ, 1999) e Lygia Sigaud, “As condições de possibilidade das ocupações de terra”, Tempo Social 17, n. 1 (2005): 255–280. ↩︎

Originalmente nomeado Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) e renomeado em 1918, o SPI foi a primeira agência estatal dedicada às políticas indigenistas após a proclamação da República. Foi extinto na esteira de uma investigação oficial que documentou práticas de corrupção generalizadas e severas violações de direitos indígenas cometidas por diversos servidores do órgão, de todos os níveis hierárquicos. Entre outros, ver Antonio C. Souza Lima, Um grande cerco de paz: poder tutelar, indianidade e formação do Estado no Brasil (Petrópolis: Vozes, 1995) e o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou violações de direitos humanos perpetradas de 1946 a 1988: Brasil, Comissão Nacional da Verdade, “Violações de direitos humanos dos povos indígenas”, in Relatório, v. II – Textos Temáticos (Brasília: CNV, 2014), pp. 204–262. ↩︎