Resumen

El mapa tiene la capacidad de definir lo que se quiere que exista como constitución formal y política. Estar en el mapa o desaparecer de él, en esta ubicación, muestra las relaciones de poder y de conflictos materiales y simbólicos. A partir de la experiencia con los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en Itacuruba, noreste de Brasil, queremos remarcar cómo las luchas colectivas dan forma al repertorio de enfrentamientos con la política de desarrollo del Estado, que a su vez contrasta con la presencia de agentes sociales en sus territorios.

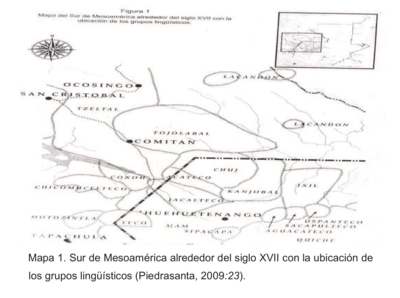

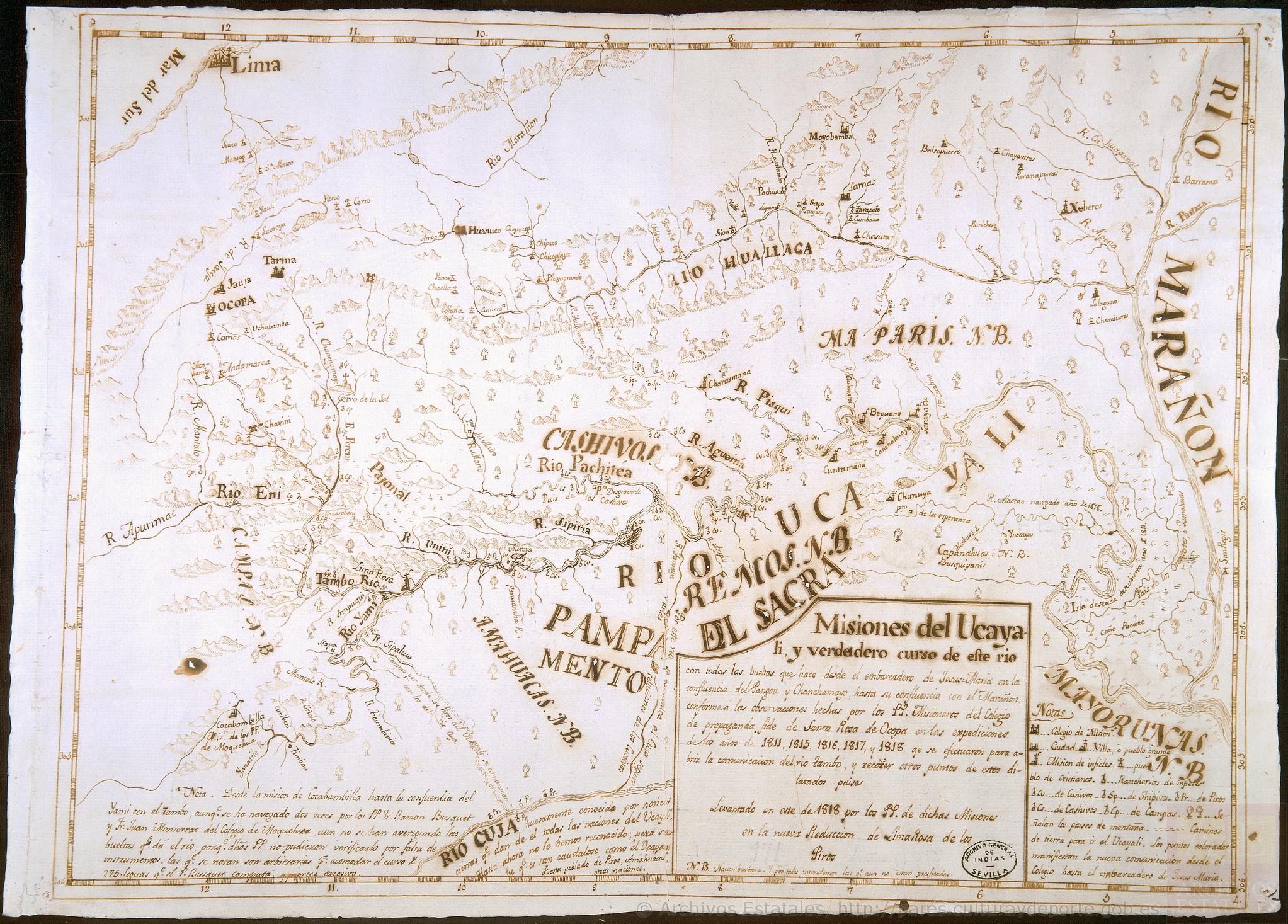

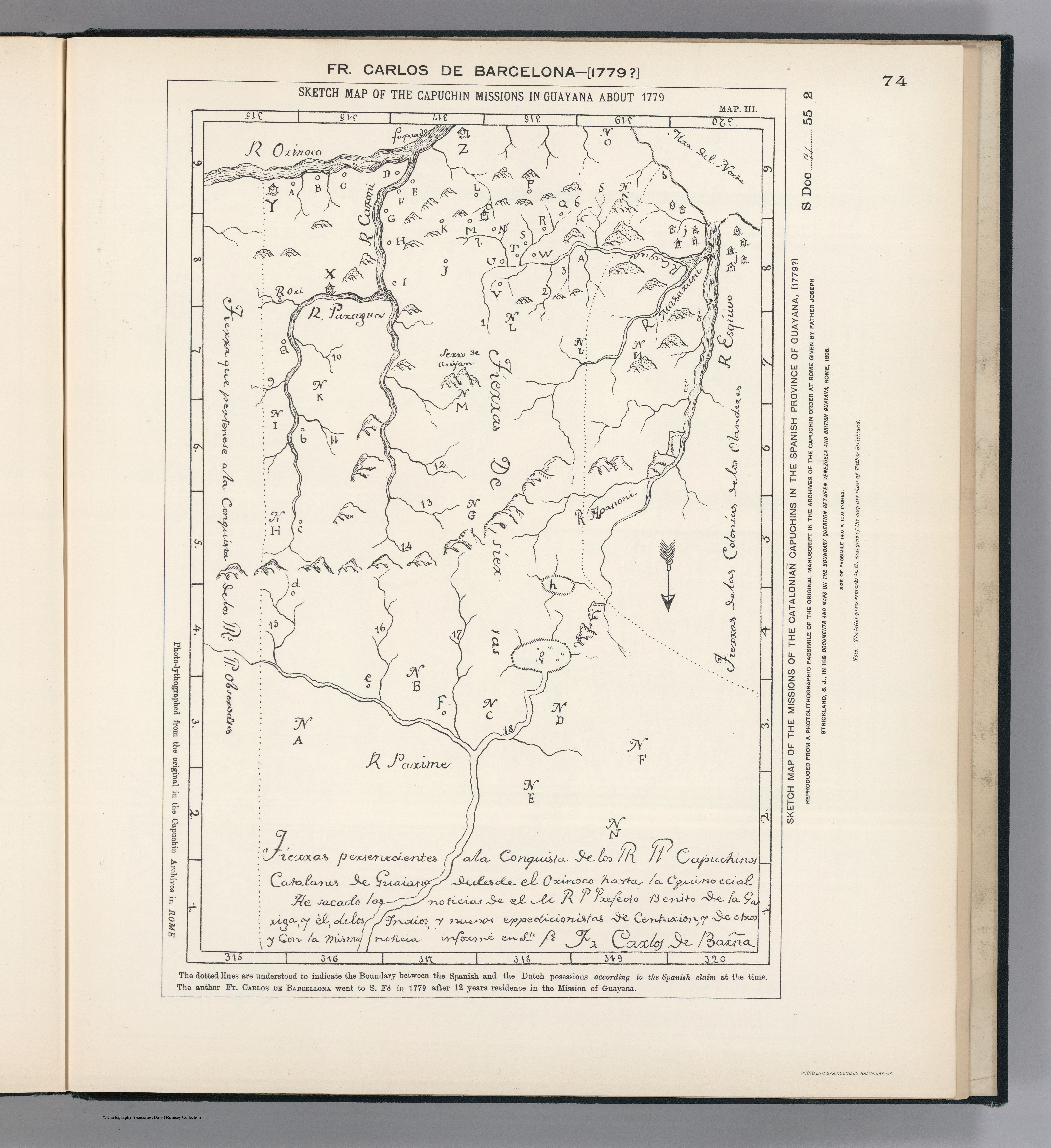

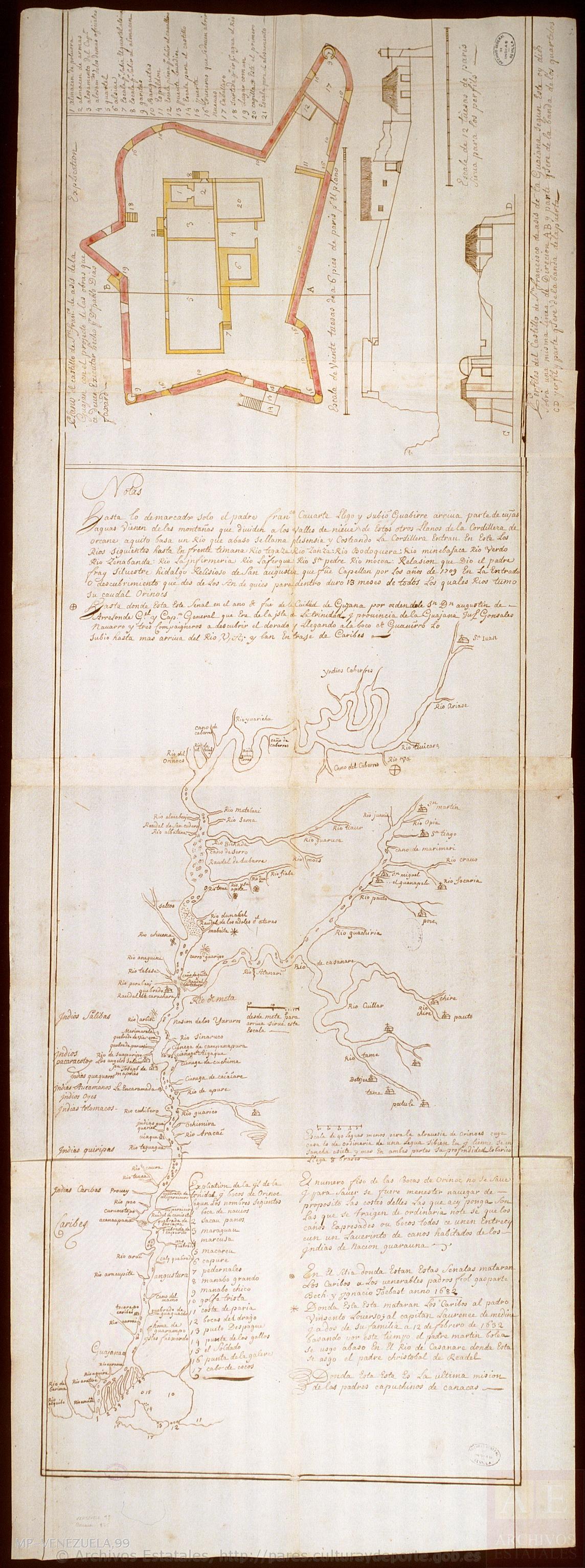

El debate sobre estar o no en el mapa, o incluso desaparecer de él, ha sido, nos atreveríamos a decir, el principal hilo conductor de la actuación y de las discusiones en el ámbito del centro Pernambuco del Projeto Nova Cartografia Social, que desde 2006 sistematiza experiencias de auto cartografías de pueblos y comunidades tradicionales en el noreste brasileño.1 El mapa que, puede asumir distintas naturalezas, tiene la capacidad de definir lo que se quiere que exista como constitución formal y política. Se presenta como un instrumento para reconocer la presencia y la existencia de algo o alguien, en determinada área física y geográfica. Estar en el mapa y en esta ubicación evidencia relaciones de poder simbólico, territorial y, particularmente de nuestro interés, los enfrentamientos políticos.

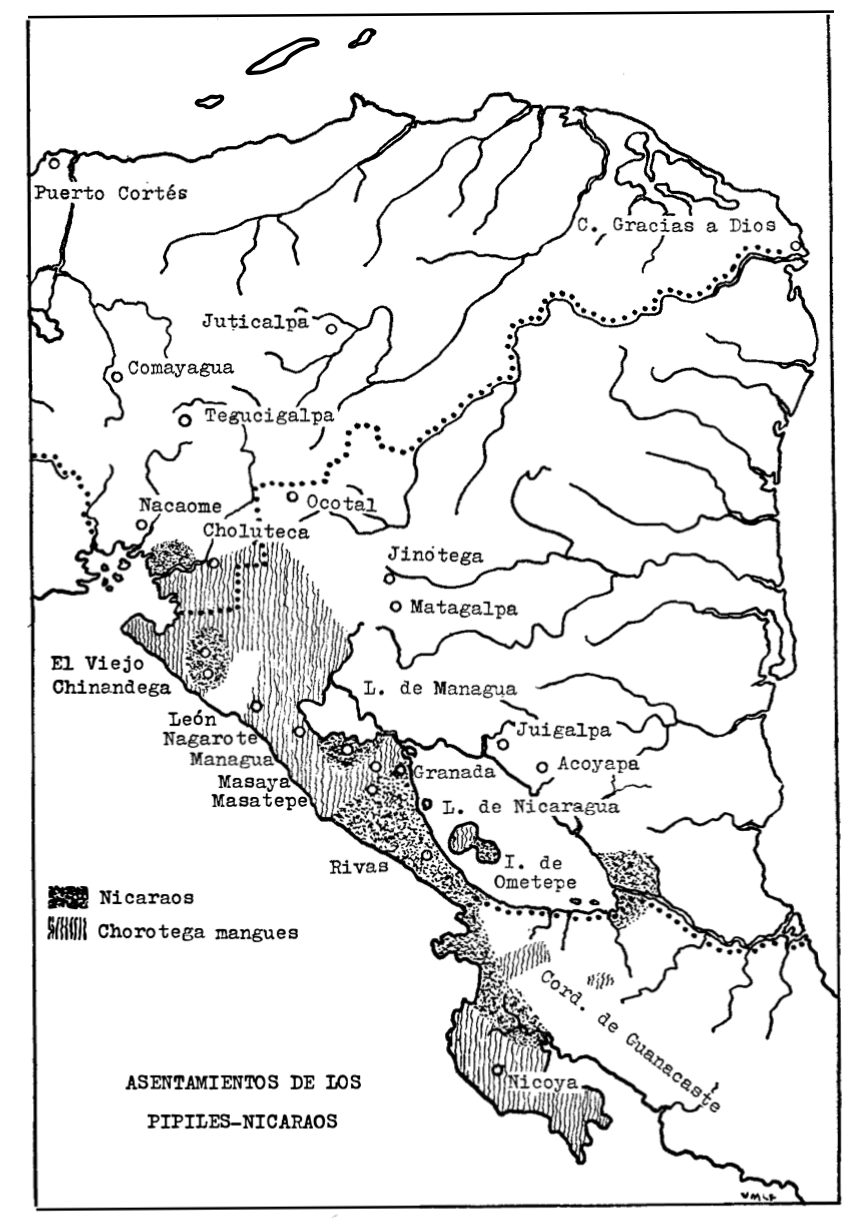

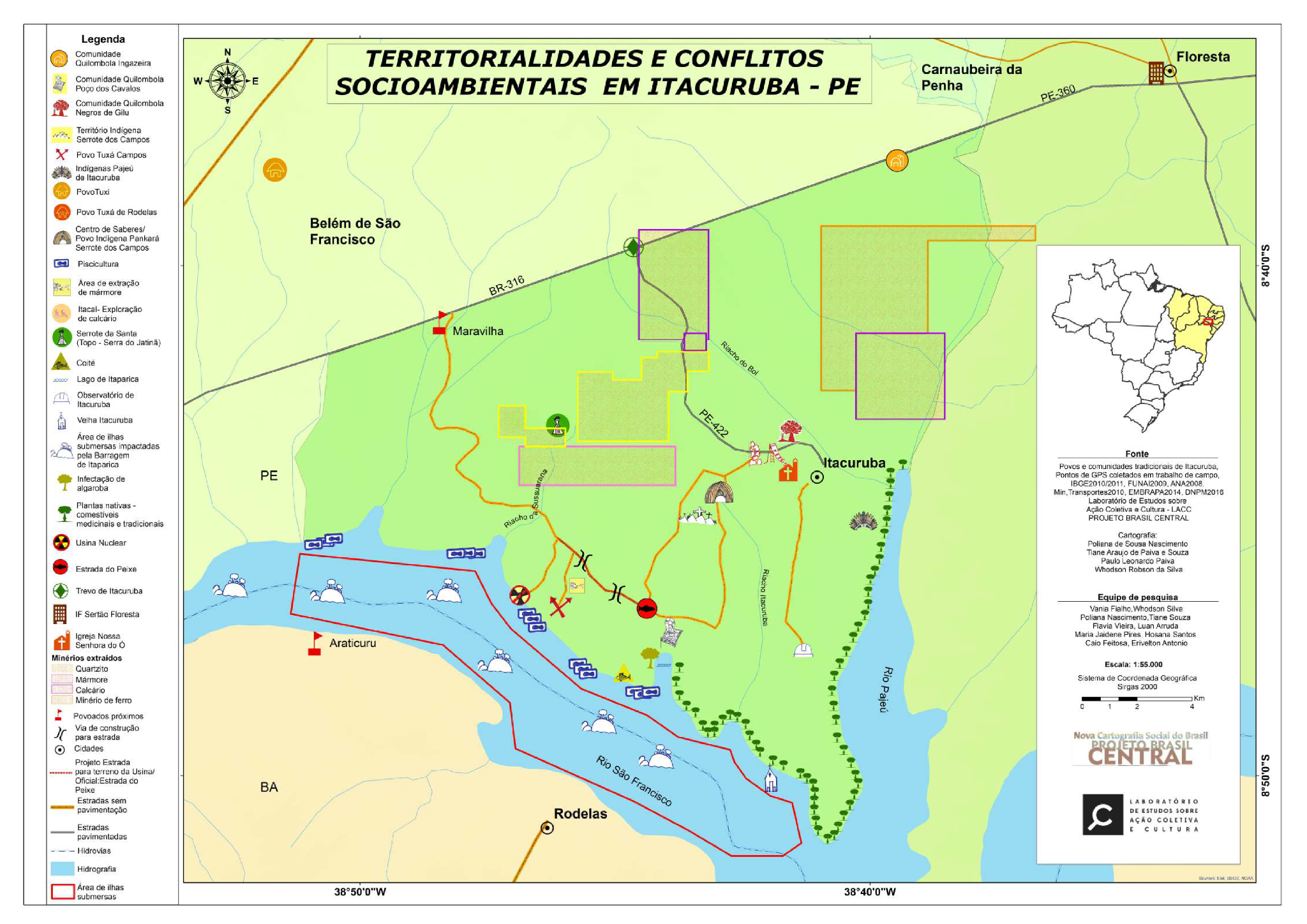

Una experiencia reciente, iniciada en 2015, nos ubicó en las particularidades de los juegos de poder y dinámicas socioespaciales en la construcción de representaciones cartográficas sobre el municipio de Itacuruba, en el Sertão de Itaparica. En un primer momento a pedido de los propios indígenas y comunidades quilombolas de la localidad, delineamos las trayectorias y relaciones de investigación que hicieron posible la construcción del mapa: “Territorialidades y conflictos socioambientales en Itacuruba” —publicado en 2019 con el Boletín Informativo: “Resistimos para existir: decimos no a la central nuclear en São Francisco”, del cual forma parte. Como señala el título del mapa, indígenas y quilombolas buscaron trazar un mapa para poder así denunciar los conflictos socioambientales existentes en la zona, conflictos anclados en relaciones históricas de expropiación ambiental y violaciones de derechos colectivos por parte de grandes proyectos de energía y minería.2

Fuente: Projeto Nova Cartografía Social (2019)

En la “piedra chica”, según su traducción del Tupi, se calcula unos 5.000 habitantes involucrados en el dinamismo del municipio más pequeño de la provincia de Pernambuco. Aparentemente, una ciudad sin motos, sin autos, sin prisa, como dicen en los periódicos y en los planos del gobierno que convenientemente hacen creer en el vacío y en la opacidad de un sertão cristalizado en la imagen de un mandacaru o de una vaca muerta. Una región seca y empobrecida, sin perspectivas de desarrollo o de felicidad, donde los “planificadores” convencidos, movilizan representaciones que, mientras justifican las llamadas obras de infraestructura, crean realidades sinópticas en los espacios ecológicos y, por lo tanto, también en los espacios de vida de pueblos y comunidades tradicionales.

Un ejemplo fatídico de la materialización de estas disputas se presentó en la posibilidad de Itacuruba de desaparecer del mapa. Una propuesta de cambio en el Pacto Federal, que en la época circulaba en las discusiones sobre el propio mapa en construcción, sugería que los municipios con menos de 5.000 habitantes y recaudación inferior al 10% de los ingresos totales fueran incorporados por otros municipios vecinos; en el caso de Itacuruba, por Floresta o Belém do São Francisco*.* La piedra, considerada pequeña, desaparecería repentinamente del mapa debido a un nuevo diseño de división de recursos y deberes entre la Unión, las provincias y los municipios, principal eje de transformación de la economía brasileña a partir de 2019. En el proceso más amplio de instalación de grandes proyectos en Itacuruba, ésta se presenta como una de las tácticas para desdibujar las realidades locales y obstruir caminos de acceso a los espacios de toma de decisión de los proyectos, tal como fuera relatado por indígenas y quilombolas en los talleres de construcción del mapa:

Lo más increíble de todo es que cuando logramos abrir el plano que aquellos individuos habían elaborado [el proyecto de la Central Nuclear del Noreste], fue posible ver el modo en que ellos representaban nuestro municipio. En el mapa que ellos trazaron no existen seres humanos —como si nadie habitara esos territorios, como si fuera un desierto—, entonces si no se aceptaba la central, el resultado era aquello: ¡un desierto, solo suciedad, solo tierra! [Énfasis añadido]. (Lucélia Leal, pueblo indígena Pankará Serrote de los Campos)

No quieren colocar [la Central Nuclear del Noreste] en otro municipio porque la inversión es mucho mayor, hay que desplazar a más gente; aquí es distinto, como afirmaron: ‘Nadie va a dejar su lugar’. Es básicamente aquel concepto de las 4.000 almas, como mencionaron en el periódico y como ellos mismos lo manifiestan: Itacuruba es la mejor zona porque es una región vacía, somos poco más de 4.000 almas, pocas para desplazar, y, si por casualidad todos se mueren, necesitarán menos ataúdes. [Énfasis añadido]. (Valdeci Ana, comunidad quilombola Poço dos Cavalos)

Como respuesta a la producción intencional de territorios vacíos, el mapa construido por indígenas y quilombolas de Itacuruba demarca y evidencia la activa red de relaciones que conforman la dinámica sociocultural y las continuidades históricas en esta región. Además de señalar el vasto campo de lo simbólico, revela también la dimensión de una política cada vez más globalizada que involucra entidades orientadas por proyectos, instituciones y capitales nacionales e internacionales, dada la señalización en el mapa del lugar donde se pretende construir una central nuclear, o incluso de los espacios irreversiblemente afectados por la construcción de la Hidroeléctrica de Itaparica.3

La ausencia o presencia de cualquier elemento en el mapa no se trata de una opción sencilla y técnica, se trata de una operación compleja: lo que está en el mapa puede incluso referirse a algo que efectivamente ya no se está allí a los ojos del extranjero, como las islas del río São Francisco sumergidas debajo de la Hidroeléctrica de Itaparica, pero que se hacen presentes en la dimensión de un territorio de vida del cual se referencian condiciones físicas, ambientales y simbólicas, todas entrelazadas en la concepción del mundo de estos pueblos. Crear un mapa entre ausencias y presencias es un poderoso acto político en la disputa por la inscripción de la realidad.

Pero si desaparecer del mapa significa volverse ausente a través de la invisibilidad, omisión y silencio, estar en el mapa es entonces proyectar subversiones de poder simbólico y territorial, es evidenciar las existencias colectivas y el potencial local. La cartografía social expresa, por lo tanto, una lucha epistemológica en la cual indígenas y quilombolas de Itacuruba disputan formas propias de concebir, de representar y de clasificar los espacios, apropiándose de técnicas geomáticas que son utilizadas arbitrariamente para eliminarlos. Estar en el mapa significa establecer un enfrentamiento político; equivale a decir que vivimos aquí y que debemos ser tomados en cuenta:

Nosotros los habitantes de la aldea Tuxá de Itacuruba somos vecinos de la probable central nuclear, estamos justo al lado de donde la van a construir. (Evani Campos, pueblo indígena Tuxá Campos)

Eso es lo que tenemos que mostrarle al pueblo, mostrar a la sociedad como un todo […], a la gente le resulta gracioso cuando digo: ¡Nada para nosotros, habitantes de las comunidades, sea indio, sea quilombola, sea gitano… nada para nosotros, sin nosotros! Por eso es muy bueno que participemos en el trabajo de la cartografía. Es un trabajo hecho por nosotros. (Valdeci Ana, comunidad quilombola Poço dos Cavalos)

Nos interesa la cartografía para que se anuncie y difunda en las noticias —o donde sea—, que allí existen indígenas, quilombolas, ribereños, pescadores, toda la población, allí cerca de donde quieren hacer la central nuclear. (Jorge França, pueblo indígena Pankará Serrote dos Campos)

El mapa elaborado por los indígenas y quilombolas de Itacuruba exhibe, a diferencia de los registros cartográficos institucionales, aspectos fundamentales para comprender los conflictos socioambientales que involucran a los pueblos y a las comunidades tradicionales en esta región del sertão. El primer aspecto se refiere a los efectos de la acción del Estado, a través de políticas de desarrollo, que vienen afectando a los grupos sociales que viven en los “ambientes” expropiados por los grandes proyectos.4 Exploración minera; centrales eléctricas; desvíos en el curso natural del río São Francisco y cambios en su nivel fluvial; instalaciones privadas para piscicultura y acuacultura a gran escala se encuentran entre los muchos emprendimientos que afectan a la región desde 1970. Se trata de un voluminoso conjunto que marca en el mapa el rastro de daños medioambientales y las violencias de una directriz definida por el capital y consorciada por el Estado.

Como segundo aspecto, la diversificación de estrategias de movilización que empiezan a operar en el vacío de la acción del gobierno y comienzan a enfrentar a los consorcios y corporaciones que se expanden hacia regiones históricamente relegadas y conocidas por su atraso. En este sentido, estar en el mapa es el propio proceso inductor de acciones políticas que reivindican formas de resistencia y solidaridad política entre los pueblos y comunidades tradicionales en esta región. En el mapa se encuentra, de ese modo, un boceto de luchas colectivas que dan forma al repertorio de enfrentamientos a la política de desarrollo del Estado que, a su vez, contrasta con la presencia de indígenas y quilombolas en sus territorios.

Examinar el mapa desde el punto de vista de la disputa política nos lleva a identificar las dinámicas relacionadas con el control sobre la vida (o la muerte) y al derecho (o no) de existir de grupos sociales específicos. Debemos, por lo tanto, comprender el campo polifacético y difuso de esas relaciones y buscar reconocer los pilares que sostienen los juegos de poder que toman forma, nombre y se posicionan espacialmente.

Las actividades del núcleo Pernambuco del Projeto Nova Cartografia Social dieron lugar a tres fascículos: 1. Comunidade quilombola de Conceiçao das Crioulas, Salgueiro – PE (2006); 2. Pueblo indígena Xukuru doororubá, Pesqueira – PE (2012) y 3. Associaçoes e equipes de futebol do bairro de Santo Amaro, Recife – PE (2014). En cuanto a las actividades realizadas en Itacuruba, como se destaca aquí, se elaboró un Boletín Informativo acompañado de un mapa local del municipio y un mapa síntesis de las acciones colectivas y conflictos socioambientales de la región del Sertão de Itaparica. Todos los materiales producidos están disponibles en la página del Projeto Nova Cartografia Social (PNCS). ↩︎

En Itacuruba existen tres pueblos indígenas (Pankará Serrote dos Campos, Tuxá Campos y Tuxá Pajeú), además de tres comunidades quilombolas (Ingazeira, Negros de Gilu y Poço dos Cavalos), es decir, seis diferentes organizaciones sociopolíticas que incorporan factores étnicos, criterios ecológicos y de género en autodefiniciones y procesos de territorialización que les corresponden. De este modo, distinguimos a “pueblos indígenas” y a “comunidades quilombolas”, según las autodenominaciones existentes a nivel local. ↩︎

La “nova” Itacuruba, como dicen sus moradores, es la ciudad diseñada y construida por Chesf para albergar, a partir de 1988, a parte de la población forzosamente reasentada de Itacuruba “vieja”, cuya municipalidad y las tierras de cultivo se inundaron por la Presa de Itaparica. La Central Nuclear del Noreste, a su vez, es un proyecto de Electronuclear/Ministerio de Minas y Energía de Brasil para construir una central con seis reactores nucleares y capacidad total de 6.600 mega watts en las márgenes del Río São Francisco*,* en un sitio ubicado en la “nueva” Itacuruba. ↩︎

Ambientes aquí entendidos como espacios ecológicos —inherentes a la propia vida— y por eso, inevitablemente sociopolíticos. ↩︎