Resumen

Dos referentes históricos destacan en la búsqueda de los pobladores de Tadó —actual departamento del Chocó (Colombia)— por reafirmar su identidad cultural. En primer lugar, el Rey Barule, quien entre los años de 1727 y 1729 encabezó un levantamiento de esclavizados con miras a conseguir su libertad. En segundo lugar, la vida de Agustina, una mujer negra y esclavizada, quien llevó ante un juez a su amo Don Joaquín de la Flor a finales del siglo XVIII. La narrativa de Agustina reposa en la oralidad y en los trabajos de Yessica Spicker, en los cuales se propone una visión sobre la mujer negra. La documentación evidencia maltratos y castigos, incluidas violaciones y abortos forzados, que soportaban las mujeres esclavizadas durante el periodo colonial. En esa época Tadó era un real de minas que constituía el segundo pueblo de la provincia de Nóvita. En este ensayo propongo que la falta de crítica, verificación o confrontación de las fuentes orales con fuentes documentales ha hecho que las narrativas sobre la esclavizada Agustina de Tadó contribuyan a perpetuar imaginarios que no corresponden con la evidencia empírica. Agustina, una mujer negra silenciada como muchas otras por la historia, merece ser reivindicada, resignificada y reposicionada en la historia nacional para nunca más ser despojada de su humanidad.

La violencia permanece profundamente arraigada en la sociedad actual. Su continuidad llama e inspira a luchar por la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, empezando por la situación de género. Aún hay rezagos de las mentalidades patriarcales, machistas y androcéntricas, según las cuales las mujeres estamos ubicadas en una condición de subalternas, oprimidas, sometidas, y consideradas como menos capaces frente al género masculino. Este pensamiento trasciende a los espacios de representación académica, social, política, económica, cultural y muy profundamente en la familia.

El 2014 fue determinante para mí. En ese año empecé a salir de mi burbuja, de mi caparazón y de mi escondite inconsciente de negación como mujer negra, en el que no entendía mi verdadero valor y mucho menos mi lugar en la sociedad. Enfrentaba todo tipo de violencias racistas y machistas, pero mantenía un silencio complaciente por el desconocimiento de mi propia fuerza. Descubí que esa fuerza proviene, no a pesar sino precisamente de mi origen como descendiente de africanas y africanos que superaron el viaje transatlántico y se reinventaron en el “Nuevo Mundo”; de las historias de mis antepasadas y antepasados, pero sobre todo la grandeza de cada aporte que le hemos hecho a la humanidad. Empezar a descubrir todo esto siendo ya una mujer adulta fue como romper las cadenas que me ataban a estereotipos de sujeción, que me obligaban a aguantar las ridiculizaciones, el racismo, el machismo, el patriarcado, el sexismo, la imposición de una religión, pero, sobre todo, el androcentrismo.

Esta nueva consciencia me llevo a examinarme, descubrirme y repensarme como persona y como mujer negra. En esta búsqueda decidí tomar acciones puntuales para reivindicar el valor, el rol y los aportes de las mujeres negras en todos los ámbitos. Elegí revalorar el gran legado de resistencia que heredamos de numerosas mujeres del pasado, el cual debemos continuar con responsabilidad para poder entregarlo a las generaciones presentes y venideras. Ver en estas mujeres históricas nuevos referentes ayudará a re-conocernos, a inspirarnos y a entender el poder que hay en cada una de nosotras. Las mujeres negras clamamos y exigimos un cambio de representación en todas las narrativas. En ellas debe primar nuestra condición como seres humanos, la que hemos estado construyendo, al igual que los hombres, en una sociedad que nos ha marginado. Por ello es necesaria y urgente una lectura diferente del pasado, porque la que se ha hecho hasta el presente nos sigue haciendo mucho daño a nosotras como mujeres negras, que llevamos en nuestro ser las huellas de un proceso de deshumanización, cosificación y sexualización.

No hay que seguir naturalizando ni eternizando las actuales relaciones de poder y género. Ellas han sido construidas socialmente y están llamadas a desaparecer para dar paso a otras formas y maneras de agenciarnos. Comparto la resignificación que realiza la autora Dora Barrancos sobre el término “agencia” en su libro Historia mínima de los feminismos en América Latina (2020) para dar a conocer los colectivos femeninos empeñados en transformar las condiciones de existencia, en modificar la falta de reconocimiento y la subordinación social.

Con este preámbulo pasemos a nuestro análisis. Nuestra historia toma lugar en Tadó, un real de minas que constituía el segundo pueblo de la provincia de Nóvita, durante el Virreinato del Nuevo Reino de Granada (que comprendía los territorios de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela) y que hoy conocemos como el actual departamento del Chocó. Esta región se caracterizó durante el periodo colonial por su alta producción de oro con mano de obra esclavizada. Hoy en día, los pobladores resaltan a dos de sus más conocidos referentes históricos, el Rey Barúle, quien en los años 1727-1729 conformó un movimiento libertario junto a los esclavizados Mateo Mina y Antonio Mina, y promovió un levantamiento en contra de sus amos, usando como consigna, “matar blancos bueno es, entonces el Chocó acabará”; y la vida de Agustina (Mujer negra y esclavizada), basándose en la oralidad, y en un trabajo escrito por Jessica Spicker en 1996 titulado “Mujer esclava. demografía y familia en la Nueva Granada 1750-1810.” Lo significativo es que Agustina, como mujer negra en una colonia, y en el contexto de la esclavización marcó un hito histórico, por haber llevado ante un juez a su amo Don Joaquín de la Flor y haber denunciado sus constantes violaciones, maltratos y castigos, más el hecho de que él le provocó un aborto.

La historia de Agustina tomó fuerza con el trabajo entre la comunidad, lo que inspiro a muchas y muchos cultores, líderes y lideresas a escribir sobre ella en sus páginas web, blog, redes sociales, artículos y hasta libros. Tal fue el caso del escritor Fabio Teolindo Perea Hinestroza, quien escribió Hechos relevantes de la etnohistoria del Chocó siglo XVII- XVIII, al cual nos referiremos más adelante.

Antes de entrar al análisis del mito, es necesario contextualizar las circunstancias de la época y la vida de Agustina. Agustina fue comprada por don Joaquín de la Flor para los servicios y el cuidado de la casa. Esta situación la puso en condiciones de vulnerabilidad en un espacio reducido donde el amo pudo acceder física y sexualmente a ella. Es un hecho: en épocas pasadas —que aún dejan sentir sus efectos en el presente—, quienes ostentaron el poder crearon condiciones jurídicas, económicas, políticas y sociales para dominar y controlar a las demás personas. La marginalización llegó al extremo de deshumanizar, cosificar y brutalizar a las otras y los otros para mantener sus condiciones de privilegio. Esto lo podemos observar en el caso del esclavizador Joaquín de la Flor y en la esclavizada Agustina. El caso Agustina no fue inusual, sino la norma para miles y quizás millones de mujeres que durante más de 400 años vivieron en América en condiciones de esclavitud. Don Joaquín de la Flor representa a cientos de amos que tuvieron el control en la sociedad esclavista y que en la sociedad actual aún tienen el control y el poder para infligir todo tipo de castigos contra los dominados y/o subalternos.

En el Archivo General de la Nación de Colombia, Bogotá, reposa el “Juicio Contra Don Joaquín de la Flor”.1 Este documento me permitió reconocer que se realizó un juicio contra el esclavista por maltratos y violaciones a su esclavizada, en 1795 en Tadó. La estructura de dominación colonial re-victimizó física y jurídicamente a la mujer negra esclavizada en la defensa del hombre blanco, quien temía perder su “buen nombre y honor.” Al leer el caso también noté la imposibilidad de las relaciones amorosas interétnicas debido a las barreras sociales y religiosas. Pude observar claramente la diferencia entre corrección y castigo, este último aplicado con premeditación, sevicia y crueldad. Como consecuencia ocurrió el aborto de la criatura que Agustina llevaba en su vientre. También es evidente la complicidad de las autoridades eclesiásticas, pues el cura José Ignacio Varela guardo silencio ante el amancebamiento y no amparó a Agustina, quien le solicito ayuda en dos ocasiones. Más bien, el cura Varela decidió guardar silencio. Solo después de muchas insistencias de Agustina suplicando su auxilio, el cura informó por escrito al corregidor Manuel Sanclemente y al gobernador José Michaely, quien a su vez nombró como juez comisionado a don José Álvarez del Pino para que este iniciara el juicio en 1795. El archivo revela el comportamiento inhumano del amo por esconder la macula que significaba tener hijos con las esclavizadas y la crueldad a la que sería capaz de llegar para no ser sometido al escarnio público. Es clara la impunidad amangualada entre quienes ostentaban el poder para beneficiar quienes perpetuaban estas violaciones en los cuerpos de las mujeres negras y la constante coerción sobre las consecuencias ejemplarizantes que sufrirían quienes se atrevieran a denunciar. Para el caso de Agustina, además de perder el proceso judicial, don Joaquín de la Flor decidió venderla a una mujer esclavizadora llamada Maria Manuela Murillo, quien uso sus servicios para el cuidado de su casa y la cría de sus hijos.

Agustina físicamente nunca se cimarronea, es decir no huye del yugo de su amo para emprender una vida como libre, sola o con otras y otros esclavizados. Sus comportamientos reflejan un poco de sumisión. Esto se puede identificar porque sus formas de buscar justicia siempre recurrieron al amparo de quienes tenían poder y que mantenían a su cargo a personas esclavizadas. Ella no incentivó, ni inicio una revuelta, y su comportamiento nunca fue levantisco. No sabemos qué pasó con ella después, pues desconocemos los hechos de su muerte y no sabemos cómo, cuándo ni dónde ocurrió.

Escultura realizada en el año 2009, Municipio de Tadó, Parque Central. Fotografía Maria Fernanda Parra Ramírez

Representación de la cimarrona Agustina. Fuente: Fabio Teolindo Perea Hinestroza, Hechos relevantes de la etnohistoria del Chocó siglo XVII- XVIII, 98. Foto de María Fernanda Parra Ramírez

Mural. Municipio de Tadó, Chocó. Foto de María Fernanda Parra Ramírez

La falta de crítica, verificación o confrontación de las fuentes orales con fuentes documentales ha hecho que las narrativas literarias y artísticas sobre la esclavizada Agustina de Tadó contribuyan a perpetuar imaginarios que no corresponden con su historia según, lo que revela el archivo.

| EL MITO | EL ARCHIVO |

|---|---|

Cimarrona – Seductora, seducida. Oralidad sobre la sexualización de su cuerpo. | Esclavizada y coaccionada, violada y maltratada. Sexualidad violentada en su cuerpo. |

Vías de hecho directas y personales con las que causó daños a su amo: _ La deshonra al llevarlo ante un juez _ La fuga e incendio- perdida sobre los bienes del amo. | Vías de derecho, accionar o instar ante los órganos de la justicia para el reconocimiento de un derecho: Poder eclesiástico-Recurre al padre Ignacio Varela solicitando su amparo y que le ayude a librarse de las crueldades de su amo. |

La imagen número 1 corresponde a una escultura realizada en el año 2009. El proyecto hizo parte de la iniciativa de la población tadoseña para levantar dos monumentos, uno en nombre de Barúle y otro de Agustina, ambos como símbolos de las luchas libertarias que se gestaron en Tadó. Estos monumentos, que aún están ubicados en el parque central de Tadó, son paso obligado para quienes visitan el municipio. Con este monumento la historia oral ha tomado fuerza y ha reafirmado mucho el comportamiento levantisco de su población que, pese a no conservar las tradiciones y costumbres de un palenque, busca reafirmar su identidad como tierra de cimarronas y cimarrones.

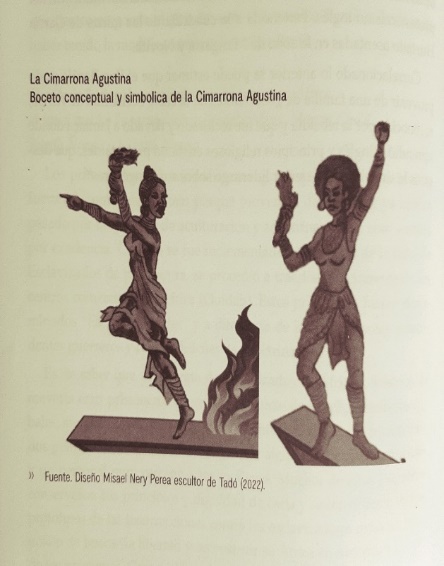

La imagen número 2 corresponde a un boceto para la realización de una escultura en bronce (sin materializar) para el año 2022. Como parte de un proyecto de afirmación de identidad en el municipio de Tadó, el escritor Fabio Teolindo Perea Hinestroza, la plasma en la página 98 de su libro titulado Hechos relevantes de la etnohistoria del Chocó siglo XVII- XVIII. En su intento por aportar a estos imaginarios, Perea Hinestroza crea un proyecto escultórico post-modernista en el que la imagen de Agustina aparece al estilo de una ninfa griega en movimiento, que con su mano derecha empuña el fuego aterrador que recuerda a la gente blanca la destrucción que este puede causarle y que, según el mito, ella utilizó para incendiar algunas viviendas del municipio. Además, en su mano izquierda señala el futuro de libertad, hacia donde deberían avanzar las mujeres negras y todas las personas esclavizadas, pero sobre todo la sociedad tadoseña.

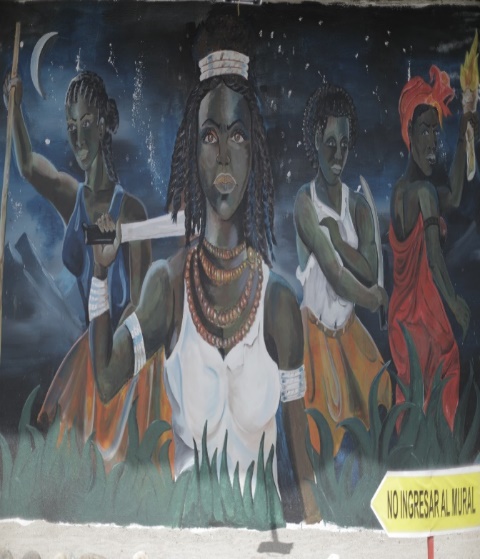

La imagen número 3 corresponde a un mural con el que se pretende validar que Tadó fue y es tierra de cimarronas y cimarrones. Además, que sus mujeres son rebeldes por las influencias que dejó la esclavizada Agustina. El mural forma parte de un proyecto con el cual líderes y lideresas de Tadó buscan trasmitir este discurso a propios y extraños que visiten el municipio. Sin ebmargo, el legado de la colonialidad se evidencia en cada trazo de este mural. Se ve a Agustina como una mujer híper-sexualizada, cimarrona, libertaria y guerrera. Esa imagen proyectada reafirma la intención de que otras mujeres negras la reconozcan como un referente de las luchas y resistencias.

El estudio de este caso es importante en la medida que nos permite desvelar la otra parte de la historia, y nos ayuda a la descolonización del ser, y del saber. De esta manera, se busca darle a Agustina el verdadero lugar que le corresponde en la historia. Dejamos en evidencia que Agustina aunque no fue una cimarrona que emprendió una fuga física del lugar donde se encontraba esclavizada, es decir, que no realizo la acción de cimarronaje y que tampoco se levantó contra su amo de manera directa. Agustina sí busco ayuda en repetidas ocasiones, sin recibirla, pese a las evidencias sobre múltiples abusos, maltratos, opresiones y violaciones a las que estaba sometida en su condición de deshumanizada, de cosificada, de objeto, o de cuerpo sin valor. Pero Agustina, esa mujer negra, y muchas otras silenciadas por la historia, merecen ser reivindicadas, resignificadas y reposicionadas en la historia para nunca más ser despojadas de su humanidad.

Por eso desde este escrito proclamamos a Agustina, la esclavizada de Tadó-Chocó, como símbolo del ¡No a la Violencia en contra de las mujeres negras en Colombia!

Bibliografía:

Barrancos, Dora. Historia mínima de los feminismos en América Latina. El Colegio de México, 2020.

Perea Hinestroza, Fabio Teolindo. Hechos relevantes de la etnohistoria del Chocó siglo XVII- XVIII. Diseño, diagramación e impresión: taller Artes y Letras SAS, 2022.

Spicker, Jessica, “Mujer esclava: Demografía y familia criolla en la Nueva Granada, 1750-1810.” Tesis de grado. Universidad de los Andes, 1996.

AGN, Fondo Negros y Esclavos, serie Cauca, tomo I, ff 671- 678. ↩︎