Resumen

Los mayas yucatecos tienen una larga tradición escrita que se inició desde la época prehispánica y que ha perdurado hasta el presente. Esta tradición se manifiesta en los numerosos documentos que redactaron en piedra, cerámica y papel, donde registraron su historia, su pensamiento y su cosmovisión. Durante la época prehispánica usaron jeroglíficos para sus registros escritos. A partir del siglo XVI en adelante emplearon el alfabeto latino para seguir documentando su historia y su cultura. En la actualidad, estos documentos son resguardados principalmente en los museos, las bibliotecas y los archivos de México y los Estados Unidos de América, donde son consultados por los investigadores. Por el contrario, a los mayas yucatecos del presente les resulta inaccesibles, a pesar de ser su patrimonio documental. Este hecho es una clara negación de sus derechos a su patrimonio documental y una muestra de la desposesión y extracción intelectual que han experimentado desde hace dos siglos. Algunas de las acciones que proponemos para que los mayas yucatecos del presente tengan derecho a su patrimonio documental son distribuir libros de divulgación relativo a este tema en las escuelas y restituir copias de documentos históricos a las comunidades mayas.

La tradición escrita de los mayas yucatecos y su patrimonio documental

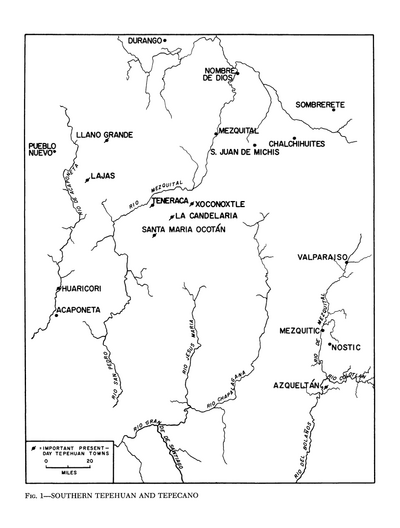

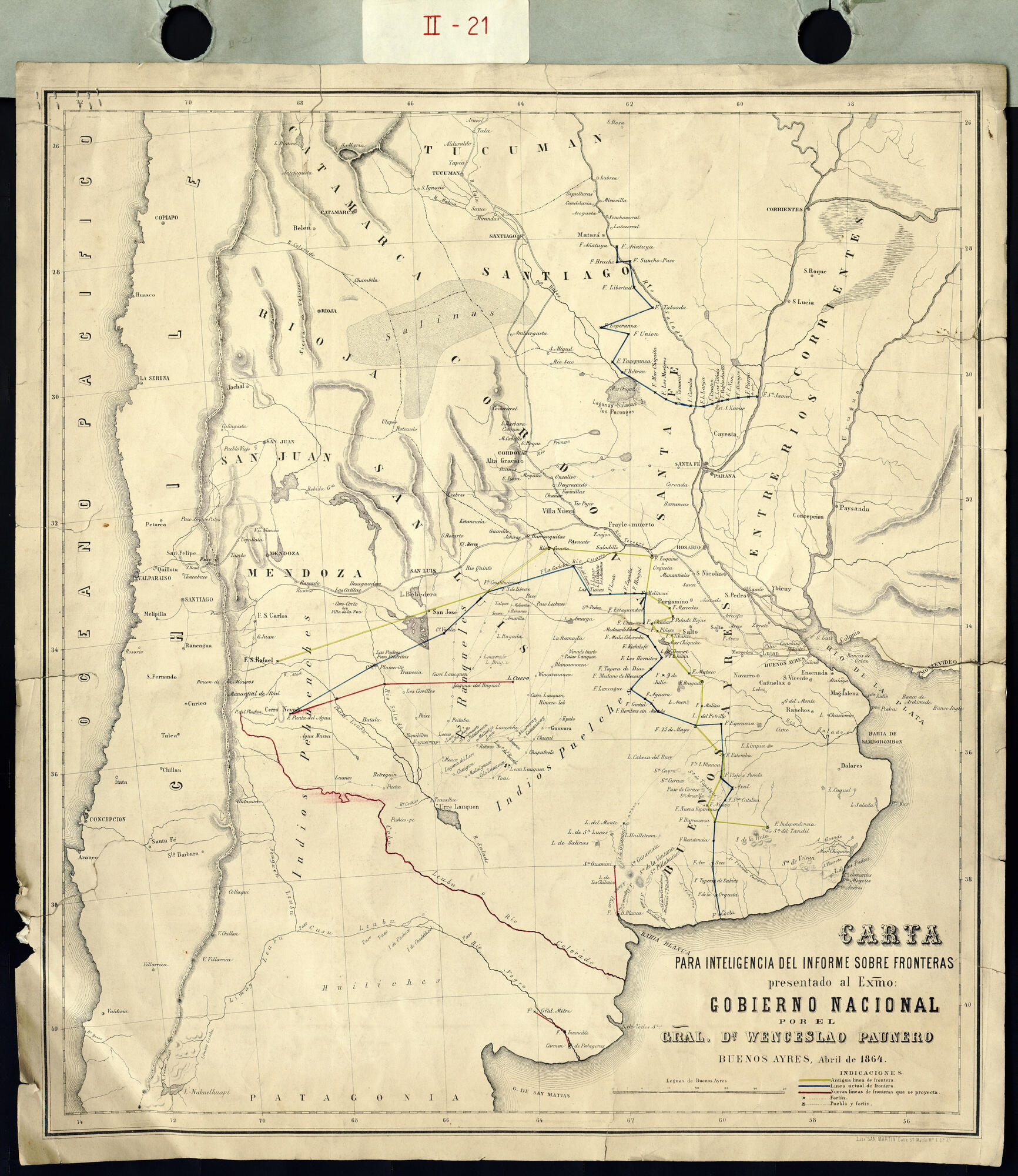

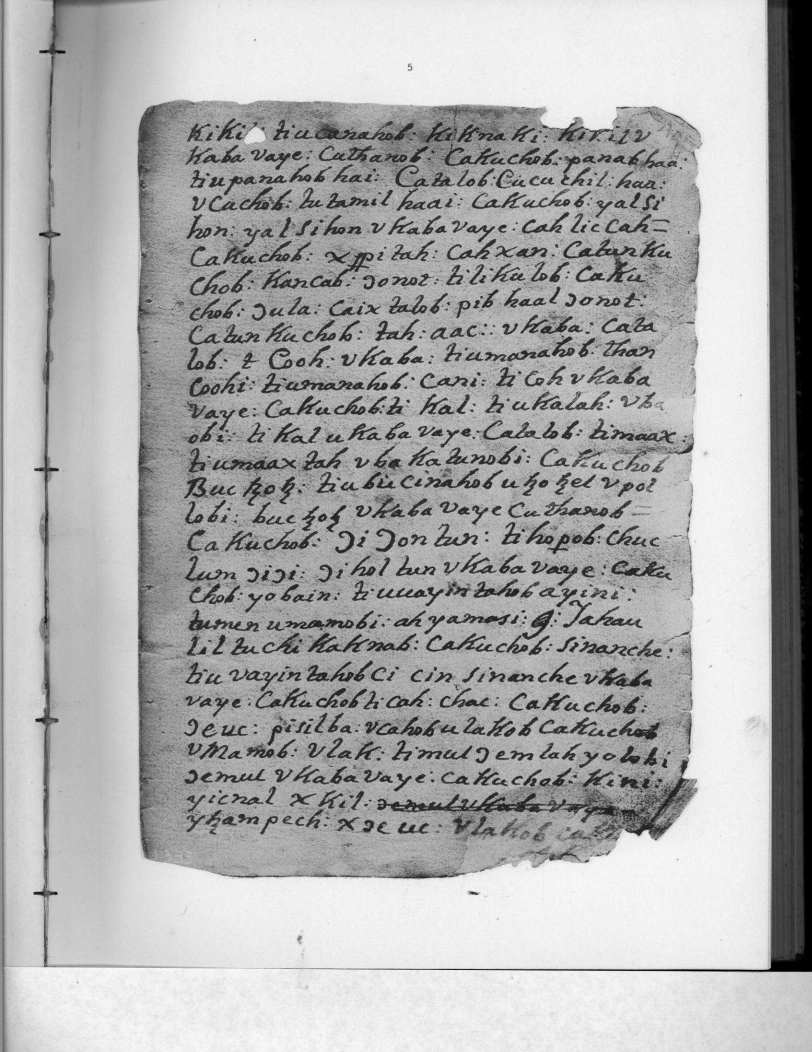

Los mayas prehispánicos de la península de Yucatán desarrollaron un complejo sistema de escritura jeroglífica que marcó el principio de una larga tradición escrita que aún se conserva entre sus descendientes. Durante los períodos Clásico (150 a. C.-900 d. C.) y Posclásico (900-1521 d. C.), emplearon la escritura jeroglífica en piedra, papel, piel y cerámica para registrar hechos históricos, astronómicos, calendáricos y religiosos.1 Esta tradición escrita no pudo ser interrumpida por la conquista y la colonización que se inició en la península de Yucatán a mediados del siglo XVI. Los mayas yucatecos usaron el alfabeto latino para seguir escribiendo en papel y en su propia lengua los hechos políticos y religiosos que experimentaron durante la Colonia, así como para redactar textos adivinatorios, testamentos, títulos de tierras, recetarios medicinales, libros de rezos y de literatura (ver imagen 1). Por el contexto histórico de su producción, estos documentos presentan cierto grado de influencia del pensamiento occidental tanto en su contenido como su estructura.2

En el presente, los escritores mayas han hecho numerosas publicaciones sobre temas de tradición oral, diccionarios, gramáticas, cursos de lengua maya para las escuelas de nivel básico y obras literarias.3 En este sentido, el conjunto de documentos escritos por los mayas yucatecos desde la época prehispánica hasta el presente se ha convertido en parte de su patrimonio documental. Este tipo de patrimonio puede definirse como aquellas expresiones artísticas, históricas, culturales, folclóricas, educativas, intelectuales y científicas de una sociedad. También revela el desarrollo del pueblo que lo produjo. Además, almacena, transmite, preserva, comunica y difunde los conocimientos tanto a la sociedad que lo produjo como a las generaciones posteriores. Constituye parte sustancial del patrimonio cultural de la humanidad.4 Sin duda, la producción escrita de los mayas yucatecos del pasado y del presente puede catalogarse como patrimonio documental.

Imagen 1. Página 5 del Chilám Balam de Chumayel (1782)

Fuente: The Museum Anthropological Publications, 1913.

El patrimonio documental maya: desconocido e inaccesible para los propios mayas yucatecos

El patrimonio documental de los mayas yucatecos presenta dos características contrastantes u opuestos. Por un lado, se enfatiza su amplio uso y difusión entre los estudiosos como fuente para reconstruir parte de la historia de los mayas yucatecos, así como para conocer sus prácticas culturales pasadas y presentes. En contraste, es prácticamente desconocido e inaccesible para los propios mayas yucatecos. Esto se atribuye a que los documentos mayas que aún se conservan son resguardados en bibliotecas y archivos ubicados en ciudades tanto de México como del extranjero, que difícilmente pueden ser frecuentados por la población maya. Esto ha dado pie a una seria desvinculación entre este pueblo indígena y su patrimonio documental como fuente de su historia e identidad. Asimismo, revela la desposesión y el extractivismo académicos que han experimentado los mayas yucatecos de su patrimonio documental, así como de una clara negación de sus derechos a conocer, acceder, valorar y resguardar su patrimonio documental.

El patrimonio documental de los mayas yucateco y los marcos normativos nacionales e internacionales.

La desvinculación de los mayas yucatecos del presente y su patrimonio documental es más evidente en estos tiempos en los que algunos marcos normativos nacionales e internacionales amparan los derechos de los pueblos indígenas de México sobre su patrimonio histórico, cultural y natural. Dos marcos normativos internacionales que amparan los derechos de los pueblos originarios sobre su patrimonio son el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. El Convenio 169 de la OIT fue adoptado por México en julio de 1990 y tiene el carácter de ser vinculante en los asuntos de los pueblos indígenas. En su Artículo 2 responsabiliza a los gobiernos de proteger los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas y de garantizar el respeto de su integridad. Mientras que su Articulo 27 insta a que los programas y los servicios de educación tomen en cuenta la propia historia de los pueblos indígenas. Hasta ahora ninguno de los dos artículos ha tenido efecto en la realidad que viven los mayas yucatecos y su patrimonio documental.

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 expresa con mayor claridad los derechos que los pueblos indígenas tienen sobre su patrimonio. Su Artículo 11 indica que los pueblos indígenas tienen “el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas” y que los Estados les otorguen la reparación, que puede incluir la restitución, de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de los que pudieron haber sido privados sin su consentimiento. El Artículo 13 de la misma Declaración hace valer el derecho de los pueblos indígenas “a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos”. Como en el caso del Convenio 169 de la OIT, estos tres artículos han sido letra muerta para hacer valer los derechos de los mayas yucatecos sobre su patrimonio documental.

Uno de los marcos normativos en materia indígena de México es la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPPCPCIA), emitida por el gobierno mexicano en enero de 2022. Según su Artículo 2, uno de los propósitos principales de esta ley es “reconocer y garantizar el derecho de propiedad de los pueblos que conforman su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio”. Señala, además, la implementación de medidas para que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas preserven, protejan, controlen y desarrollen los elementos que integran su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales.

En su Artículo 13 establece que la misión del Estado mexicano es reconocer “a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el derecho colectivo a la propiedad sobre su patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como las manifestaciones asociadas a los mismos que… han practicado y les fueron transmitidos por miembros de su propia comunidad de generaciones previas. También tienen derecho a la propiedad intelectual de dicho patrimonio”. En efecto, lo dictado en los artículos 2 y 13 no ha tenido repercusiones para los pueblos mayas de Yucatán: el Estado mexicano no ha reconocido el derecho que estos pueblos tienen sobre patrimonio documental, ni a la propiedad intelectual sobre este mismo patrimonio.

Algunas propuestas para vincular a los mayas yucatecos con su patrimonio documental

Hemos presentado un escenario desfavorable que refleja el distanciamiento que existe entre los mayas yucatecos y su patrimonio documental, así como los nulos efectos de algunos artículos para hacer valer los derechos de los mayas sobre este patrimonio. Ante semejante panorama, ¿qué propuestas podemos plantear para intentar transformar el escenario que viven los mayas yucatecos y sus derechos sobre su patrimonio documental? Exponemos en seguida algunas rutas para que los mayas yucatecos del presente se aproximen a su patrimonio documental como parte fundamental de su historia e identidad.

Publicación de un catálogo de divulgación que contenga los documentos históricos y contemporáneos producidos por los mayas desde la época prehispánica hasta el presente.

Distribución de este catálogo en las escuelas de los pueblos donde han sido producidos los documentos mayas.

Restitución de copias o facsímiles de los documentos históricos a los pueblos que les pertenecen.

Exposiciones temporales del patrimonio documental de los mayas en los pueblos donde se han producido los textos históricos y contemporáneos.

Impartir charlas o conferencias sobre temas relativos al patrimonio documental de los mayas, principalmente en los pueblos donde se originaron los documentos.

Crear centro de documentación del patrimonio documental de los mayas yucatecos en los pueblos mayas con rasgos históricos, simbólicos y culturales emblemáticos.

Difundir en los pueblos mayas de Yucatán los marcos legales internacionales y nacionales que ampara los derechos de los pueblos originarios sobre su patrimonio histórico, cultural y natural.

Comentarios finales

Gracias al desarrollo de un complejo sistema de escritura, los mayas prehispánicos pudieron producir documentos donde registraron su pensamiento y su historia. De este modo, sentaron las bases de una rica tradición escrita que ha perdurado hasta nuestros días. Ni la conquista y colonización, ni las transformaciones políticas, sociales, económicas y educativas del siglo XIX y del presente pudieron frenar la vocación de los escribas mayas. En la actualidad, los intelectuales, literatos y académicos mayas yucatecos perpetúan la tradición escrita de sus antepasados con la publicación de diversos textos en su propia lengua. Todos estos documentos históricos que se originaron desde la época prehispánica hasta la actualidad constituyen hoy el patrimonio documental de los mayas yucatecos del presente. Lamentablemente, se trata de un patrimonio desconocido e inaccesible para los propios mayas. Esto refleja el despojo y el extractivismo de su patrimonio documental. Muestra, además, la negación de sus derechos por el desinterés del Estado mexicano en aplicar las leyes para reconocer y garantizar el derecho de propiedad de los pueblos indígenas. Como respuesta a este problema, hemos propuesto siete rutas para vincular a los mayas con su patrimonio documental como fuentes de su historia e identidad.

Bibliografía

Brody, Michal (2007). “Un panorama del estatus actual del maya yucateco escrito”, en Desacatos, núm. 23, enero-abril, México, CIESAS, pp. 275-288.

De Coe, Michael (2001). El desciframiento de los glifos mayas, México, Fondo de Cultura Económica.

Fahsen Ortega, Federico y Daniel Matul Morales (2007). Los códices mayas. Los códices de Dresde, Paris y Grolier. Ri Mayatzib k’o Dresde, Paris xuquje’ri Xk’ut pa Grolier, Guatemala, Liga Maya Guatemala/La Real Embajada de Noruega en Guatemala.

Lacadena García-Gallo, Alfonso (2015). “Lengua y literatura mayas jeroglíficas”, en Cortina Martínez de Velasco y María Elena Vega Villalobos (eds.), los mayas: voces de piedra, 2ª ed. Madrid, Turner/Editorial Ámbar Diseño/UNAM, 2015, pp. 113-121.

Palma Peña, Juan Miguel (2013). “El patrimonio cultural, bibliográfico y documental de la humanidad. Revisiones conceptuales, legislativas e informativas para una educación sobre patrimonio”, en Cuicuilco, vol. 20, núm. 58, septiembre-diciembre, México, ENAH. Pp. 31-57.

Proskouriakoff, Tatiana (1999). Historia maya, México, Siglo XXI Editores.

Schele, Linda y Peter Mathews (1998). The Code of Kings. The Language of Seven Sacred Maya Temples and Tombs, New York, Scribner.

The Museum Anthropological Publications (1913). The Book of Chilám Balam of Chumayel, vol. V, Philadelphia, University of Pennsylvania, University Museum.

Vail, Gabrielle (2009). “Cosmology and Creation in Late Postclassic Maya Literature and Art”, in Leslie G. Cecil and Timothy W. Pugh (coords.), Maya Worldviews at Conquest, University Press of Colorado, Boulder, págs. 83 -110.

Algunas de las investigaciones que abordan estos temas pueden verse en Schele y Mathews, 1998; Proskouriakoff 1999, De Coe, 2001; Fahsen y Matul, 2007; Vail, 2009; Lacadena, 20015. ↩︎

De manera más precisa, algunos de los documentos históricos que podemos señalar son: los Chilám Balam de Chumayel, Tizimin, Kaua, Ixil, Nah, Tekax, Chan Kah y el Códice Pérez, redactados entre los siglos XVI al XIX. Otros textos coloniales de importancia son los Títulos de Ebtún (entre 1650 y 1820), los testamentos de Cacalchen (ca. 1650) y de Ixil (ca. 1750). Asimismo, existe una vasta cantidad de textos en maya que produjeron las repúblicas de indios durante toda la Colonia. ↩︎

En este trabajo Brody (2015) presenta un panorama de la escritura actual del maya yucateco y muestra las abundantes publicaciones en lengua maya y las condiciones sociales que impulsaron el desarrollo de esta lengua indígena. Hace un análisis de los libros, folletos, periódicos, revistas y documentos oficiales, muchos de los cuales consisten en materiales pedagógicos y herramientas para la alfabetización y la enseñanza de la lengua maya yucateca. ↩︎

Palma, 2013: 41-43. ↩︎