Resumen

Este ensayo es el resultado de varios años de reflexiones teóricas y empíricas. Contiene la síntesis de mis motivaciones para desarrollar una investigación doctoral, en curso desde el año 2022. La parte sustantiva y extensa de esta narración es una viñeta etnográfica (podría decirse auto-etnográfica) que da cuenta del día cuando le arrebataron la vida a una mujer de mi comunidad, un pueblo hñahñu en el Estado de Hidalgo, México. El miércoles 14 de febrero de 2018, mientras mi pueblo celebraba una fiesta con fuegos pirotécnicos, música y baile, un hombre con arma en mano asesinó a su exesposa. Este feminicidio afectó profundamente mi vida y la de mi comunidad. Desde entonces, comencé a preguntarme por los feminicidios en las comunidades indígenas.

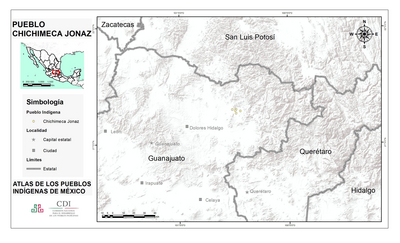

El contexto nacional

El feminicidio, además de ser un delito1, es el resultado de una concatenación de múltiples formas de violencia contra las mujeres. Desde los años noventa, en México se han impulsado diversas acciones que contribuyeron a visibilizar los homicidios sistemáticos contra las mujeres y a investigar y legislar con la intención de erradicar esa forma extrema de violencia por razones de género. Desde el 2012, año en que se tipificó el feminicidio en el Código Penal Federal, existe un enorme debate sobre el conteo de feminicidios. Existen dos posturas principales en este proceso de “contar feminicidios”: la oficial y la de organizaciones de la sociedad civil. La última habla de once mujeres víctimas de feminicidio al día. En este contexto, la situación de mujeres indígenas está casi completamente invisibilizada, ya que ninguno de los conteos hace una desagregación por condición étnica. De este modo, no sabemos cuántas de esas 11 mujeres pertenecen a alguno de los 68 pueblos indígenas que habitamos México. La respuesta desde el Movimiento de Mujeres Indígenas ha sido generar nuestros propios datos 2 en nuestras comunidades.3

La primera organización que se interesó por este tema fue la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI – México). Desde el 2013, hacemos un trabajo de documentación de las violencias que vivimos las mujeres indígenas y nuestros pueblos. Los resultados de la iniciativa “Emergencia Comunitaria de Género” se publicaron en el libro Hacía un Futuro sin Feminicidios. Investigación, activismo y respuestas organizadas en las Américas (2024).4 En los más de 10 años que llevamos trabajando con “Emergencia Comunitaria de Género”, nos dimos cuenta de que la violencia que vivimos las mujeres indígenas está íntimamente ligada a la violencia hacia nuestros pueblos. En este sentido, mis reflexiones sobre la violencia feminicida y el feminicidio son parte de este análisis colectivo. En este ensayo presento estas reflexiones a partir de un caso concreto en el seno de mi comunidad.

La traída de las escamadas

Martes 13 de febrero de 2018. Desperté de madrugada. La escamada saldría de la casa de mis compadres: flores de colores hechas de cera y decoradas con brillantina plateada y roja que se ofrendan como agradecimiento al “señor de El Sauz”, santo patrono de mi pueblo, y que sirven como adorno para los cirios en el altar del templo. Mis compadres con mucho esfuerzo habían colado su casa. Era el día de dar gracias. Decidí acompañarlos y dar las gracias junto a ellos y a más personas de mi comunidad. La madrugada estaba fría, el cielo despejado y estrellado. Caminamos en procesión desde el Cerroblanco rumbo a la iglesia, a las 5:00 am. Eran las mañanitas. Me recuerdo en el camino, pensando en la importancia de esta tradición de la “traída de la cera” durante la fiesta de carnaval, una forma de agradecer. Me imaginaba siendo mayordoma de cera en algún momento. La sensación de dar gracias —no sé si al santo patrono o a las energías del universo o a ambos, pero la sensación de dar gracias— y la alegría de esa madrugada me dieron la sensación de estar en el lugar y hora correctos para vivir una experiencia del sincretismo religioso de mi pueblo que llevaba años experimentando y pensando.

Después de esa mañana, la fiesta siguió. Como todos los años, se celebraba el martes de carnaval. Era el día más importante de esa fiesta tan esperada. Como yo, muchas personas que trabajan fuera habían llegado desde el fin de semana. Incluso algunos que viven en Estados Unidos volvían para vivir la fiesta del pueblo, disfrutar las carreras de caballos, la charreada, las misas, ver los fuegos pirotécnicos, ir a comer barbacoa a casa de los mayordomos de música, tomar cerveza en la cancha de la plaza principal, vivir la fiesta. En esos espacios nos encontramos, convivimos y seguimos haciendo comunidad.

El baile

Llego la noche y, con ella, la procesión. Esa caminata transitó las principales calles de la comunidad, que estaban limpias y adornadas con flores brillosas, globos y por supuesto tapetes coloridos hechos de aserrín. A la fiesta habían llegado santos, santas y vírgenes de 30 pueblos vecinos. Toda la gente caminaba cargando a sus santos: era día de fiesta y se notaba. En el pueblo habíamos cooperado y hecho faena para que esos días todo saliera bien y pudiéramos disfrutar de la alegría de los encuentros. El castillo (fuegos pirotécnicos) se lució al terminar la procesión. Enfrente del templo nos reunimos cientos de personas, familias, vecinos de la región; y junto con “los santos”, vimos las figuras brillantes que se forman al quemarse la pólvora. Sí, es mucho dinero “quemado”, pero, sí, también forma parte de un momento de goce compartido con otras comunidades y otras lógicas espirituales que, aunque se encarnan en San Andrés, Santa Teresa, San Miguel y otros tantos santos y santas; van más allá de esas figuras de porcelana y los rezos del padre nuestro y avemaría. La fiesta tiene por objetivo agradecer, se trata de encuentros y de alegría.

Después del castillo, llego el momento del baile, el más esperado para la juventud, que deseaba reunirse a bailar y muchos también a beber alcohol y a bailar. “El baile” representaba un momento de socialización, que, hacía tiempo, era el único espacio donde se podía encontrar o buscar pareja. Éste era un momento socialmente permitido para tomarse de las manos, de la cintura, y para disfrutar de los ritmos —norteños eso sí, porque aún no se baila cumbia.

Eran casi las 11 de la noche de ese martes de carnaval. El tan esperando baile estaba amenizado por dos grupos norteños y, por supuesto, un trío, porque es casi un deber bailar huapangos en los días de fiesta. Si bien era día laboral, había mucha gente. Habían venido de diferentes comunidades (igual que los santos). Tocaría uno de los grupos grandes, famosos y caros de la región. Como era de esperarse, este grupo empezó a tocar casi a la media noche. El auditorio comunitario estaba repleto. Recuerdo encontrarme con un amigo, bailar con él y al mismo tiempo platicar de los mecanismos corruptos que imperaban en la administración municipal… porque la fiesta, como espacio de encuentro, también dispara conversaciones varias: desde la charla casual del clima —“qué bueno que este año no llovió, porque si no se ensucian las botas”—, hasta llegar a acuerdos de posibles negocios. En todo momento, este es un espacio de encuentro.

El famoso grupo había comenzado a tocar su música acompañada de un espectáculo de luces; todos mirábamos al escenario del sur. El grupo comenzó con su tradicional sonido de acordeón. Las parejas comenzaron a bailar y a disfrutar. Eran los primeros minutos de este día del amor y la amistad. Después de tres melodías, se escucharon tres balazos y gritos. Todos corrimos en la dirección contraria a la del sonido de las detonaciones, y después, hacía la salida. Los gritos seguían, eran de una mujer. Como nos había ya tocado vivir en la región, en ocasiones se tiraban balazos al aire: hombres envalentonados por el alcohol y por el poder que ellos sentían que el dinero acumulado como migrante les había dado, mostraban su virilidad con un arma. Pero hace muchos años que eso no pasaba, por lo que aquello fue muy desconcertante para todos. El caos se hizo presente y todos salimos del auditorio.

A los pocos minutos salieron mujeres abrazadas y llorando. Las reconocí. Todos nos conocemos. Me acerqué para escuchar: “Fermín le disparó a Sandra”.

Horas después recibí un mensaje: Sandra había muerto mientras la trasladaban al hospital, Fermín, su exesposo, con quien había tenido dos hijos, la había asesinado el día de la fiesta de nuestro pueblo. Después de tres años de una separación dolorosa, Sandra estaba contenta, trabajando, manejando la combi como su mamá. Vivía contenta con el oficio que había aprendido de su mamá y papá: ser chofer. Pero esa madrugada del 14 de febrero, el hombre que había dicho amarla, la asesinó usando un arma, frente a todo el pueblo que la había visto crecer.

Él estaba detenido, pero sus familiares y varios amigos estaban ofreciendo una importante suma de dinero para que lo dejaran libre. Acudí a las redes que tengo para lograr que el caso de feminicidio fuera retomado por el Observatorio Nacional de Feminicidio. Solo eso podía hacer. Mientras tanto, la fiesta se había acabado. Todos estábamos en estado de shock, tristes, con un dolor en el pecho. Había desconcierto.

La asamblea

Las autoridades no sabían qué hacer. El baile había finalizado de la manera menos esperada y ahora no había dinero para cubrir los gastos de contratar a un grupo “famoso”. Ante tal emergencia, la Asamblea se reunió y ordenó a las autoridades entregar todas las pruebas necesarias para fortalecer la denuncia en contra del feminicida, apoyar a la familia en lo que fuera necesario y dejar el asunto del pago del grupo como ultima prioridad. La asamblea concluyó y nos retiramos; pero después de unos minutos, una mujer se me acercó y dijo: — Liz, allá los señores están planeando hacer otra cosa, no lo que se acordó en la asamblea—. Regresé a la sala de reuniones. Allí estaban los señores de sombrero blanco, “cuates” del feminicida, las propias autoridades de mi comunidad. Me acerqué y les pregunté sobre su plan. Dijeron que a ellos lo que les interesaba era pagar al grupo y, por lo tanto, iban a recibir el dinero que la familia del asesino ofrecía a la comunidad, —multa que se aplica a toda persona que transgrede el orden público de la comunidad de acuerdo con el reglamento comunitario—, que lo demás era cosa de la familia. Ellos tenían en su poder el arma de fuego que se había usado para matar a Sandra. “La mató por amor,” fue la frase que encontraron y usaron para describir lo que ocurrió.

El impacto en la comunidad

Nada volvió a ser igual. Las autoridades no permitieron colocar la cruz en el lugar del feminicidio en memoria de Sandra: “se vería mal que en un espacio de fiesta hubiera una cruz para recordar lo que ahí pasó, muy lamentable, por cierto, pero eso ya pasó”. Sin embargo, no lo hemos olvidado. La fiesta no volvió a ser igual. Algunos no volvimos por un buen rato. Las infancias y juventudes se preguntaron: ¿por qué la mato? ¿Por qué mataron a una mujer en la fiesta? ¿Por qué mata el machismo? Nadie supo o pudo contestar tales preguntas. Muchas personas aún no nos hemos curado del “susto”. Una joven que aquel día estaba embarazada asegura que su bebe nació mal del corazón porque ella se asustó esa noche; el susto es malo para las embarazadas.

Por varios meses fue difícil entender lo que había ocurrido ese día, comenzándolo con la alegría de agradecer y la unión comunitaria, y finalizándolo con la rabia de vivenciar los pactos patriarcales comunitarios. Aquel concepto revisado en varias lecturas estaba allí presente, lo había podido sentir al escuchar a esos señores de sombrero blanco, ése que usan porque se sienten poderosos. Ese sombrero que heredaron, no de nuestros antepasados —porque ellos usaban xamati— sino ese sombrero que representa (para mí en ese momento) el entronque patriarcal, esa combinación del patriarcado prehispánico y el del colonialismo. Entonces comencé a preguntarme, ¿por qué mi comunidad, organizada para la fiesta, para celebrar y agradecer la vida, no hizo algo antes de que ocurriera ese feminicidio? ¿Por qué dijeron que fue “su” problema, porque para qué va a bailar en primer lugar? ¿Los señores de sombrero blanco no se sienten impactados por lo que pasó? ¿Qué piensan de su “juada5”?

Las líneas anteriores cuentan ese momento en que un feminicidio nos dejó en estado de shock. Lo nombré “El día que me robaron la fiesta” porque así me sentí, despojada. Profundizando en la idea de despojo, me doy cuenta de que un feminicidio no solo arrebata la vida de una mujer, sino que afecta también a las personas alrededor, nos despoja de la tranquilidad y la alegría.

Fuentes

Código Penal Federal [C.P.F], Reformado, Diario Oficial de la Federación [D.O.F], 17 de abril del 2024, (México).

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia [LGAMVLV], Reformada, Diario Oficial de la Federación [D.O.F], 26 de enero del 2024, (México).

CONAMI (2024). Emergencia Comunitaria de Género. Una metodología artesanal para visibilizar y sanar las violencias desde las mujeres indígenas en Di Marco, Martín Hernán; Branigan, Claire et.al. (compilación), Hacia un futuro sin feminicidios. Investigación, activismo y respuestas organizadas en las Américas (pp. 21- 37). Editorial Teseo.

Según el código penal mexicano en el articulo 325, enuncia: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. […]I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; IV. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima parentesco por consanguinidad o afinidad o una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o alguna relación de hecho entre las partes; V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público, o VIII. El sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación. ↩︎

Múltiples formas de violencia contra las mujeres cuya combinación/concatenación/intersección pueden derivar en feminicidio (Lagarde, 2010). Este tipo de violencia también se encuentra descrita en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, en el articulo 21. ↩︎

Múltiples formas de violencia contra las mujeres cuya combinación/concatenación/intersección pueden derivar en feminicidio (Lagarde, 2010). Este tipo de violencia también se encuentra descrita en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, en el articulo 21. ↩︎

Se puede consultar en la siguiente liga https://www.teseopress.com/haciaunfuturosinfemicidio/ ↩︎

En hñahñu significa hermano, amigo. ↩︎