Resumen

En los últimos años, el movimiento indígena se ha convertido en uno de los movimientos sociales más fuertes de Brasil, arraigado en una larga historia de resistencia al colonialismo y al genocidio. La lucha por la tierra llevada a cabo por los tupinambá de Serra do Padeiro, en el sur de Bahía, al noreste del país, presenta un ejemplo sorprendente de movilización indígena para reivindicar los derechos territoriales. En 2004, comenzaron a llevar a cabo acciones directas, denominadas retomadas de tierras, para recuperar su territorio, que, desde finales del siglo XIX en adelante, había sido convertido por colonos no indígenas en explotaciones de cacao y complejos turísticos1. De este modo, han podido revertir la diáspora provocada por la pérdida de sus tierras. A pesar de ser fuertemente perseguidos por la criminalización, los ataques paramilitares y la brutalidad policial, tras 95 retomadas, recuperaron la posesión de alrededor de dos tercios del territorio, aunque la demarcación oficial de sus tierras, que también comenzó en 2004, aún no se ha completado2. Con su movilización, los tupinambá han forjado un próspero proyecto colectivo destinado a crear condiciones para viver bem (vivir bien), que forma parte de procesos más amplios de descolonización en curso.

Los tupinambá de Serra do Padeiro, que viven en una de las pocas manchas de selva atlántica que quedan en el sur de Bahía, en el nordeste de Brasil, son un ejemplo sorprendente de la vitalidad de la movilización política de los pueblos indígenas del país. Con unas 47.000 hectáreas, el territorio indígena de Tupinambá de Olivença comprende más de 20 aldeas, incluida Serra do Padeiro, situada en una región montañosa en la frontera occidental3. Las estimaciones más recientes indican que la población del territorio indígena gira en torno a las 5.000 personas, sin contar a los colonos no indígenas que aún viven en la zona4.

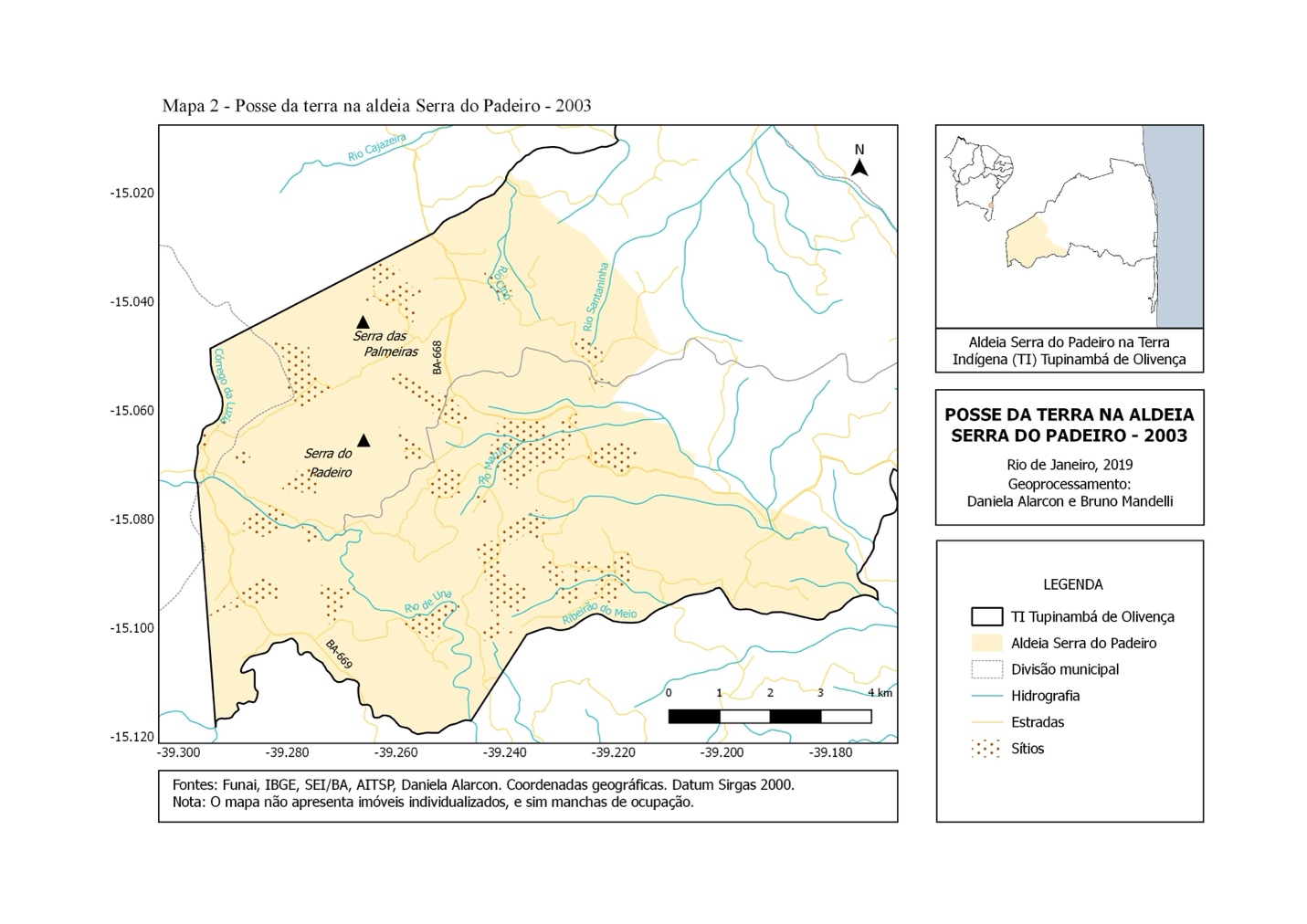

Tenencia de la tierra en Serra do Padeiro en 2003. Debido a los despojos, los Tupinambá de Serra do Padeiro se vieron reducidos a menos del 10% de su territorio (zonas punteadas). Fuente: Alarcon (2022, p. 119).

Arraigados a su territorio, comprometidos con el movimiento indígena más amplio y conectados tanto con sus antepasados como con los seres no humanos (incluidos los encantados, las principales entidades cosmológicas de la Serra do Padeiro), los tupinambá han forjado un próspero proyecto colectivo destinado a crear condiciones para viver bem (vivir bien). En las últimas décadas, comenzaron a circular más ampliamente nociones específicas y contextuales del vivir bien, como las formuladas por los tupinambá, los guaraní y los kaiowa, del estado de Mato Grosso do Sul, en el centro-oeste de Brasil5. Traspasando fronteras estatales y etnias, han generado un lenguaje movilizador singular, compartido por los pueblos indígenas y por otros grupos involucrados en luchas territoriales. Especialmente conocidas son las expresiones buen vivir o vivir bien, traducciones al español de conceptos formulados por los pueblos indígenas de Bolivia y Ecuador, como sumaj qamaña(aymara) y sumak kawsay (quechua)6. Según Pacheco de Oliveira, estas nociones, así como las retomadas —que pueden encontrar una traducción aproximada en el término recuperación de tierras—, deben entenderse como parte de procesos de descolonización7. Es posible establecer paralelismos entre ellas y la amplia constelación de acciones que, en otros contextos, se engloban bajo la expresión land back.

Al referirse al proceso de recuperación territorial, los tupinambá de Serra do Padeiro utilizan a menudo la categoría retorno de la tierra. Como vemos, es la tierra la que vuelve, ya que la movilización indígena libera porciones del territorio que habían quedado atrapadas en las plantaciones de cacao. Algunos miembros de la comunidad dicen explícitamente que han estado liberando la tierra. Es fundamental reconocer que la tierra es aquí la protagonista. Según su cosmología, los tupinambá no son dueños de la tierra, sino que tienen el deber de cuidarla, tal como determinan los encantados. Afectadas por el despojo, estas entidades quieren recuperar la tierra. Comunicándose con los Tupinambá a través de diferentes canales, incluyendo incorporaciones físicas, los han forzado a participar en acciones directas.

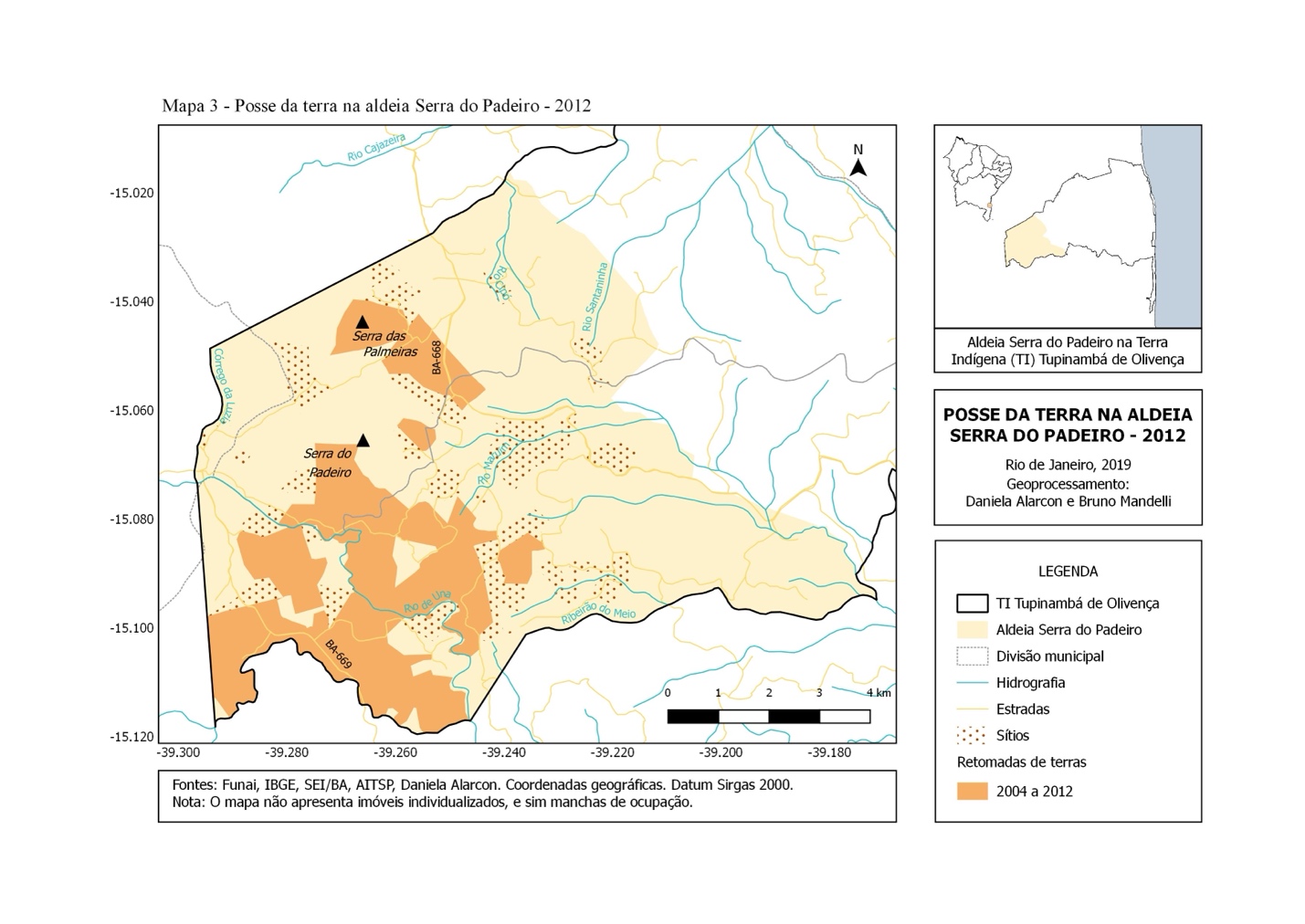

Tenencia de la tierra en Serra do Padeiro en 2012. Tras una primera ronda de acciones directas (retomadas de tierras), los tupinambá empezaron a recuperar importantes porciones de su territorio (zonas naranjas). Fuente: Alarcon (2022, p. 120).

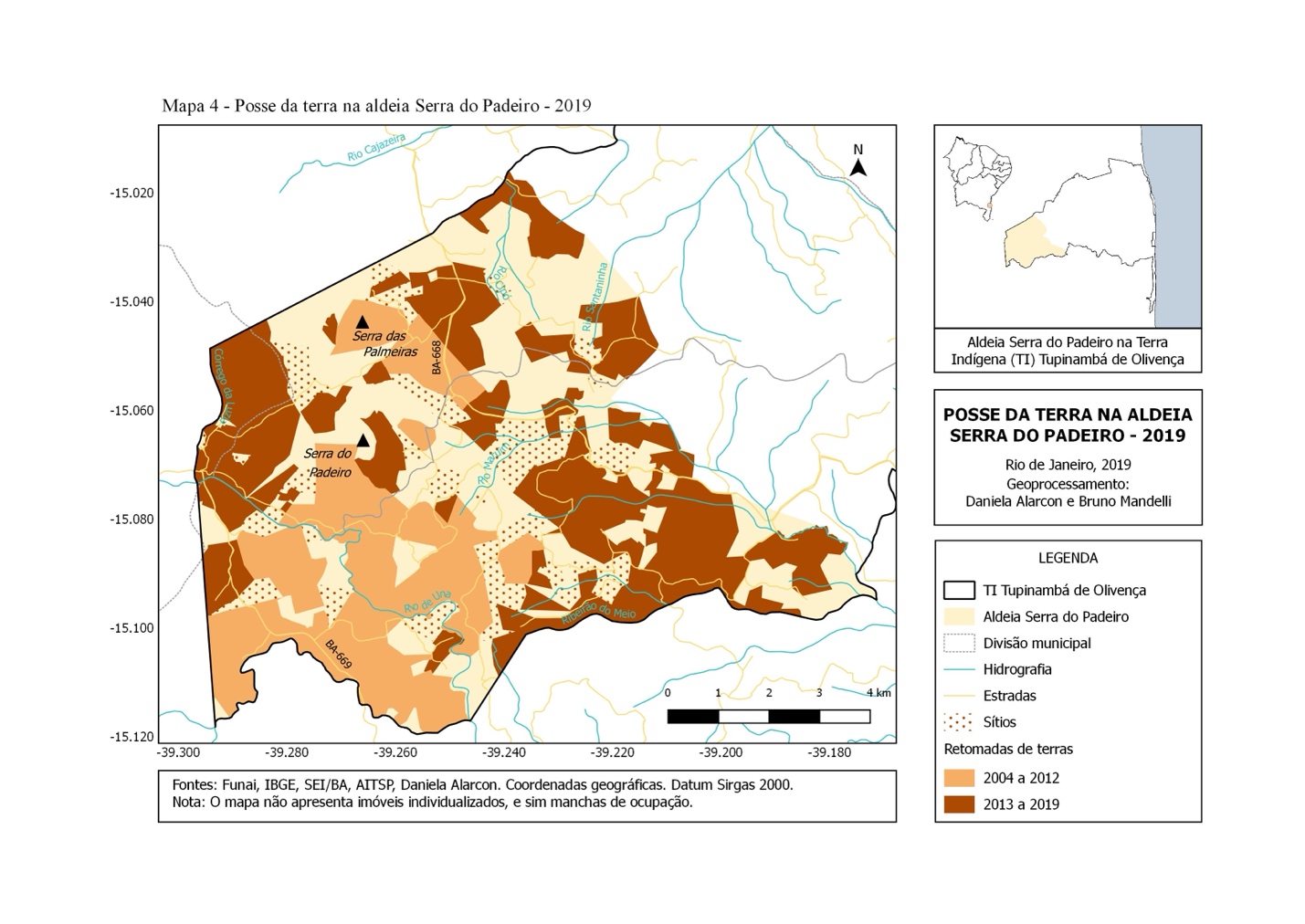

La recuperación territorial ha cambiado radicalmente la tenencia de la tierra en Serra do Padeiro. El pueblo abarca aproximadamente 8.500 hectáreas, entre zonas habitadas, huertas o áreas de cultivo y bosques. Antes de las primeras retomadas, los tupinambá de Serra do Padeiro poseían alrededor del 10% de la zona. A pesar de la apropiación de sus tierras por colonos no indígenas y la diáspora, a lo largo de décadas, algunas familias han podido retener pequeñas propiedades. En mis investigaciones, cartografié unas 40 pequeñas propiedades en la Serra do Padeiro, la mayoría de ellas de una superficie de 20 hectáreas o menos. Los observadores descuidados podrían interpretar el mantenimiento de la pequeña propiedad como una derrota o, al menos, como una pequeña victoria, si se tiene en cuenta que los tupinambá poseían todo el territorio. Yo sostengo, por el contrario, que esas victorias “insignificantes” constituirían una base crucial para la acción política contemporánea. Dado que muchos parientes y familiares permanecieron en las tierras, si bien reducidos y confinados, los tupinambá sostienen y afirman que nunca las abandonaron como pueblo, aunque muchos individuos y familias experimentaran la diáspora. La permanencia en el territorio fue crucial para la lucha terrestre, tanto en términos tácticos como estratégicos.

El retorno de la tierra se desarrolla en retornos circunscritos pero conectados, como el retorno de los encantados y el retorno de los parientes o familiares. Movilizando a los familiares para que participen en la lucha y creando formas cotidianas de convivencia, los tupinambá han ido definiendo un proyecto colectivo de construcción de la aldea, en el que la tierra no se considera una propiedad comercializable, sino una condición previa para vivir bien. En 2016, realicé un censo en la aldea, con un recuento de población total de 483 personas: 321 viviendo en retomadas y 162, en minifundios. El hecho de que, cuando se realizó el censo, aproximadamente dos tercios de la población indígena de Serra do Padeiro viviera en retomadas nos da una idea de su relevancia. Para comprender plenamente su papel central en la vida de los tupinambá, cabe señalar que muchas familias que viven en pequeñas propiedades practican la mayor parte de sus actividades económicas —agricultura en pequeña escala, cría de animales pequeños, pesca, recolección y caza— en . En esas zonas, sin dejar de cuidar los árboles de cacao existentes, para vender sus granos y producir chocolate, los tupinambá también han reintroducido especies autóctonas, complejizando el paisaje.

El censo también reveló que aproximadamente el 60% de las personas que vivían en Serra do Padeiro en 2016 habían experimentado la diáspora, lo que significa que más de la mitad de la población de la aldea había participado, en algún momento, en un itinerario de retorno. Cerca de tres cuartas partes de la población total había nacido antes del inicio del proceso de recuperación. En ese universo, el 70% vivía en la diáspora. En cambio, si aislamos el grupo de individuos que nacieron después de 2004, la tendencia se invierte, y sólo aproximadamente el 25% ha vivido fuera del pueblo. Como vemos, la diáspora está menos presente entre la población más joven. Esto no significa que la gente ya no abandone el territorio. Lo hacen, en diversas circunstancias, que van desde la curiosidad de los jóvenes por la vida urbana, la búsqueda de educación superior, la necesidad de tratamientos médicos que aún no se ofrecen en el pueblo, o incluso conflictos familiares. La diferencia ahora es que la gente tiene una base territorial, está fomentando una economía próspera y tiene acceso a derechos, como la educación primaria y secundaria y la asistencia sanitaria básica, todo ello derivado de la movilización para recuperar el territorio. Aunque la demarcación del Territorio Indígena Tupinambá de Olivença aún no ha terminado —lo que hace que la tenencia de la tierra sea precaria—, las transformaciones socioeconómicas son tan profundas que, en cierto modo, se hace hasta difícil medirlas.

En mayor o menor medida, es posible encontrar parientes que regresan en prácticamente todas las familias extendidas del pueblo. En algunas familias, los datos sobre retornos son sorprendentes. Me centraré en una familia extendida a modo ejemplo. Tres generaciones se vieron muy afectadas por los despojos, con sus miembros sin rumbo fijo, deambulando entre granjas y ciudades, y trabajando incluso en situaciones similares a la esclavitud. En 2004, antes del inicio de la recuperación territorial, 15 individuos de esta familia vivían en el pueblo, agrupados en torno a un pariente que mantenía una pequeña parcela. En 2019, 72 miembros de la familia extendida vivían repartidos en cinco retomadas y una pequeña propiedad. En los últimos años, incluso algunas familias nucleares que aparentemente habían consolidado su permanencia en la ciudad regresaron, socavando fuertemente la afirmación de “trayectorias sin retorno8.

Tenencia de la tierra en Serra do Padeiro en 2019. A partir de 2013, el proceso de recuperación territorial se intensificó y la comunidad indígena recuperó el acceso a nuevas porciones de tierra (zonas marrones). Hoy en día, están en posesión de aproximadamente el 70% de su territorio. Fuente: Alarcon (2022, p. 121).

En respuesta a la movilización de Tupinambá, diversos actores, principalmente de las élites locales y regionales, han engendrado un conjunto de estrategias que buscan detener el proceso de demarcación y revertir la recuperación territorial, recurriendo con frecuencia a la violencia abierta. Los campesinos y otros sujetos han contratado pistoleros y creado grupos paramilitares, que han llevado a cabo emboscadas, represalias, asesinatos por encargo o sicariato y otros ataques. También han emprendido otras formas de acción, por ejemplo presentando un sinnúmero de acciones posesorias 9 y otras demandas, o presionando al poder ejecutivo mediante reuniones privadas con ministros y otros altos funcionarios. En 2013, una asociación que se opone a la demarcación emprendió acciones legales para intentar anular el reconocimiento oficial del territorio indígena10. En 2016, el Tribunal Superior de Justicia (STF) decidiría por unanimidad que el proceso de demarcación debía seguir adelante11. Cabe mencionar, sin embargo, que una medida cautelar anterior de uno de los jueces había congelado el proceso de demarcación durante casi seis meses12.

Otro aspecto de la judicialización del caso es la criminalización de los líderes indígenas. Numerosos individuos de Serra do Padeiro y otras aldeas han sido acusados —por allanamiento con intención de robo, asociación delictiva y otros cargos— y detenidos. Dos de los casos más emblemáticos que afectan a tupinambá de Serra do Padeiro son los siguientes: Cacique Babau (Rosivaldo Ferreira da Silva), que fue detenido cuatro veces, e incluso enviado a una prisión de máxima seguridad; y Glicéria Tupinambá (Glicéria Jesus da Silva), que fue detenida en 2010 con su bebé de dos meses, bajo un encarcelamiento que duró dos meses, duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos. Los especialistas en derecho han destacado que los encarcelamientos han sido ilegales13.En 2010, tanto Cacique Babau como Glicéria fueron puestos bajo medidas de protección establecidas en el marco de defensores de derechos humanos amenazados, debido a amenazas recurrentes. Dado el rápido avance de la recuperación territorial, los tupinambá se hicieron ampliamente conocidos —para algunos, como paradigma de un proceso social peligroso que debería ser desmantelado por todos los medios. Las opiniones negativas sobre el proceso de retomada son expuestas no sólo por quienes se ven directamente impactados, sino también por sectores conservadores más amplios, parte de las élites económicas tradicionales o emergentes. Por otro lado, esta forma de acción ha sido aclamada por el movimiento indígena y los actores progresistas en general como medio legítimo y eficaz para revertir la expropiación, remontándose al menos a finales de la década de 1970, con la participación activa de pueblos indígenas de todo el país.

Para cerrar este breve panorama general, es importante destacar que la recuperación territorial es un proceso dinámico, dentro del cual las estrategias de movilización se transforman a diario, informadas por razones tanto profundas como coyunturales. La creatividad y la innovación del movimiento indígena se construyen sobre un repertorio de acción colectiva elaborado a lo largo de siglos y conectado a las luchas de quilombolas, campesinos y otros sujetos sociales en un país donde nunca se ha producido una reforma agraria en profundidad14. En diferentes escenarios, los pueblos indígenas han desarrollado estrategias intrincadas, y a menudo exitosas, para luchar por sus medios de vida, con especial énfasis en sus derechos territoriales, entendidos como fundacionales. Desafiando las interpretaciones a favor de las políticas estatales para los pueblos indígenas en el Brasil republicano —en particular, las visiones romantizadas sobre el Servicio de Protección del Indio (SPI), fundado en 1910 y sustituido por la Fundación Nacional del Indio (Funai) en 196715—, existe una percepción creciente del papel clave desempeñado por los pueblos indígenas, a menudo a través de la acción directa, en la reivindicación de sus derechos territoriales.

Referencias

Acosta, Alberto. 2013. El Buen Vivir: Sumak Kawsay, Una Oportunidad Para Imaginar Otro Mundo. Vilassar de Dalt: Icaria Editorial.

Alarcón, Daniela F. 2017. “Doze Anos de Luta pela Demarcação da TI Tupinambá de Olivença”. En Povos Indígenas no Brasil: 2011-2016, editado por Beto Ricardo y Fanny Ricardo, 713-717. São Paulo: Instituto Socioambiental.

Alarcon, Daniela F. 2019. O Retorno da Terra: As Retomadas na Aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro, Sul da Bahía. São Paulo: Editora Elefante. Alarcon, Daniela F. 2022. O Retorno dos Parentes: Mobilização e Recuperação Territorial entre os Tupinambá da Serra do Padeiro, Sul da Bahia. Rio de Janeiro: E-Papers/ Laced.

Almeida, Alfredo W. B. 2008. Terras de Quilombos, Terras Indígenas, “Babaçuais Livres”, “Castanhais do Povo”, Faxinais e Fundos de Pastos: Terras Tradicionalmente Ocupadas. Manaus: PGSCA-UFAM.

Bezerra, André A. S. “Consenso e Força Perante a Mobilização Tupinambá: O Discurso do Poder dos Meios de Comunicação e do Judiciário.” Tesis de doctorado, Universidade de São Paulo, 2017.

Brasil. Comisión Nacional de la Verdad. 2014. “Violações de Direitos Humanos dos Povos Indígenas”. En Relatório, v. II - Textos Temáticos, 204-262. Brasília: CNV, 2014.

Brasil. Procuradoria-Geral da República. 2016. “STJ mantiene proceso de demarcación de la tierra indígena Tupinambá, en Bahía”. MPF - Notícias. 15 de septiembre de 2016. http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/stj-mantem-processo-de-demarcacao-da-terra-indi gena-tupinamba-na-bahia.

Comerford, John Cunha.1999. Fazendo a Luta: Sociabilidade, Falas e Rituais na Construção de Organizações Camponesas. Río de Janeiro: Relume Dumará/ Núcleo de Antropología de la Política, UFRJ.

Mura, Fabio. “À Procura do ‘Bom Viver:’ Território, Tradição de Conhecimento e Ecologia Doméstica entre os Kaiowa”. Tesis de doctorado, Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.

Pacheco de Oliveira, João. 2018. “Luchando por tierras y reformulando la cultura”. Vibrante - Antropología Virtual Brasileña 15(2): 1-21.

Schavelzon, Salvador. 2015. Plurinacionalidad y Vivir Bien/Buen Vivir: Dos Conceptos Leídos Desde Bolivia y Ecuador Post-constituyentes. Quito: Abya Yala.

Sigaud, Lygia. 2005. “As Condições de Possibilidade das Ocupações de Terra”. Tempo Social 17(1): 255-280.

Souza Lima, Antonio Carlos de 1995. Um Grande Cerco de Paz: Poder Tutelar, Indianidade e Formação do Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes.

Vega, Ailén et al. 2022. “Those Who Live Like Us: Autodemarcations and the Co-becoming of Indigenous and Beiradeiros on the Upper Tapajós River, Brazilian Amazonia.” Geoforum 129: 39–48.

Para una revisión detallada de la literatura y un debate más aplio sobre las implicaciones de las plantaciones de cacao etre los tupinambá, véase Daniela F. Alarcon, *O Retorno da Terra: As Retomadas na Aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro, Sul da Bahia *(São Paulo: Editora Elefante, 2019) and Daniela F. Alarcon, O Retorno dos Parentes: Mobilização e Recuperação Territorial entre os Tupinambá da Serra do Padeiro, Sul da Bahia (Rio de Janeiro: E-Papers/Laced, 2022). ↩︎

La violación sistemática de los plazos determinados para el procedimiento llevó a la Fiscalía a presentar una serie de acciones civiles contra el Estado. ↩︎

El territorio indígena se extiende por partes de las ciudades de Buerarema, Ilhéus, São José da Vitória y Una. ↩︎

Según la Secretaría Especial de Salud Indígena del Ministerio de Salud, la población indígena del Territorio Indígena Tupinambá de Olivença en 2019 era de 5.038 personas. ↩︎

En los Guarani y Kaiowa, véase Fabio Mura, “À Procura do ‘Bom Viver:’ Território, Tradição de Conhecimento e Ecologia Doméstica entre os Kaiowa” (Ph.D diss., Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006). ↩︎

Véase Salvador Schavelzon, Plurinacionalidad y Vivir Bien/Buen Vivir: Dos Conceptos Leídos Desde Bolivia y Ecuador Post-constituyentes (Quito: Abya Yala, 2015) y Alberto Acosta, El Buen Vivir: Sumak Kawsay, Una Oportunidad Para Imaginar Otro Mundo (Vilassar de Dalt: Icaria Editorial, 2013). ↩︎

João Pacheco de Oliveira, “Fighting for Lands and Reframing the Culture,” Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology 15, no. 2 (2018): 1–21. ↩︎

Durante mucho tiempo, las perspectivas dominantes sobre la urbanización y la migración dentro de las ciencias sociales han asumido que, una vez que los individuos y los grupos abandonan las zonas rurales, no hay retorno. En otras palabras, la “transformación” de campesinos en trabajadores urbanos o la “desindigenización” de los pueblos indígenas contactados serían procesos “naturales” e irreversibles. Sin embargo, un análisis cuidadoso del caso de Tupinambá y de otros contextos diversos revela los defectos de estas perspectivas. ↩︎

Las acciones posesorias comprenden diferentes tipos de procesos legales a través de los cuales los titulares de tierras tratan de impedir (interditos proibitórios) o revertir (reintegrações de posse) invasiones de tierras. ↩︎

Caso 041083486.2013.3.00.0000 (Mandado de segurança). ↩︎

Brasil, Procuradoria-Geral da República, “STJ Mantém Processo de Demarcação da Terra Indígena Tupinambá, na Bahia,” MPF – Notícias, September 15, 2016. ↩︎

Daniela F. Alarcon, “Doze Anos de Luta pela Demarcação da TI Tupinambá de Olivença,” in Povos Indígenas no Brasil: 2011–2016, ed. Beto Ricardo, and Fanny Ricardo (São Paulo: Instituto Socioambiental, 2017), pp. 713–717. ↩︎

Véase, por ejemplo, André A. S. Bezerra, “Consenso e Força Perante a Mobilização Tupinambá: O Discurso do Poder dos Meios de Comunicação e do Judiciário” (Ph.D diss., Universidade de São Paulo, 2017). ↩︎

Véase João Pacheco de Oliveira, “Fighting for Lands and Reframing the Culture,” Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology 15, no. 2 (2018): 1–21, Ailén Veja et al., “Those Who Live Like Us: Autodemarcations and the Co-becoming of Indigenous and Beiradeiros on the Upper Tapajós River, Brazilian Amazonia,” Geoforum 129 (2022): 39–48, Alfredo W. B. Almeida, Terras de Quilombos, Terras Indígenas, “Babaçuais Livres,” “Castanhais do Povo,” Faxinais e Fundos de Pastos: Terras Tradicionalmente Ocupadas (Manaus: PGSCA–UFAM, 2008), John C. Comerford, Fazendo a Luta: Sociabilidade, Falas e Rituais na Construção de Organizações Camponesas (Rio de Janeiro: Relume Dumará/Núcleo de Antropologia da Política, UFRJ, 1999) y Lygia Sigaud, “As Condições de Possibilidade das Ocupações de Terra,” Tempo Social 17, no. 1 (2005): 255–280. ↩︎

Denominado primeramente Servicio de Protección al Indio y Localización del Trabajador Nacional (SPILTN) y rebautizado en 1918, fue el primer organismo dedicado a las políticas para los pueblos indígenas creado tras la proclamación de la República. En 1967, fue desmantelado tras una investigación oficial que documentó la corrupción generalizada y las graves violaciones de los derechos indígenas cometidas por varios empleados del organismo, en todos los niveles jerárquicos. Véanse, entre otros, Souza Lima (1995) y el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, que investigó las violaciones de los derechos humanos entre 1946 y 1988 (Brasil, Comissão Nacional da Verdade, 2014). ↩︎