Resumen

Cada generación que busca un sentido compartido de la colombianidad debe contar con documentos históricos que, para muchos, implican terror, desfiguración y la negación de la propia existencia como ser humano. Los archivos que hablan de la historia nacional son también archivos de la violencia corporal. Como parte de la comprensión de las Desposesiones en las Américas, el análisis que sigue incluye una Escritura de Venta, de 1736, que ejemplifica este tipo de documentos. Este ensayo se centra en lo que una nueva generación puede captar al examinar las huellas materiales de la esclavitud. En el presente, podemos plantearnos el reto de reimaginar el dolor físico y psíquico infligido por unos seres humanos a otros.

Las personas del presente que emprenden esa reimaginación no tienen por qué sentirse solas en ese esfuerzo. Se compraron y vendieron seres humanos en lugares que ahora llamamos hogar: Nueva York, Galveston, Guanajuato, Kingston, Cartagena, Lima, Bahía, Buenos Aires… y en todas partes. Pero en todas las Américas hay ejemplos de personas creativas que han examinado el dolor documentado por los archivos de la esclavitud transatlántica, lo han asumido y lo han utilizado en la lucha por cambiar la comprensión que el mundo tiene de nuestro pasado colectivo y de nuestro presente.

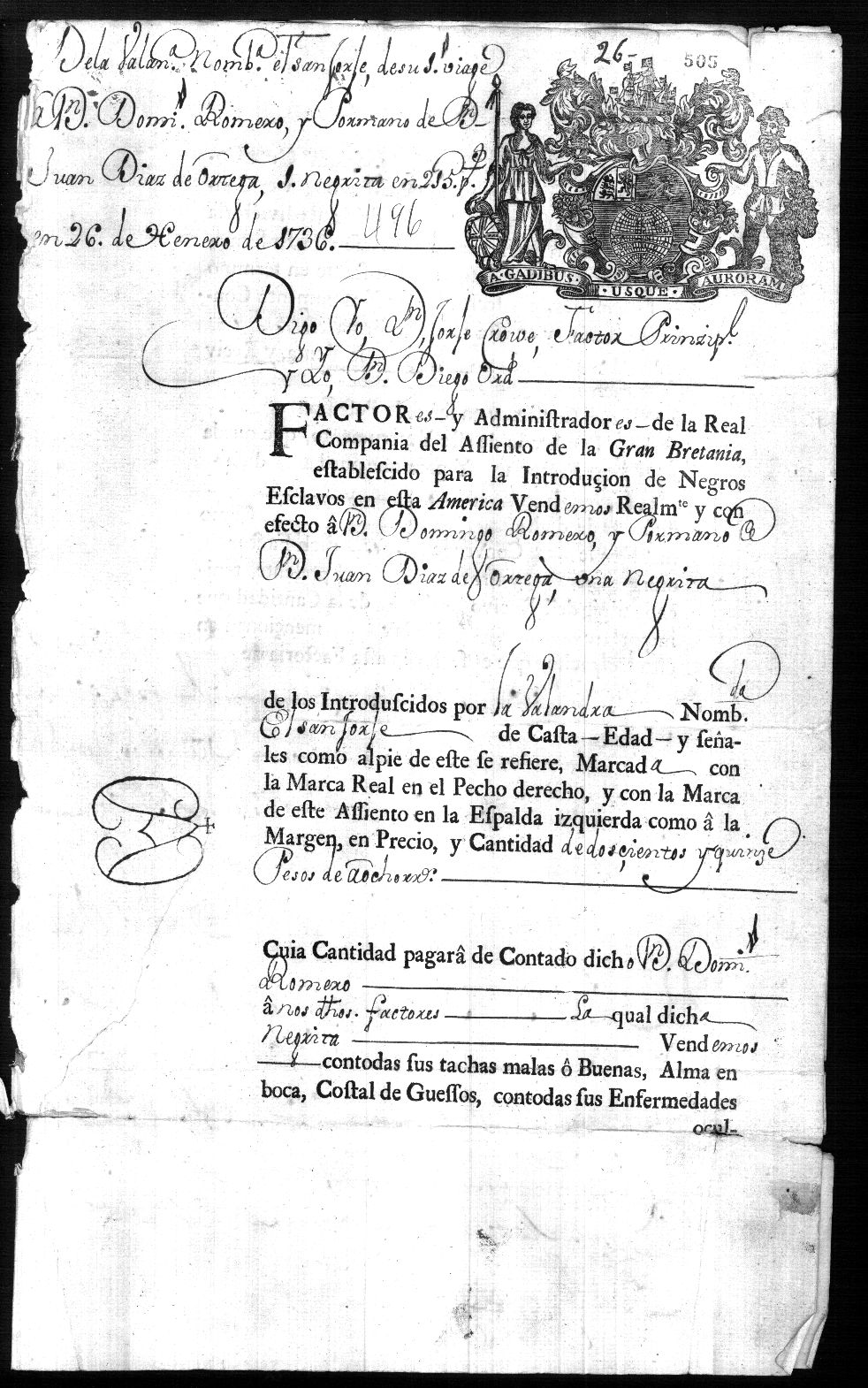

El documento transcrito aquí provoca horror por su presentación banal e insensible del hecho de que, en Cartagena en 1736, una niña de trece años cuya piel había sido quemada con hierros de marcar fue vendida por un capitán de barco. Se registran la forma y el significado de las marcas, pero no su nombre. Se trata de una persona que había sobrevivido al Paso Medio y que luego sobrevivió a ser llevada a la fuerza a Bogotá, según parece, ya que la factura de venta se presentó junto con otras de Cundinamarca. Pero es poco probable que los historiadores sepan mucho más de ella.

Sabemos que se la representa como de etnia “mondongo”. ¿Acabó encontrando a gente que hablaba su lengua materna o recordaba la tierra que había conocido antes de ser secuestrada? ¿Les contó a sus hijos las diferentes partes de su vida y encontró formas de recrear su personalidad? Algunas personas en su situación sí lo hicieron. Los estudiosos que trabajan con casos legales de los siglos XVIIth y XVIIIth han encontrado a muchas mujeres y hombres esclavizados que reclamaron su libertad. Quienes leen los registros notariales ven a personas que compraron su salida de la esclavitud. Del mismo modo, las investigaciones basadas en la historia de la música, el arte y otras prácticas culturales demuestran que las personas esclavizadas nacidas en África rehicieron el mundo cultural de las Américas tan profundamente que no se puede negar su plena humanidad. Sin embargo, a pesar de esa historia de resiliencia, el dolor traumático permanece.

Para los lectores que no hayan examinado detenidamente los documentos de compraventa que documentan la esclavitud, puede ser valioso hacer una pausa antes de emprender la lectura del traslado de esta niña, supuestamente como “propiedad”. Merece la pena recordar que ella es una de entre aproximadamente 12 millones de personas de las que los historiadores tienen documentos que prueban que fueron capturadas, transportadas a la fuerza dentro de regiones africanas reclamadas por diferentes actores políticos, coaccionadas violentamente a bordo de barcos y vendidas en América. También vale la pena recordar que, por dolorosa que sea esta historia, una larga tradición de trabajo intelectual y artístico deja claro que prestar atención al dolor de los esclavizados en el pasado puede formar parte del avance hacia un proceso colectivo de transformación social, cultural y política en el presente.

Muchos de los que han realizado esta labor intelectual y artística son conocidos, otros no tanto. Cualquier intento de reconocimiento tendría que incluir a músicos como Paul Robeson, Bob Marley, Gilberto Gil, Tite Curet Alonso, Susana Baca; poetas y escritores como Candelario Obeso, Nancy Morejón, Joaquim Machado de Assis, Langston Hughes; y artistas visuales como Kara Walker, Dalton Paula, Diógenes Ballester. La lista incluye también a productores culturales de Brasil, Cuba, Jamaica, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos, y podría ampliarse mucho más e incluir más tradiciones nacionales. En Colombia también abundan los ejemplos de artistas, coreógrafos, comisarios, escritores e historiadores negros que exponen el dolor ante su público como forma de impulsar una conversación más profunda sobre el racismo en el presente de la nación.

En cuanto a la factura de compraventa, no se trata sólo de leerla, sino también de examinar detenidamente cada una de sus partes. Elaborado en 1736 como “instrumento” para facilitar las ventas, estaba preimpreso, con espacios en blanco para que los implicados en la práctica totalmente “legal” de la compraventa de seres humanos pudieran rellenar sus propios nombres y, a veces, también los nombres de las personas esclavizadas. Cabe destacar que las palabras impresas están cuidadosamente truncadas para que las terminaciones sean correctas en género y número, y que se añadían líneas en blanco adicionales donde el vendedor podía escribir datos identificativos de varias personas. El dolor físico y emocional emana de la página.

“Factura de Venta“, 1736. En Caja Negros y Esclavos Cundinamarca, Tomo 8, Folio 505R, Archivo General de la Nación, Bogotá, Colombia.

Tenga en cuenta que la transcripción que figura a continuación conserva los saltos de línea del original y utiliza las convenciones un tanto arbitrarias de cursiva para indicar escritura y negrita con subrayado para indicar preimpresión. Los acentos y la ortografía están algo modernizados. Obsérvese también que Ana María Gómez López ha traducido el texto para que se parezca más a una factura de venta en inglés de la misma época y menos a una traducción literal; tampoco se ha hecho línea por línea.

De la Valan[dra] nomb[rada] el san Jorge, desu 1[er] . Viaje Factor es y Administrador es de la Real Compañía del Asiento de la Gran Bretania,

efecto â Dn. Domingo Romero, y Pormano de Don Juan Díaz de Ortega, una negrita de los Introducidos por La Valandra Nomb. [rada] El San Jorge de Casta-Edad-y seña- les como al pie de este se refiere, Marcad a con â nos, [dichos] factores_________ La qual dich a Negrita_______________ Vend emos ______ con todas sus tachas malas ô Buenas, Alma en —--------------------------------------------------------------- ocultas, y Manifiestas, Ezept amos solamente Gota Co- del Esclavo, ô Esclavos que tuviese esta Enferme- dad, seha de hazer notoria y Constante en término de Dos messes de la fecha de este Ynstrumento Con- forme al uso, y en esta referida forma Yo, Don Dom. Romero______ acepto la Venta, y Recibo La dich a negrita___________________________ y para que Conste, y en señal de Posessión he firmado Duplicado de este Ynstrumento, que queda en la Real Factoría. Y para que pued a dich o otorg amos y firm amos ____ el presente, teni- endo alpie de'l Recibo del Factor__ de la Cantidad que importare la__ Esclav a mencionada en este Despacho, que es fecho en esta Factoría de Cartagena de Yndias en veinte y seis de Henero de mill setezientos y treinta y seis siendo Jorge Crowe Diego Ord Reze[vido] de Don Domingo Romero y Pormano de Don Juan Díaz de Ortega los doscientos y quinze [pesos] de la negrita, contenida en este despacho, y Para que conste lo firmé en 26 de Hen[ero] de 1736. Jorge Crowe |

El 26 de enero de 1736, Yo, Jorge Crove, Factor Principal, y Don Dom. R, Factores y Administradores de la Real Compañía del Asiento de la Gran Bretaña, establecida para introducir Esclavos Negros en esta América, Vendo Legalmente y con efecto inmediato a Don Domingo Romero, de mano de Don Juan Díaz de Ortega, una niña negra Traída por el navío llamado San Jorge, de Casta ____, Edad ____, y marcas referidas abajo: Llevando la Marca Real en el pecho derecho y la Marca de este Asiento en el lado izquierdo de la espalda, como se ve al Margen; por el precio y cantidad de doscientos quince pesos de a ocho reales. Dicha suma será pagada íntegramente por el susodicho Don Domingo Romero, a nosotros, los arriba mencionados factores ____, que vendemos la susodicha negra con todas sus cualidades, malas o buenas, Alma en la boca, Bolsa de huesos; con todas sus Enfermedades, ocultas y Manifiestas, con la sola excepción de Gota Coral, o por otro nombre enfermedad del corazón. Para hacer válida la Garantía de Esclavos que padezcan esta enfermedad, es Condición que se notifique y documente oficialmente en el plazo de dos meses a partir de la fecha acordada en este instrumento, y es en esta forma que yo, Don Domingo Romero, acepto la venta, y recibo la citada niña negra, y en prueba y confirmación de esta posesión he firmado un duplicado de este instrumento, que quedará en la Real Factoría. Y para que el dicho don Domingo Romero disponga como mejor le parezca de la dicha niña negra, los dichos factores concedemos y firmamos este documento, habiendo recibido el Factor el importe de la importación de la esclava aquí mencionada, tenida en esta Factoría de Cartagena de Indias a 26 de enero de 1736, siendo la niña negra incluida en esta escritura de venta, de casta Mondongo, de trece años de edad, con tres incisiones paralelas a lo largo de la piel del vientre, [Firmado] Jorge Crove Diego Ord Recibí de don Domingo Romero y de mano de don Juan Díaz de Ortega doscientos y quince pesos por la negrita, y he firmado en confirmación de ello a 26 de enero de 1736. [Firmado] Jorge Crove *Traducción de Ana María Gómez López |

Gracias a documentos como este, el historiador profesional Sergio Mosquera, nacido en Istmina y fundador del Centro de Documentación y Materialidades Afrodiaspóricas de la Memoria Muntú Bantú en Quibdó, pidió a los herreros locales que recrearan un juego de hierros de marcar, junto con una maqueta de brasero. Cuando lleva a grupos escolares, pasantes universitarios y otras personas por el espacio, señala los carbones que ha incluido en la instalación desde que la concibió en 2015. El propósito de Mosquera es que los visitantes reflexionen sobre el trauma físico que las personas esclavizadas se vieron obligadas a soportar, además de su dolor psíquico.

Los artistas contemporáneos colombianos que trabajan con medios muy diversos llevan a cabo una práctica similar. Hace 20 años, Liliana Angulo, fotógrafa y artista de performance que ahora (en 2024) es directora del Museo Nacional de Colombia, produjo una amplia gama de autorretratos de diferentes tipos que comentaban explícitamente el racismo en el país desde diferentes posiciones temporales. Entre ellos, una fotografía en color en la que aparecía con un grillete de hierro alrededor del cuello, exigiendo a los colombianos que reconocieran un pasado colectivo basado en la esclavitud africana. Más recientemente, el artista caleño Fabio Melecio Palacios realizó una serie de esculturas murales en forma de marcas sobredimensionadas, haciendo referencia directa a documentos de archivo y a su propia visita a la isla de Goreé, en Senegal. Al recrear las formas quemadas en la piel de los esclavos, Melecio utilizó hojas de afeitar desechadas para vincular el pasado y el presente. Quería que los espectadores y visitantes de la galería se dieran cuenta de que seguían siendo formas que evocaban heridas, sangre y dolor: Acérquense a ellas por su cuenta y riesgo, advierte su obra.

El documento original se encuentra en el Fondo “Negros y Esclavos” del Archivo Nacional de Colombia, subfondo de Cundinamarca, como se ha indicado anteriormente. Se trata de un lugar al que acuden los estudiosos colombianos cuando se enfrentan a lo que un pasado marcado por la esclavitud significa en cada nueva generación. De hecho, esta misma factura de venta, junto con otras, aparece en un ensayo incluido en un libro seminal en este campo titulado “Demando mi libertad: Las mujeres negras y sus estrategias de resistencia en Nueva Granada, Venezuela y Cuba”. Una de las coeditoras es Aurora Vergara Figueroa, que ahora (en 2024) ocupa el cargo de Ministra de Educación de Colombia. Ahora, en las primeras décadas del siglo 21st es más cierto que nunca que ninguno de nosotros necesita enfrentarse solo a los archivos.

Más información:

Bosa, Bastien, Diana Angulo, Ingrid Frederick y María Clara Quiroz. Solo cicatrices: Carimbas de la trata transatlántica. Universidad del Rosario, 2023.

Farnsworth-Alvear, Ann, Marco Palacios y Ana María Gómez López, eds. The Colombia Reader: History, Culture, Politics. Durham: Duke University Press, 2016.

Fernando Gómez Echeverrí. “La exposición de Fabio Melecio Palacios en Espacio El Dorado trae al presente un pasado infame”, El Tiempo, 30 de junio de 2023, https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/fabio-melecio-palacios-la-historia-de-un-hombre-carimbado-782418.

Gómez, Pablo F. “Pieza de Indias”, en New World Objects of Knowledge: A Cabinet of Curiosities, editado por Mark Thurner y Juan Pimentel. University of London Press, 2021*.*

Hartman, Saidiya. " Venus in Two Acts “. Small Axe 12, no. 2: (2008): 1-14, doi: https://doi.org/10.1215/-12-2-1

Mosquera Mosquera, Sergio A. *La carimba: La carimba candente. La carimba sobre la piel.

*Serie Ma’mawu. Vol. 8. Universidad Tecnológica del Choco. 2003.

Peña Mejía, Adriana. “Negra menta: Por un reconocimiento a la mujer afrocolombiana”. Artelogie 9 (2016) https://doi.org/10.4000/artelogie.322

Reyes Castriela Esther Hernández. “Aproximaciones al Sistema de Sexo/Género en la Nueva Granada en los Siglos XVIII y XIX”, en Demando Mi Libertad: Mujeres Negras y Sus Estrategias de Resistencia en La Nueva Granada, Venezuela y Cuba, 1700-1800, editado por Aurora Vergara Figueroa y Carmen Luz Cosme Puntiel. Editorial Universidad Icesi, 2021.