Resumen

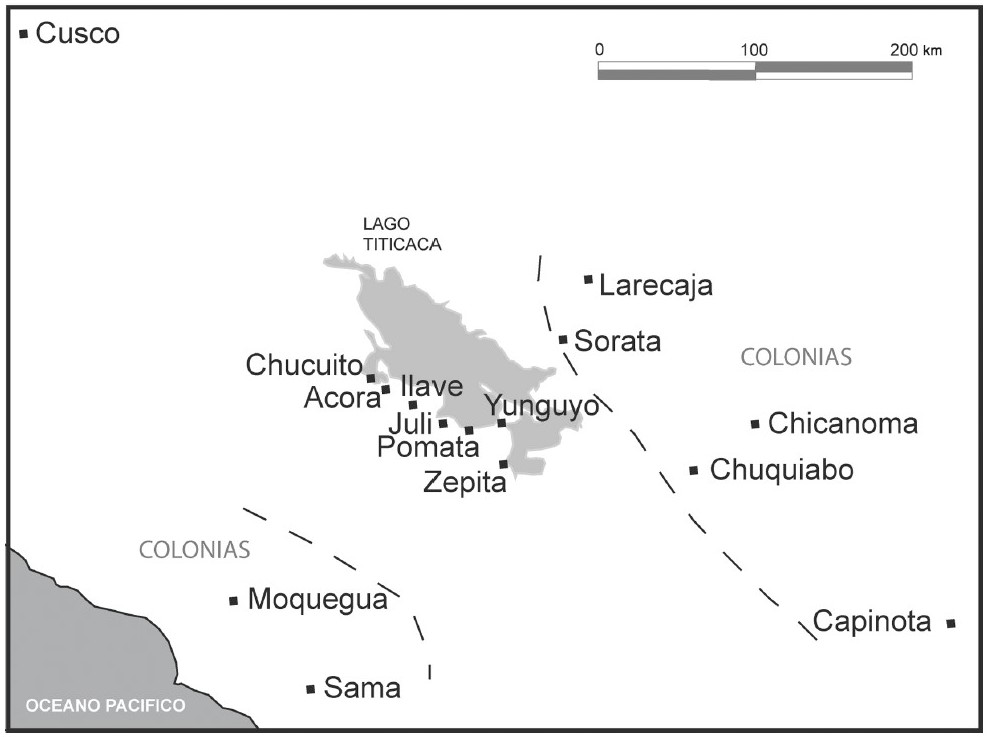

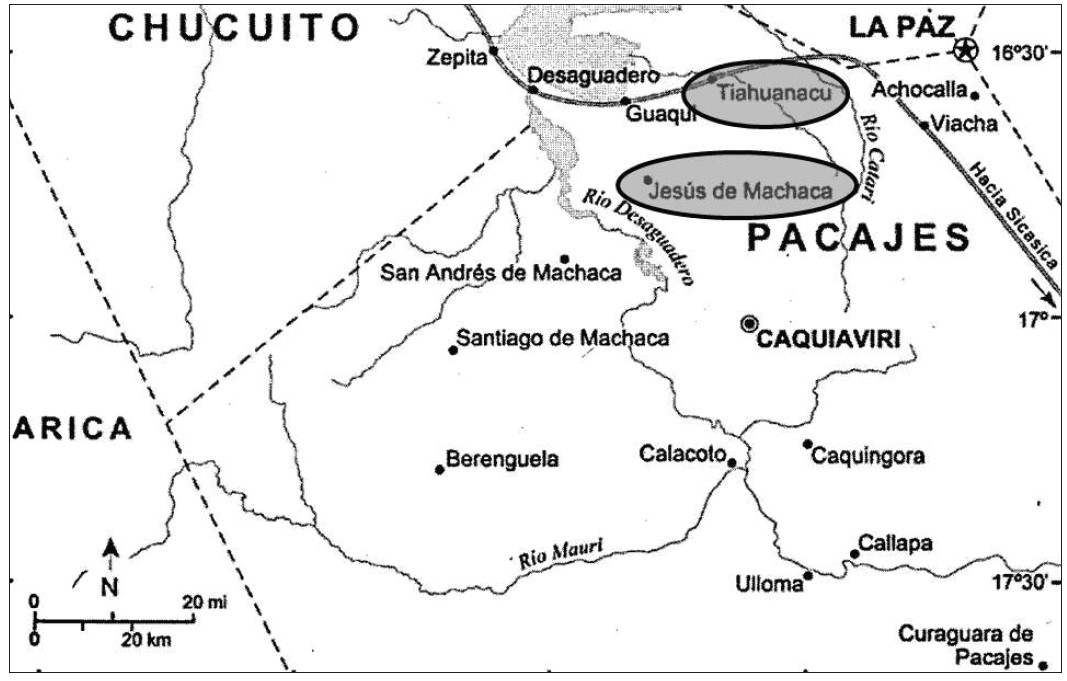

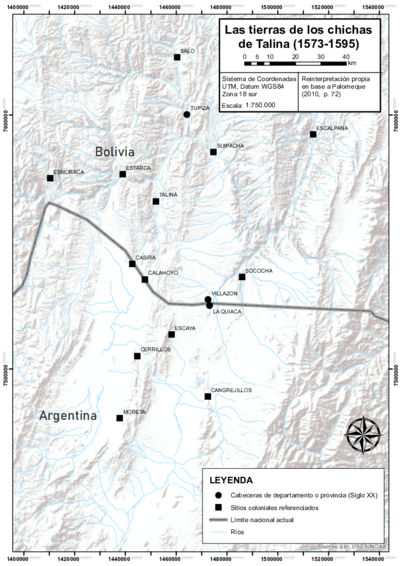

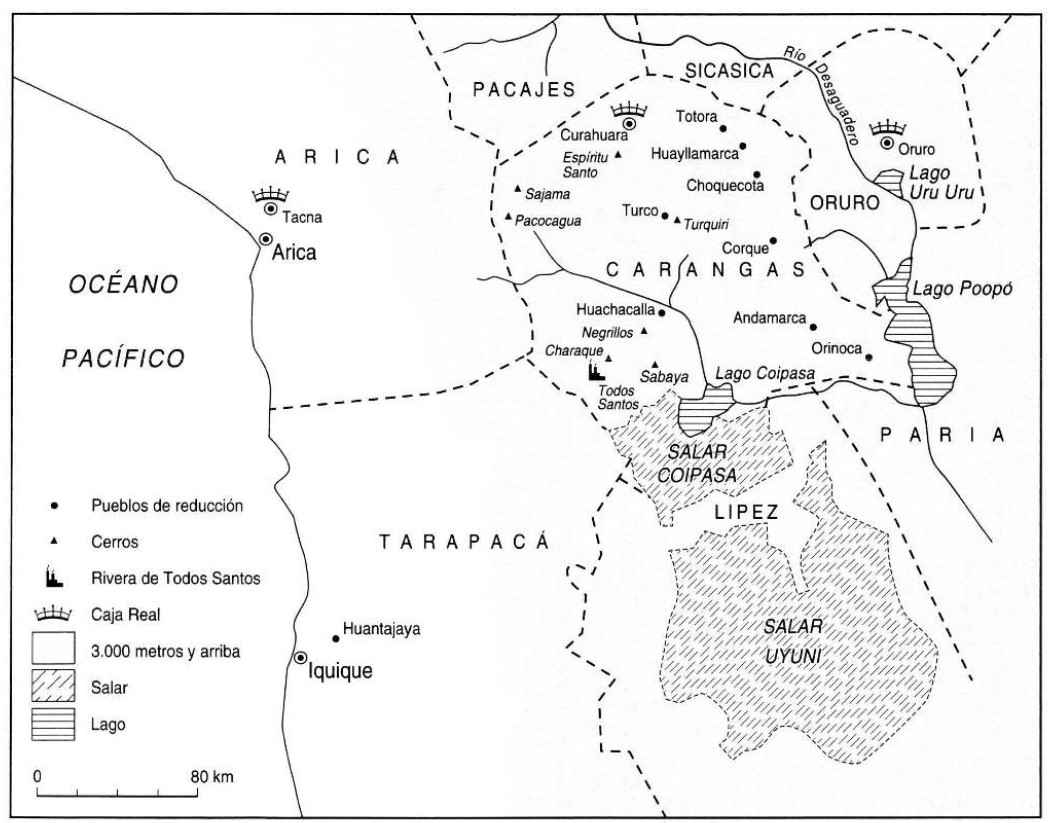

Este mapa muestra las fronteras aproximadas del territorio de la entidad política aymara de los karanqas (o carangas o karankas) en el siglo XIX.1 El territorio karanqas se ubicaba en el extremo occidental de la gran meseta andina, presentaba un territorio montañoso al norte y oeste, ondulado al este, y plano y arenoso en el centro y sur. Limitaba al norte con la provincia de Pacajes, al este con la provincia de Paria, al sur con la provincia de Lípez y al oeste con las provincias de Arica y Tarapacá.2 La zona había formado parte del Qullasuyu, el distrito sur del estado inca o Tawantinsuyu y fue el área en la que se habían asentado los núcleos de grandes y poderosos pueblos aymaras como los lupaqas, pakaxa, chichas, o suras, entre muchos otros, cuando llegaron los españoles a la región.

Aunque los karanqas han sido objeto de amplias investigaciones académicas, sigue siendo difícil establecer su origen, dado que sufrieron un importante éxodo y una fractura irreversible en su estructura socio-organizativa durante la colonia.3 Según documentos etnohistóricos, la formación de esta entidad política tuvo mucho que ver con el desarrollo de una tradición local que se inició en el período Formativo (Cultura de los tumuli o wankarani) y continuó hasta su consolidación antes de la llegada de los incas.4

Existen registros que han documentado el papel crucial que los karanqas jugaron durante la conquista inca del Qullasuyu, hasta llegar a ser un punto territorial estratégico, tanto que ninguna otra región del altiplano boliviano (excepto Copacabana, la Isla del Sol y la Isla de la Luna en el Lago Titicaca) tiene la cantidad y calidad de restos incas que se han encontrado en las numerosas investigaciones arqueológicas en Karanqas. De hecho, la alianza forjada entre el estado Inca y Karanqas tuvo gran importancia logística en la expansión del estado Tawantinsuyu hacia los valles de Cochabamba y el sur de la actual Bolivia.5 Es importante señalar que cuando los españoles llegaron a esta región del altiplano, se encontraron con un paisaje culturalmente complejo porque en Karanqas se hablaban múltiples lenguas. Aunque la mayoría de la población de esta unidad sociopolítica se comunicaba en aymara, se sabe que también había hablantes de pukina y uru; cerca de Oruro también se hablaba quechua.6

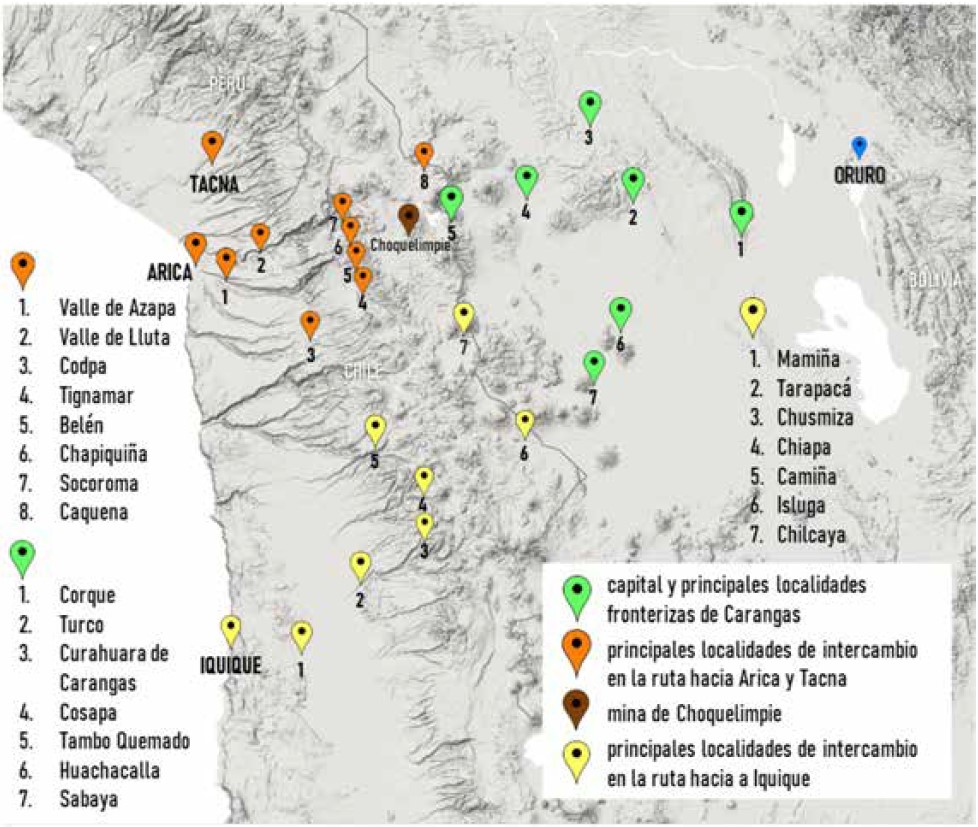

Al igual que otras unidades sociopolíticas aymaras, los karanqas tenían una división dualista del espacio en Urcusuyu (masculino) y Omasuyu (femenino), y su organización social se basaba en lazos de parentesco y redistribución social, con jerarquías de autoridades étnicas o señores que gobernaban el grupo. Aunque no se ilustra en este mapa, siguiendo el modelo de control vertical de nichos ecológicos SEÑORÍOS AYMARAS del QULLASUYU en el SIGLO XVI , el territorio principal de los karanqas se ubicaba en la parte centro occidental del altiplano, pero incluía “islas étnicas” en los valles al oeste y al este. Después de que Bolivia y Chile se establecieran como repúblicas independientes en el siglo XIX, el territorio se dividió entre las dos naciones. A pesar de esta división, las conexiones transfronterizas karanqas persistieron y siguen existiendo en la actualidad THE KARANQAS AYMARA POLITY - Instant shot of trans-border connections around 1900 (Google Earth adaptation) .

Este mapa no sólo proporciona una representación visual del territorio de los karanqas, sino que también ayuda a contextualizar la relación de la entidad política con el entorno natural que la rodeaba. Las características del territorio —principalmente por encima de los 3.600 metros, semidesértico, con suelos pobres y abundantes pasturas— han influido profundamente en la evolución de los karanqas, donde el pastoreo de camélidos y los cultivos resistentes al frío constituyeron su base económica. Al tratarse de una sociedad pastoril, las adaptaciones y la resistencia del sistema de gobierno de los karanqas al régimen colonial y a los tiempos modernos difieren de las de otros sistemas de gobierno aymaras de la región.7

Aunque sufrió cambios en el interior del territorio durante el régimen colonial, el territorio de los karanqas permaneció en su mayor parte intacto. Tras la independencia, la mayor parte del territorio altiplánico de los karanqas se convirtió en una gran provincia del departamento de Oruro. A lo largo del siglo XX, esta provincia se fue subdividiendo en provincias más pequeñas. En la actualidad, la región de los Karanqas está organizada en ocho provincias, formadas por municipios —anteriormente cantones— cuyos límites coinciden en gran medida con los de las 12 comunidades o markas o sus comunidades constituyentes, los ayllus. Es un territorio políticamente activo que ha logrado mantener en el tiempo varios aspectos de su estructura organizativa y cultural. Anualmente, el liderazgo del ayllu se le asigna a un matrimonio de la comunidad mediante un sistema de elección rotativa. Éstos son orientados por los líderes de la marka y los órganos de gobierno indígena regional. Estos últimos conforman el “Consejo Occidental de Ayllus de Jach’a Karangas” —jach’a significa “grande” en aymara— o COAJK y el “Consejo Autónomo Nativo de la Nación Nativa de Uru Chipaya” o CAOUC, a nivel nacional representada por la federación quechua-aymara-uru CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu), que aspira a la reintegración de los territorios indígenas ancestrales.8

REFERENCIAS:

Cottyn, Hanne. “Entre Comunidad Indígena y Estado Liberal: los ‘Vecinos’ de Carangas

( Siglos XIX-XX)”. Boletín Americanista 2, nº 65 (2012): 39-59.

Cottyn, H. “Global land commodification, national land reform and communal land tenure in Carangas (Bolivia), 19th -20th centuries”. Ponencia presentada en la conferencia de Historia Rural, Berna, 2013.

Cottyn, Hanne. “Carangas en Movimiento: Estado Liberal, Elites Provinciales y

Movilidad Transfronteriza Andina entre el Altiplano Boliviano y el Pacífico

(1860-1930).” Diálogo Andino 66 (diciembre de 2021): 261-272.

Gavira-Marquez, M. C. “Población Indígena, Minería y Sublevación en Carangas: La Caja

Real de Carangas y el Mineral de Huantajaya, 1750-1804”, Lima: Instituto Francés

de Estudios Andinos - CIHDE, 2008.

Michel, M. “El Señorío Prehispánico de Carangas”. Tesis del Diplomado Avanzado en Derecho de los Pueblos Indígenas. La Paz: Universidad de la Cordillera, 2000.

Montero Montero, R. Gil. “Migración y Minería en el Corregimiento de Carangas (actual Bolivia), Siglo XVII”. Anuario de Historia de América Latina 55 (2018): 190-217.

XIX-XX)”. Boletín Americanista 2, nº 65 (2012): 39-59.

Hanne Cottyn, “Entre Comunidad Indígena y Estado Liberal: los ‘Vecinos’ de Carangas (Siglos ↩︎

M. C. Gavira-Márquez, Población Indígena, Minería y Sublevación en Carangas: La Caja Real de Carangas y el Mineral de Huantajaya, 1750-1804 (Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos - CIHDE, 2008). ↩︎

R. Gil Montero Montero, “Migración y minería en el corregimiento de Carangas (actual Bolivia), siglo XVII”, Anuario de Historia de América Latina 55 (2018): 190-217. ↩︎

M. Michel, “El señorío prehispánico de Carangas”. (Tesis del Diploma Avanzado en Derecho de los Pueblos Indígenas, Universidad de la Cordillera, 2000), 19-20. ↩︎

Michel, “El señorío prehispánico de Carangas”, 85. ↩︎

Michel, “El Señorío Prehispánico de Carangas”, 16. ↩︎

Cottyn, Hanne. “Carangas en Movimiento: Estado Liberal, Elites Provinciales y Movilidad Transfronteriza Andina entre el Altiplano Boliviano y el Pacífico (1860-1930)”. Diálogo Andino 66 (diciembre de 2021): 261-272. ↩︎

Cottyn. “Global Land Commodification, National Land Reform and Communal Land Tenure in Carangas (Bolivia), 19th -20th Centuries”. Ponencia presentada en la conferencia de Historia Rural, Berna, 2013. ↩︎

![Idiáquez, E. (2000 [1894]). «Mapa Elemental de Bolivia». En: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, La Paz](https://dnet8ble6lm7w.cloudfront.net/maps/BOL/BOL0039.jpg)