Resumen

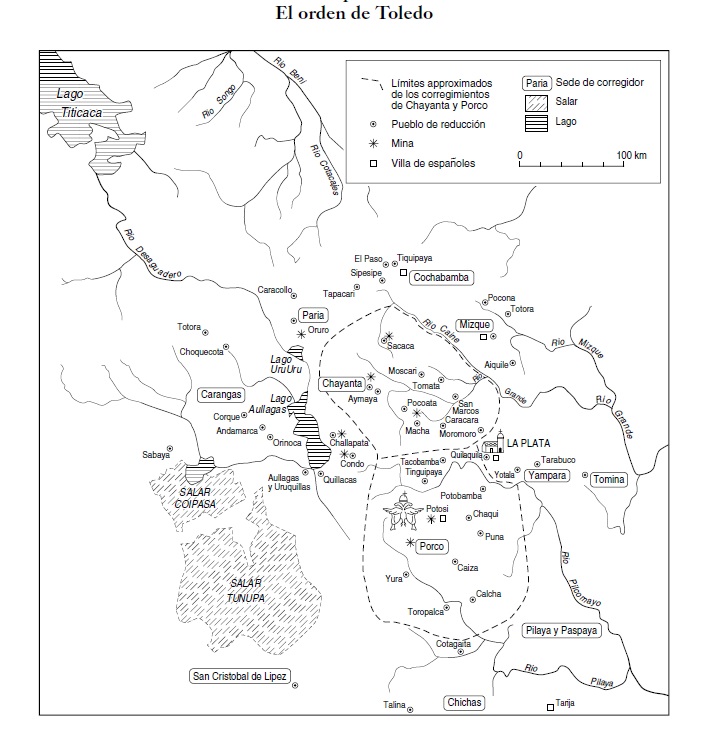

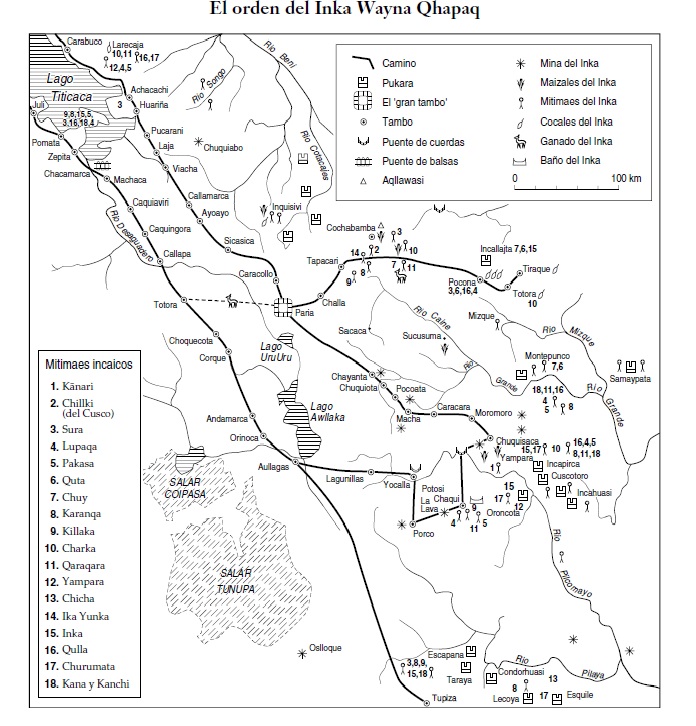

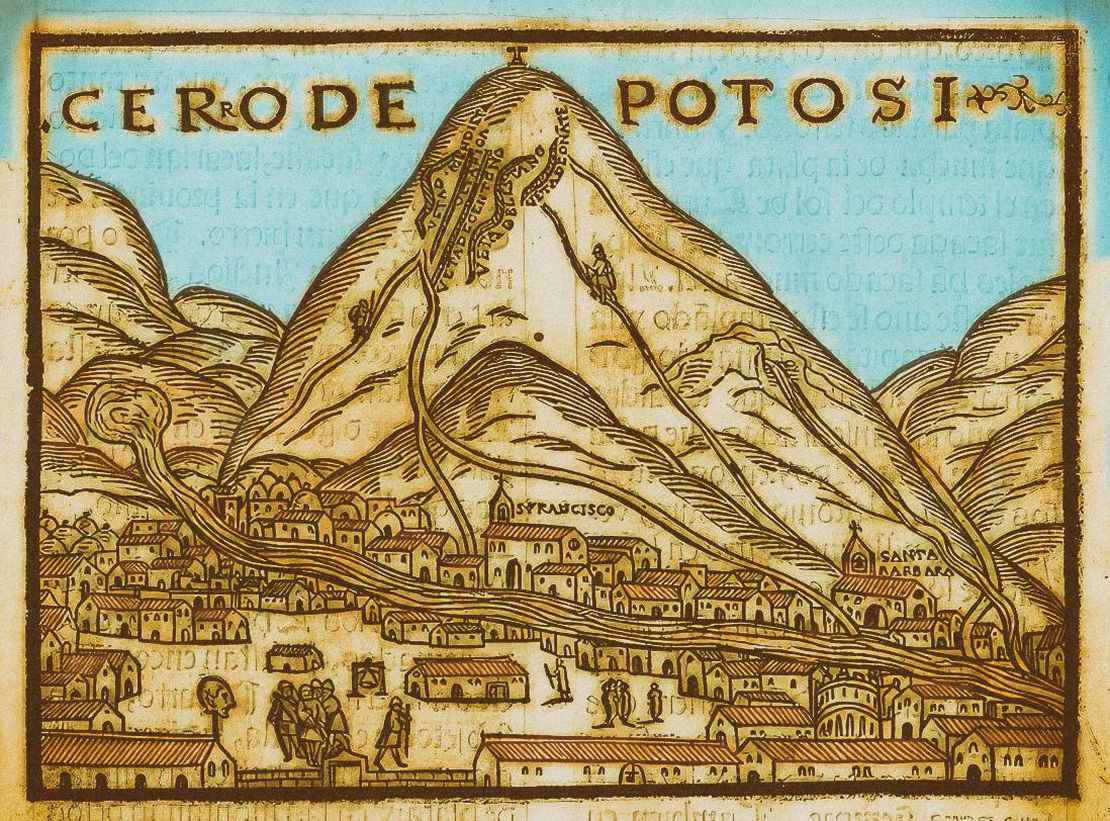

Las reformas del Virrey Toledo representaron una nueva reordenación de la región andina (1569-1581). Este mapa intenta mostrar la transformación del espacio político-administrativo generada por estas reformas en los nuevos corregimientos, y el desplazamiento de los centros administrativos desde Paria a Chuquisaca y desde Cochabamba a Potosí.1 Centrándose en el altiplano y los valles interandinos, más específicamente el área alrededor de las minas de Potosí, el mapa ilustra la organización y usos del espacio bajo el dominio español en el siglo XVI. En la época precolonial esta región formaba parte del Qullasuyu , el distrito sur del estado Inca o Tawantinsuyu. Durante el dominio colonial pasó a formar parte de la Audiencia de Charcas. A diferencia de la organización del espacio bajo el dominio inca ORGANIZACION ESPACIAL DEL QULLASUYU BAJO EL DOMINIO INCAICO , en la colonia, Potosí se convirtió en el centro de un espacio económico integrado, definiendo así la organización territorial, administrativa y económica de esta región.

La década de 1570 representó un importante punto de inflexión en las estrategias empleadas por la Corona española para gobernar tanto a los colonizadores españoles como a los colonizados andinos. Apremiado por las necesidades financieras, preocupado por el declive de las minas de plata de Potosí y por los signos evidentes de declive de la población nativa, el rey español ordenó al virrey Toledo (1569 –1581) que realizara una inspección o censo general, conocido como Visita General. A partir de ahí se buscó reajustar el tributo indígena, limitar el poder y los privilegios de los encomenderos y, sobre todo, revitalizar la producción de plata de Potosí.2 Las reformas de Toledo estaban diseñadas para fortalecer la presencia institucional de España en la región andina y consolidar al estado colonial como agente de los intereses metropolitanos y adjudicatario directo de los recursos nativos. Las reformas representaron el conjunto más importante de transformaciones que la corona española pudo implementar en el virreinato del Perú.3

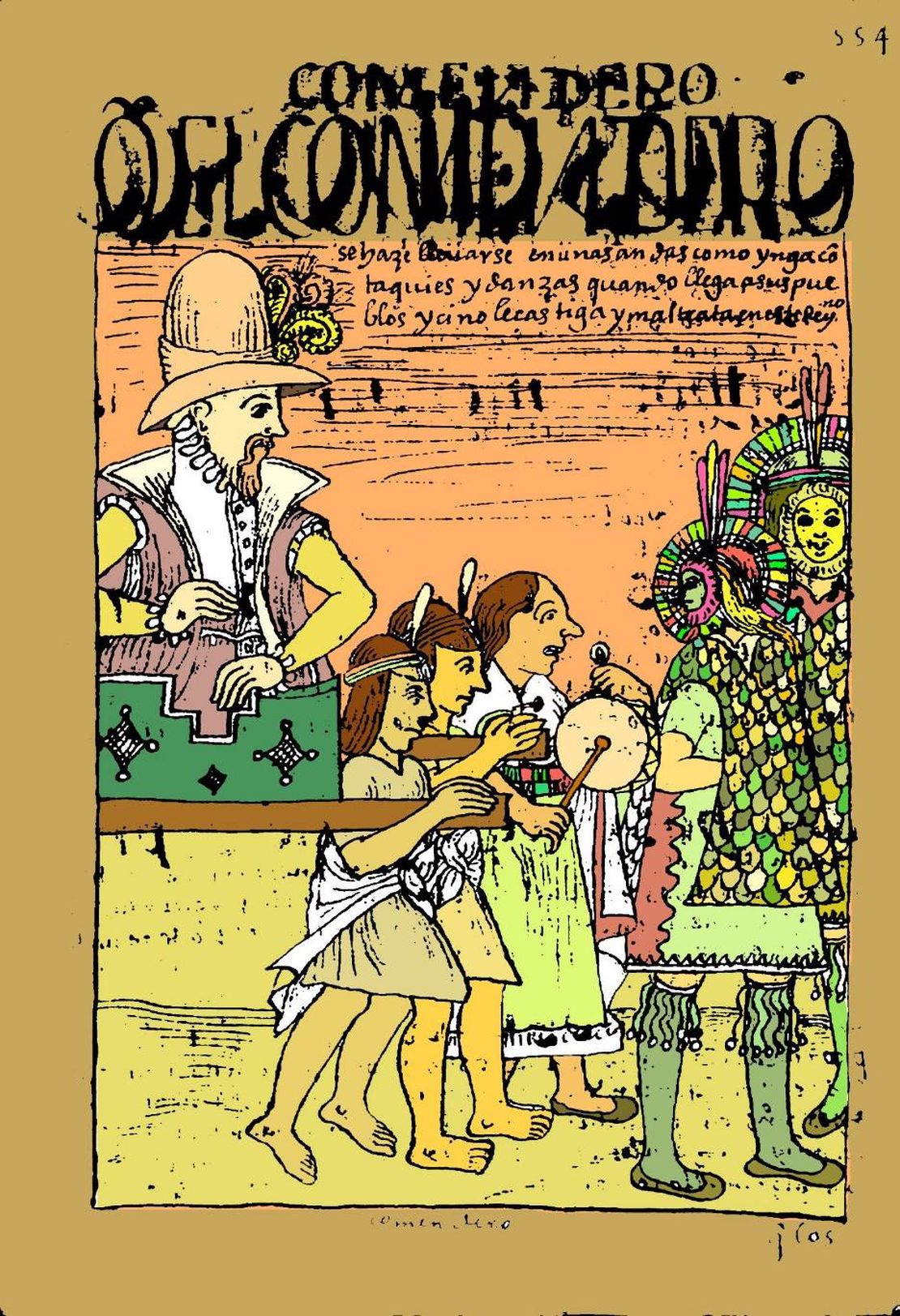

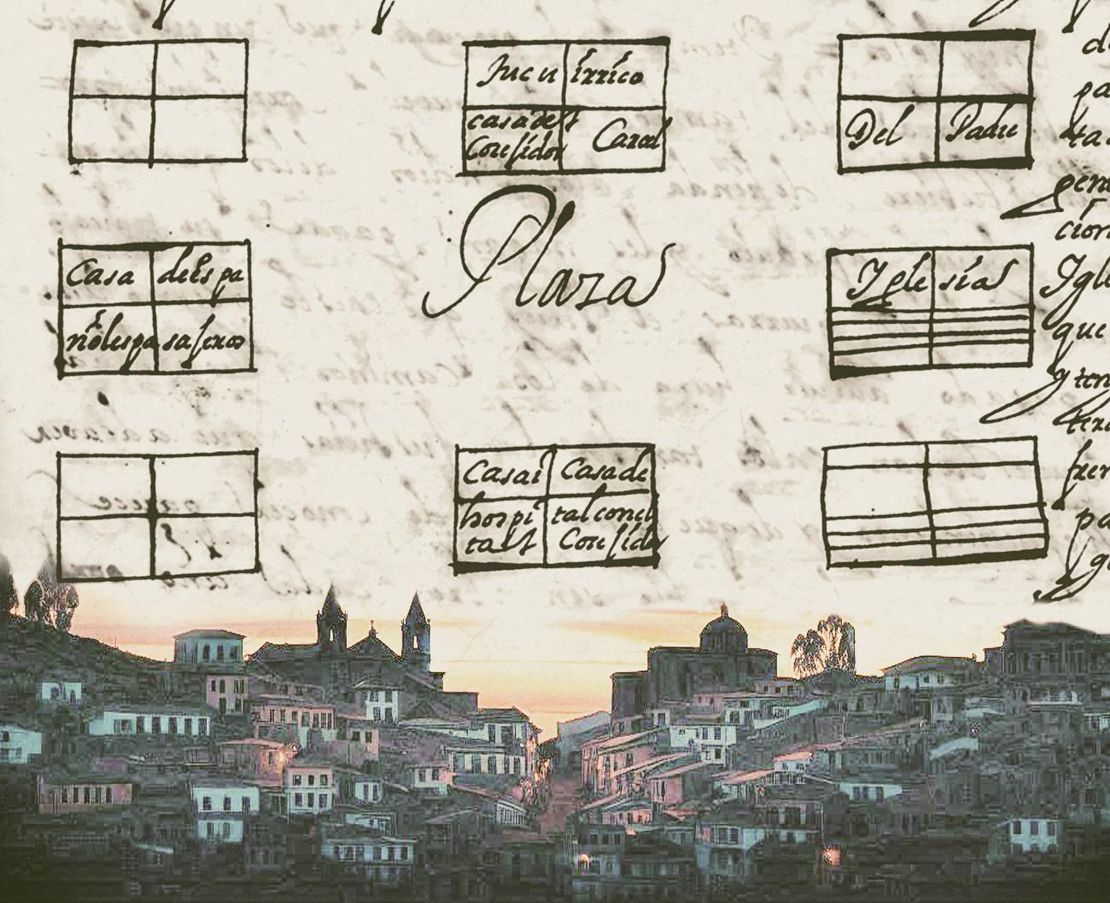

Las reformas toledanas institucionalizaron y reforzaron la organización político-administrativa del territorio del virreinato con fronteras mejor definidas, redujeron significativamente el tiempo de las concesiones de la encomienda e impusieron funcionarios estatales (corregidores) entre los encomenderos, condenando así a la encomienda a una desaparición gradual. Más importante aún, Toledo lanzó un ambicioso programa de reasentamiento masivo y forzoso de “indios” en “Pueblos Reales de Indios” fijos, también llamados Reducciones, que serían gobernados por autoridades étnicas y coloniales para administrar, evangelizar e imponer tributos de manera más eficiente. En estas Reducciones, las autoridades étnicas, denominados kurakas, se convirtieron en funcionarios pagados por el estado, encargados de recaudar tributos bajo la estrecha supervisión de corregidores, párrocos y otros funcionarios coloniales.

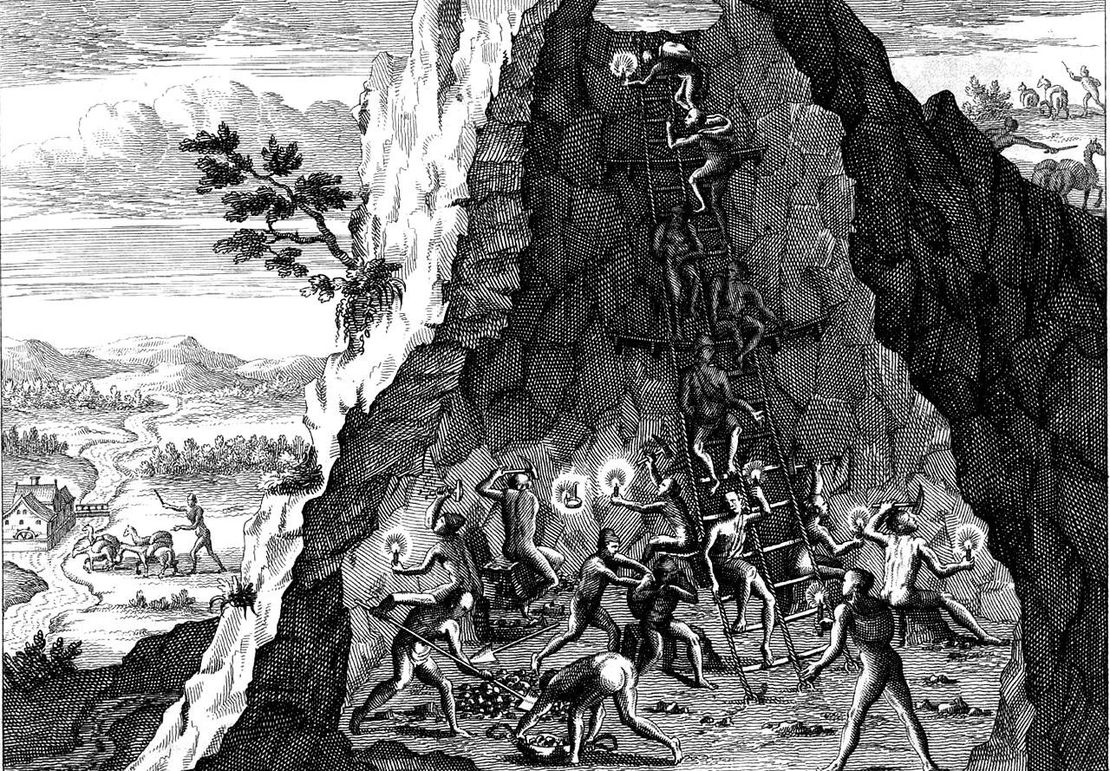

Los regímenes fiscal y laboral se rediseñaron significativamente, dando lugar a dos formas principales de extracción de impuestos de los indios reasentados. El primero de ellos fue un impuesto por cabeza en efectivo que debían pagar los tributarios indígenas u “originarios” –hombres hábiles de entre 18 y 50 años– de los recién creados Pueblos Reales de Indios (Reducciones) donde estaban registrados. Esta racionalización de la estructura tributaria y la monetización del tributo indigena forzó aún más a los pueblos indígenas a ingresar a la economía española, al trabajo asalariado y al mercado. La segunda forma de tributo fue un sistema de prestaciones laborales obligatorias, también llamado mita, cuyo objetivo era solucionar el problema laboral en la producción de plata de Potosí convirtiendo el reclutamiento de la mano de obra indígena en una empresa estatal que proporcionó a los propietarios de las minas de Potosí alrededor de 13.500 hombres cada año.

Concebidos como una racionalización (bastante moderna) de la administración colonial de territorios y poblaciones y una sistematización de los mecanismos de extracción de excedentes y mano de obra, la monetización del tributo indígena LEGISLACIONES COLONIALES QUE ENMARCARON LOS DESPOJOS EN LOS ANDES CENTRALES: TRIBUTO INDIGENA 1570s -1620s , la institucionalización de la mano de obra de la mita potosina LEGISLACIONES COLONIALES QUE ENMARCARON LOS DESPOJOS EN LOS ANDES CENTRALES: LA MITA COLONIAL y el programa de reasentamientos forzosos, Reducciones LEGISLACIONES COLONIALES QUE ENMARCARON LOS DESPOJOS EN LOS ANDES CENTRALES: LAS ‘REDUCCIONES’ O ‘PUEBLOS REALES DE INDIOS’ , fueron las tres reformas interconectadas que afectaron más la organización territorial y social de los señoríos aymaras SEÑORÍOS AYMARAS del QULLASUYU en el SIGLO XVI .4 Al desmantelar lo que quedaba de sus territorios macro étnicos, los funcionarios reales “redujeron” miles de pequeñas aldeas dispersas a pueblos nucleados más grandes. En última instancia, el programa de reasentamientos forzosos y “reducción de indios” condujo a la fragmentación de las grandes entidades políticas macro étnicas en una multiplicidad de “pueblos reales indios” que, como ayllus reconstituidos, se convirtieron en la principal referencia para la conformación de nuevas identidades y reivindicaciones étnicas. Con el tiempo, se los denominaría comúnmente como “comunidades indias”.5

REFERENCIAS:

Abercrombie, Thomas. Pathways of Memory and Power: Ethnography and History among an Andean People. Madison: University of Wisconsin Press, 1998.

Cook, Noble David, ed. Tasa de la Visita General de Francisco de Toledo. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1975.

Larson, Brooke. Colonialismo y Transformación Agraria en Bolivia: Cochabamba 1550-1990. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2017.

Platt, Tristan, Thérèse Bouysse-Cassagne y Olivia Harris. Qaraqara-Charka:

Mallku, Inka y Rey en la Provincia de Charcas (siglos XV – XVII): Historia

Antropológica de una Confederación Aymara. La Paz: Plural-IFEA, 2006.

Zagalsky, Paula. “El Concepto de ´Comunidad´ en su Dimensión Espacial. Una

Historización de su Semántica en el Contexto Colonial Andino (Siglos XVI-XVII)”. Revista Andina, 48 (2009): 57-90.

San Marcos, 1975).

(Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2017).

Tristan Platt, Thérèse Bouysse-Cassagne, y Olivia Harris, Qaraqara-Charka: Mallku, Inka y Rey en la Provincia de Charcas (siglos XV – XVII): Historia Antropológica de una Confederación Aymara (La Paz: Plural-IFEA, 2006), 488. ↩︎

Noble David Cook, Tasa de la Visita General de Francisco Toledo (Universidad Nacional Mayor de ↩︎

Brooke Larson, Colonialismo y Transformación Agraria en Bolivia: Cochabamba 1550-1990 ↩︎

Larson, Colonialismo y Transformación Agraria en Bolivia: Cochabamba 1550-1990. ↩︎

Zagalsky, Paula. “El Concepto de ´Comunidad´ en su Dimensión Espacial. Una Historización de su Semántica en el Contexto Colonial Andino (Siglos XVI-XVII). Revista Andina, 48 (2009): 57-90. ↩︎