Resumen

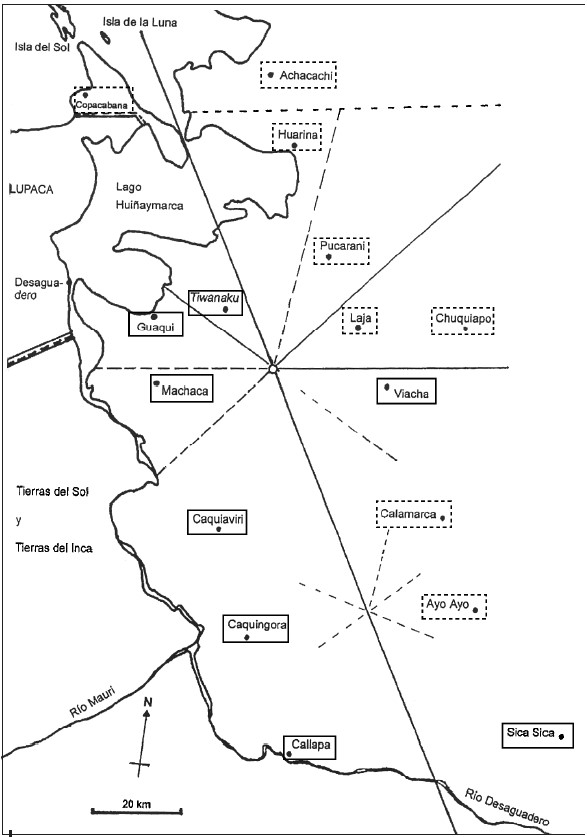

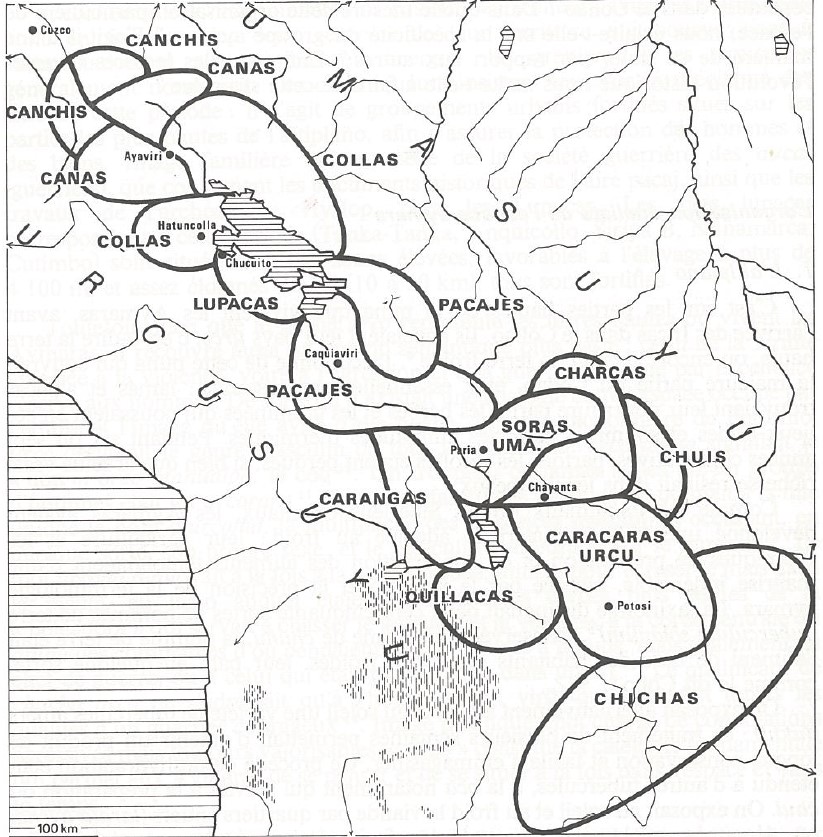

El mapa muestra los núcleos de “Pueblos Reales de Indios” establecidos por el Estado colonial español a través de un programa masivo de reasentamiento forzado, en una porción del territorio de la polis aymara de los pakaxa (paka jaqi o pacajes) situada en el altiplano, cerca del extremo sur del lago Titicaca (en la actual Bolivia).1 Previo a la colonización española, esta zona formaba parte del Qullasuyu, el distrito meridional del estado inca o Tawantinsuyu y era el área en la que se ubicaban los asentamientos centrales de la gran polis aymara de los pakaxa (moiety superior o Urqu Pakaxa). El diseño e institucionalización por parte del virrey Toledo del sistema de trabajo colonial de la mita se basó parcialmente en la territorialidad y organización política prehispánica, como puede verse en este mapa en el que se ilustra perfectamente la concepción dualista andina aymara del espacio SEÑORÍOS AYMARAS del QULLASUYU en el SIGLO XVI .

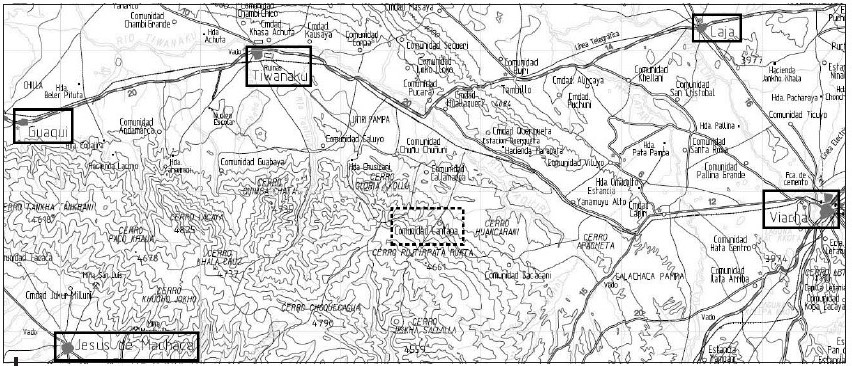

Siguiendo la concepción dualista del espacio, el virrey Toledo estableció dos capitanías que eran unidades territoriales y/o poblacionales. Estas unidades abarcaban poblaciones contribuyentes sujetas al sistema de trabajo obligatorio de la mita dentro de áreas específicas, supervisadas por capitanes de mita que eran autoridades indígenas responsables de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la mita entre los trabajadores de la mita (mitayos) de su jurisdicción. Estas capitanías están representadas en el mapa: la primera, Pacajes urqu, jerárquicamente superior, incluía los distritos de Callapa, Caquingora, Caquiaviri, Machaca la Chica, Machaca la Grande, Guaqui, Tiwanaku, Viacha, Sica Sica y Caracollo (aquí señalados con una línea continua); mientras que el segundo, Pacajes uma, jerárquicamente inferior, incluía los distritos de Achacachi, Guarina Pucarani, Laja, Chuquiabo, Copacabana, Calamarca y Ayo Ayo (aquí identificados con una línea punteada).

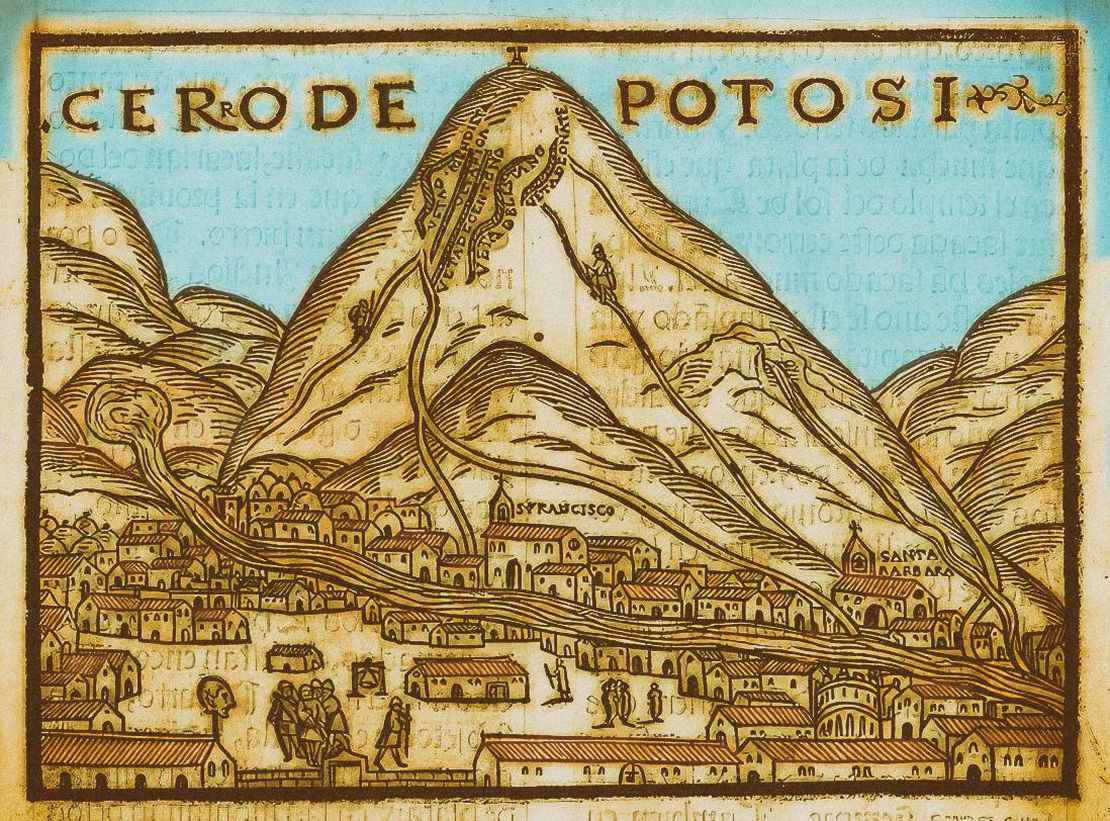

Además, este mapa destaca tanto el centro sagrado de Cantapa como el de Topohoco. Según Morrone, Topohoco era un segundo lugar sagrado central, lo que apoya la hipótesis de dos puntos simbólicamente centrales en un dualismo equilibrado. Estos puntos podrían haber sido establecidos bajo el dominio inca y posteriormente redefinidos por las autoridades coloniales para organizar el sistema de mano de obra de la mita minera para las minas de Potosí. Es posible que esta redefinición quizás haya reflejado las diferencias, jerarquías y precedencias existentes. No fue casual que el gobierno colonial seleccionara estratégicamente estos dos nodos centrales para reclutar y concentrar la mano de obra para la mita antes de enviarla a Potosí. Es probable que estos nodos cumplieran una función similar para los mit’a durante la época del Tawantinsuyu.2

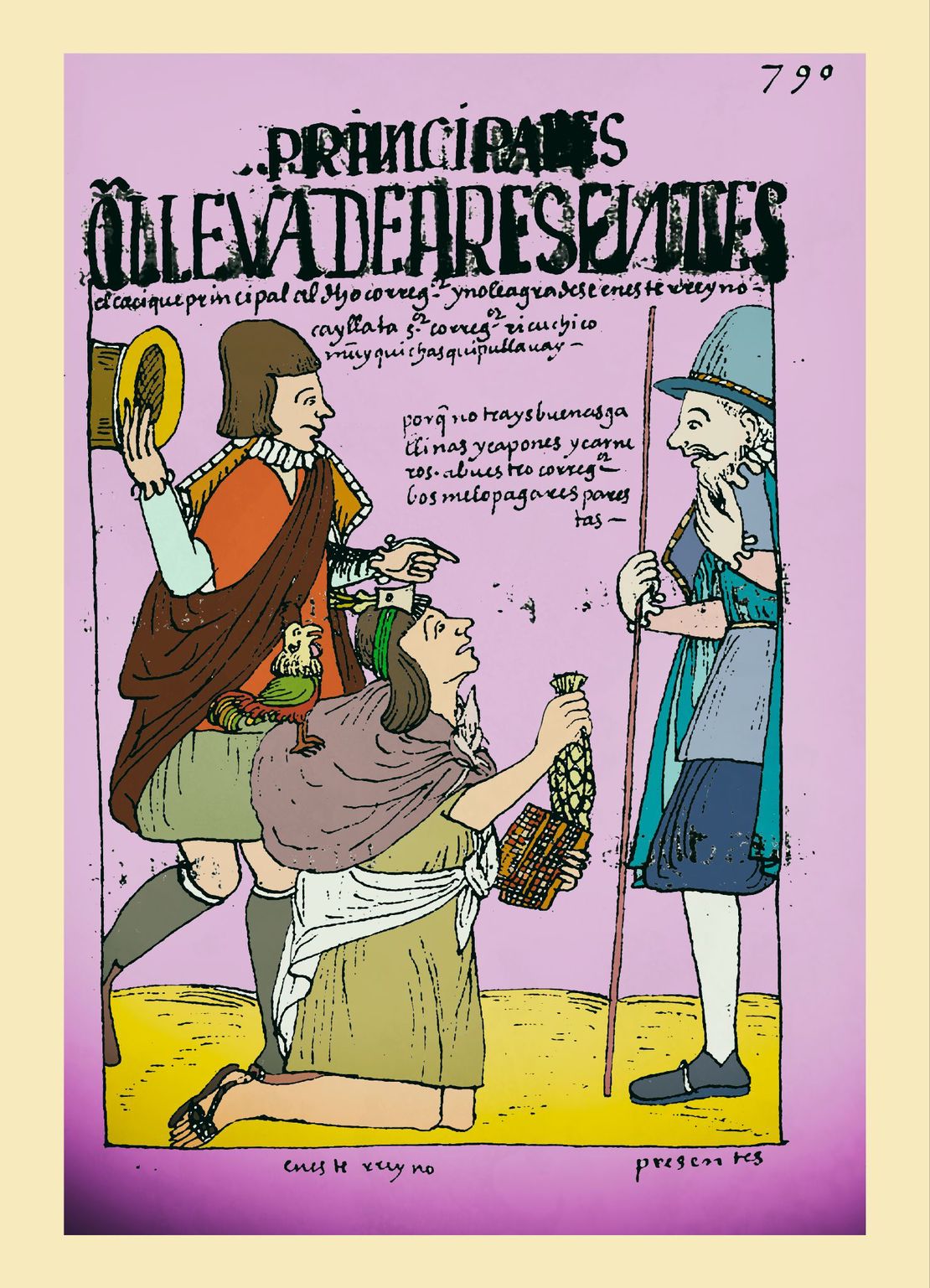

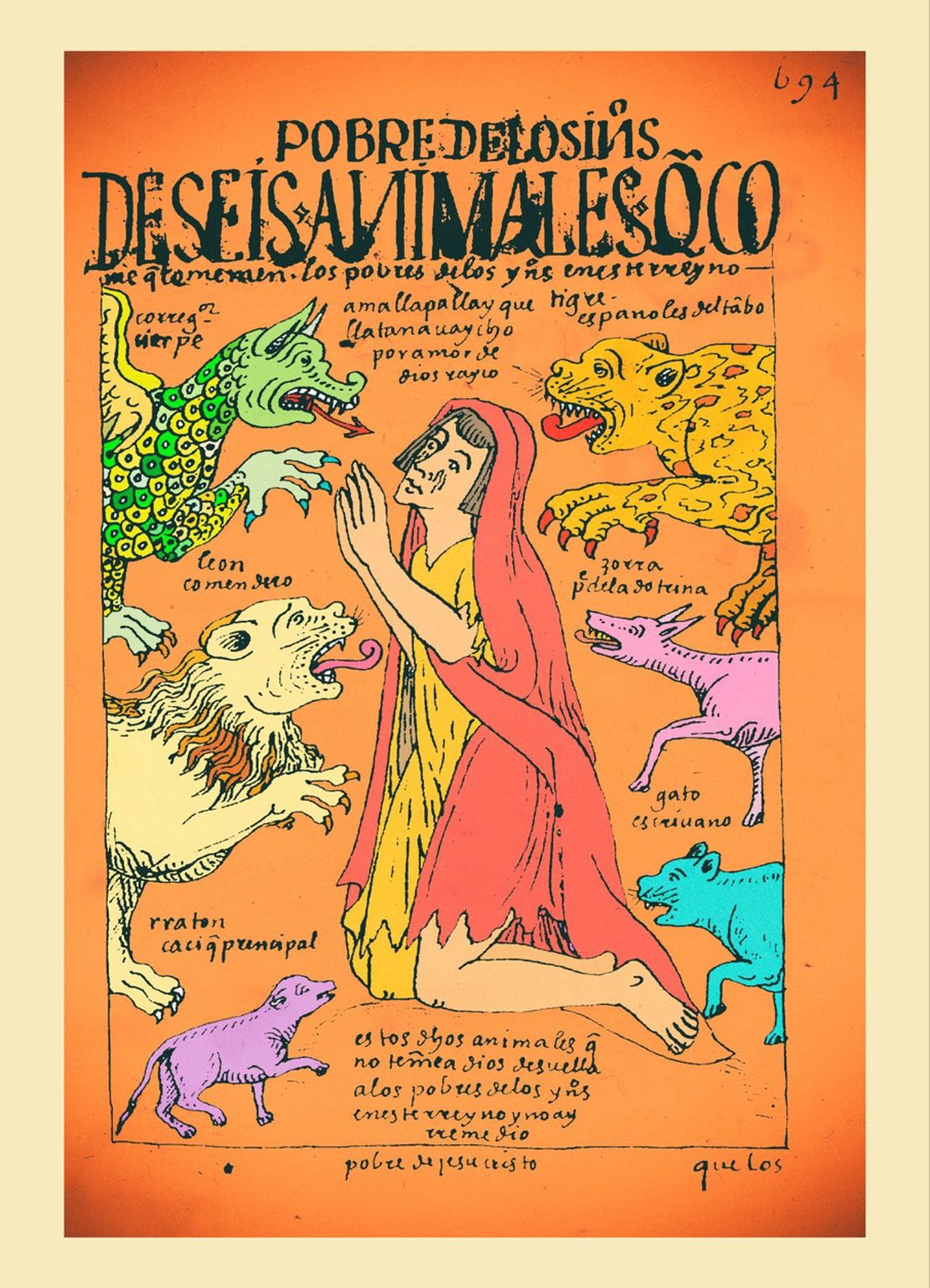

Como ocurrió en otros lugares, la mita unida al tributo de indios LEGISLACIONES COLONIALES QUE ENMARCARON LOS DESPOJOS EN LOS ANDES CENTRALES: TRIBUTO INDIGENA 1570s -1620s significó una pesada carga para la población indígena. Con el tiempo, los mitayos decidieron no regresar a su tierra natal como estrategia para evitar la mita y el tributo, y algunos de ellos se retiraron hasta Arica (actual Chile). Hacia el siglo XVII , muchos pueblos como San Andrés de Machaqa, Julluma, Waqi, Tiwanaku y Santiago de Machaqa fueron literalmente abandonados. Este proceso creó una serie de situaciones conflictivas entre la población contribuyente y sus caciques y las autoridades políticas y administrativas coloniales.3 Hacia el siglo XVIII, además del pago del tributo y la mita, los indígenas se vieron obligados a comprar productos básicos bajo el sistema que se conoció como “repartos”. Si necesitaban o si querían estos productos, los indígenas se veían obligados a comprar indumentaria, ganado, vino, etc. a precios fijados por las autoridades coloniales. Este abuso fue uno de los principales catalizadores de las rebeliones Amaru y Katari de la década de 1780, en las que los Pakaxa participaron activamente.4

REFERENCIAS:

Bouysse-Cassagne, Thérèse. “L’Espace Aymara: Urcu et Uma”. Annales Economies

Societes Civilizations, 33, no. 5-6 (diciembre de 1978): 1057-1080.

Choque, Roberto, Jesús de Machaca: La Marka Rebelde. 2ª ed., vol 1. La Paz: CIPCA, 2003.

Morrone, Ariel. “Tras los Pasos del Mitayo: La Sacralización del Espacio en los

Corregimientos de Pacajes y Omasuyos (1570-1650)”. Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, 44, nº 1 (abril 2015): 91-116.

Ariel Morrone, “No Todos los Caciques fueron Mallku: Mediación Política Truncada en los Corregimientos de Pacajes y Omasuyos (Audiencia de Charcas 1570 - 1630).” Diálogo Andino 50 (junio de 2016): 207-217. ↩︎

Morrone, “No Todos los Caciques fueron Mallku: Mediación Política Truncada en los Corregimientos de Pacajes y Omasuyos (Audiencia de Charcas 1570 - 1630)”, 104. ↩︎

Roberto Choque, *Jesús de Machaca: La marca rebelde. (*La Paz: CIPCA, 2003), 167-168. ↩︎

Choque, Jesús de Machaca: La Marka Rebelde, 174. ↩︎