Resumen

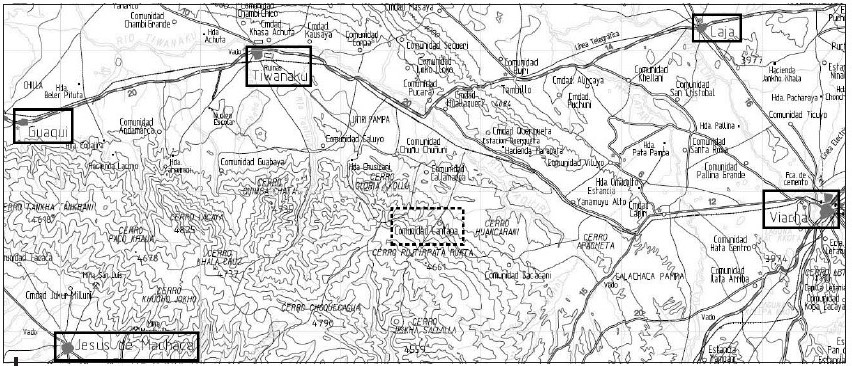

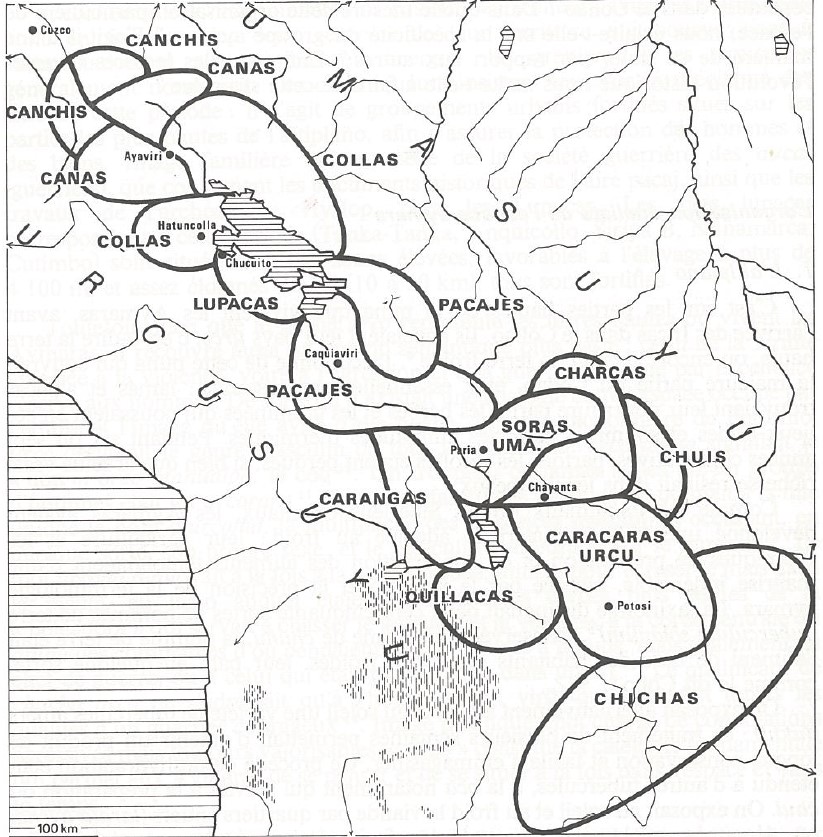

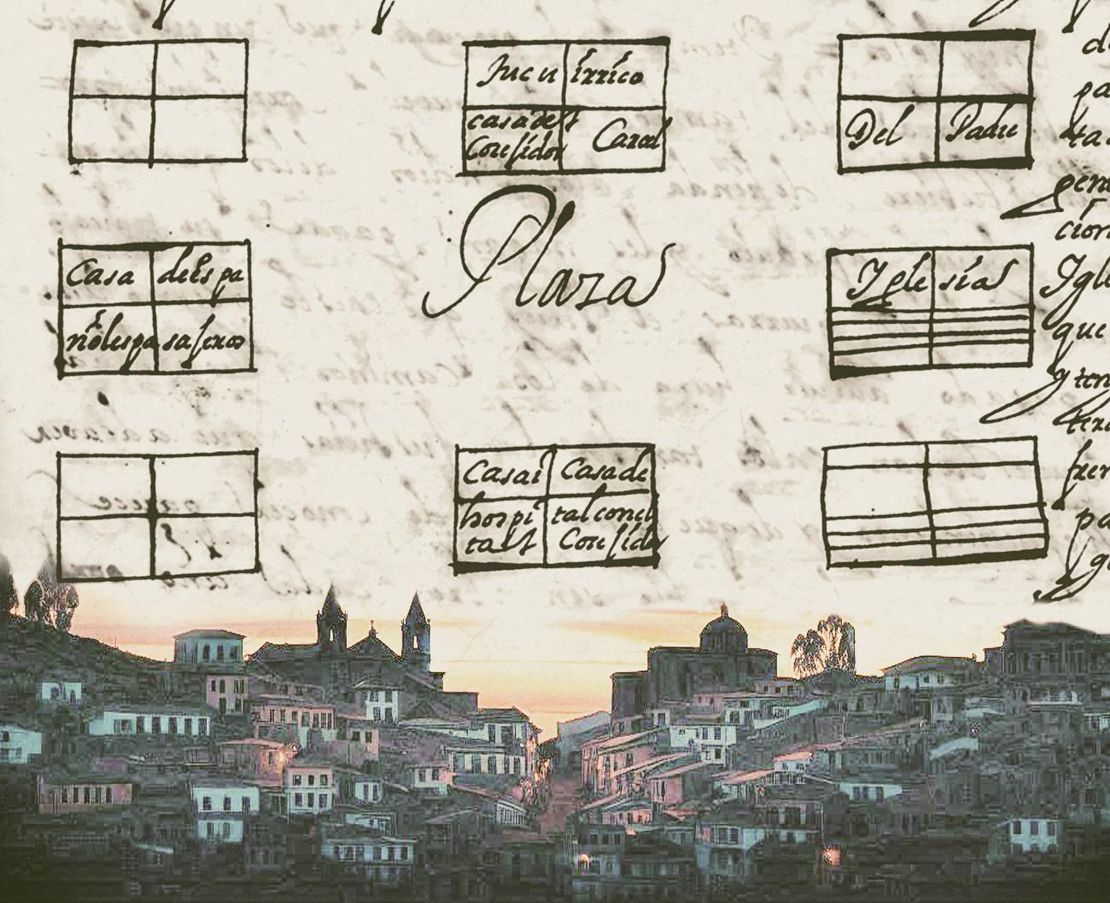

El mapa muestra los núcleos de “Pueblos Reales de Indios” establecidos por el Estado colonial español, a través de un programa masivo de reasentamiento forzado, en una porción del territorio de la polis aymara de los pakaxa (paka jaqi o pacajes) situada en el altiplano, cerca del extremo sur del lago Titicaca (en la actual Bolivia).1 Previo a la colonización española, esta zona formaba parte del Qullasuyu, el distrito sur del estado Inca o Tawantinsuyu y era el área en la que se ubicaban los asentamientos centrales de la gran polis aymara de los pakaxa (moiety superior o Urqu Pakaxa). Bajo el dominio colonial español, el Qullasuyu se convirtió en el distrito sur del Virreinato del Perú llamado Distrito de la Audiencia de Charcas o La Plata dividido en dos grandes provincias: Charcas y La Paz. La zona del mapa formaba parte de esta última, que a su vez estaba dividida en unidades administrativas territoriales más pequeñas. Las unidades territoriales —especie de distritos rurales— asignadas a la población indígena se denominaban Corregimientos de Indios. El área destacada en el mapa se convirtió en el Corregimiento de pacajes y abarcó una serie de “Pueblos Reales de Indios” también llamados reducciones, representados por los puntos en el mapa y marcados con recuadros.

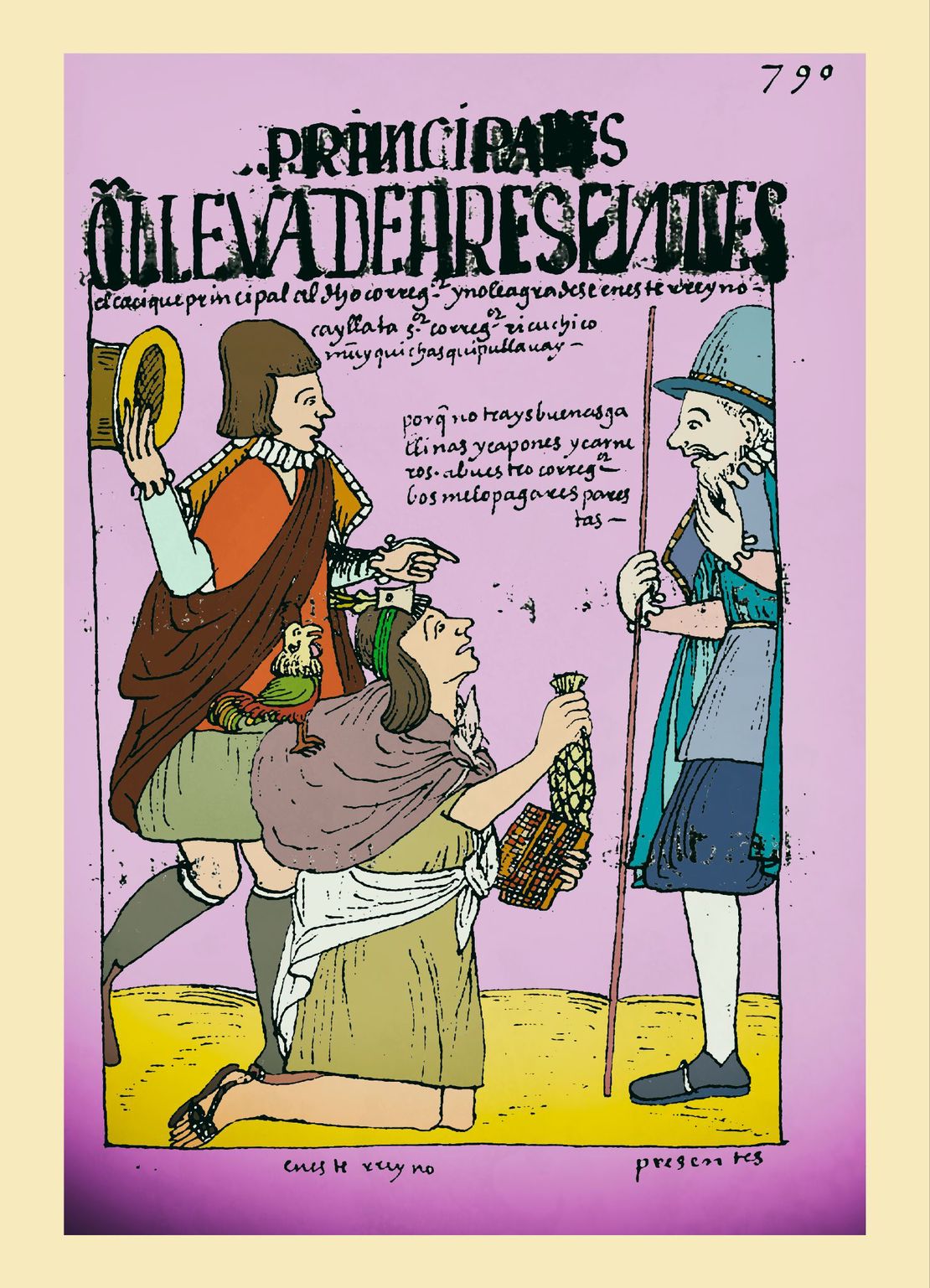

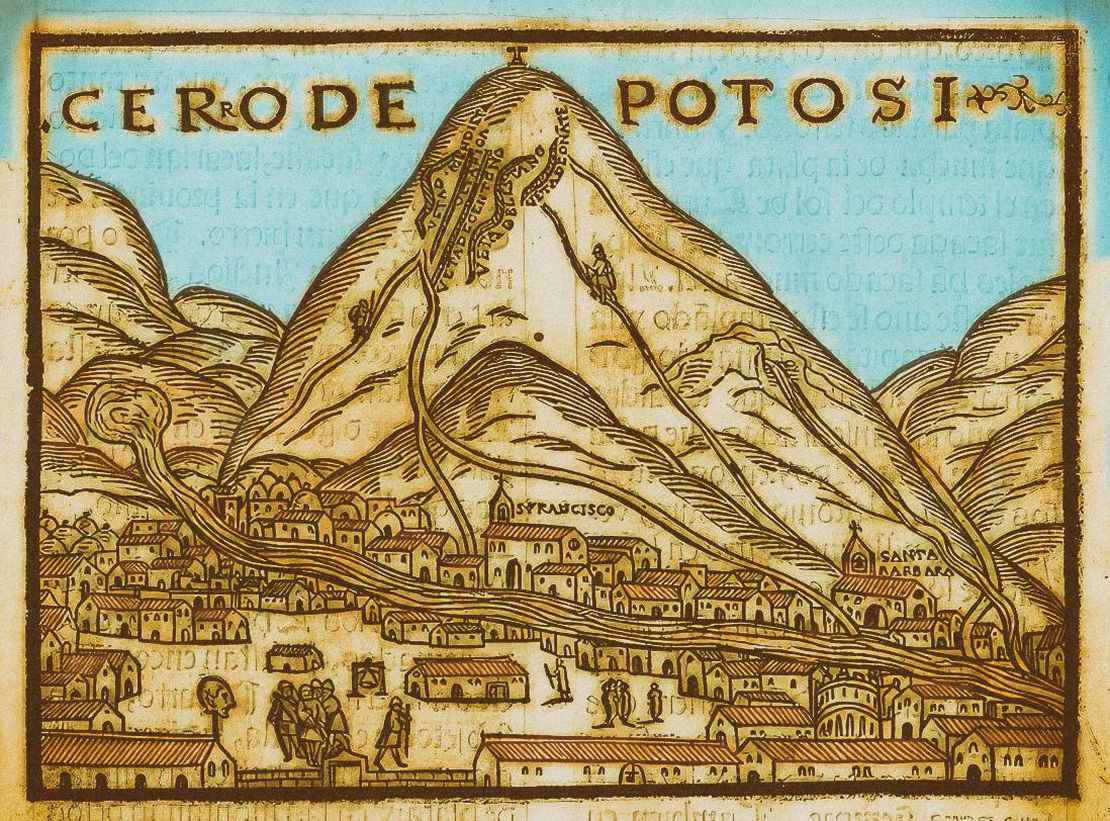

En los llamados Reales Pueblos de Indios o “reducciones”, las autoridades étnicas se convertirían en funcionarios a sueldo del Estado encargados de recaudar tributos y entregar mano de obra bajo la estrecha supervisión de los párrocos y otros funcionarios coloniales. Al desmantelar lo que quedaba de los territorios étnicos precolombinos y despojar a los pueblos aymaras de sus derechos tradicionales sobre la tierra, los funcionarios coloniales españoles expulsaron a la gente de sus antiguas tierras. Toledo también implementó el sistema de trabajo a jornal LEGISLACIONES COLONIALES QUE ENMARCARON LOS DESPOJOS EN LOS ANDES CENTRALES: LA MITA COLONIAL conocido como la mita para abaratar la mano de obra indígena en las minas de Potosí, cuya recuperación era de suma importancia para el estado colonial.

Este mapa permite comprender el hecho de que existían hitos territoriales importantes en el territorio pakaxa. En este caso, estos hitos a menudo resguardaban la memoria colectiva, la ascendencia y el culto, y definían las fronteras entre segmentos como el ayllu, la parcialidad y la marka (es decir, las unidades de organización interna de esta polis aymara). Para reorganizar el espacio en el proceso de reasentamiento de las reducciones, la administración española tuvo que considerar primero estos patrones de ocupación social del territorio. Y aunque estas fronteras se reorganizaron durante las reducciones coloniales, siguieron siendo marcadores cruciales del espacio físico y de la memoria ancestral colectiva2. Curiosamente, la autoridad étnica del cacique activaría estratégicamente esta memoria durante las negociaciones para retener porciones significativas de sus tierras. Cantapa, que aparece en el centro del mapa, por ejemplo, ocupaba un lugar central en una red de líneas imaginarias similares a los ceques de Cuzco, utilizadas por los incas para marcar las fronteras de los grupos pakaxa. Es probable que los conflictos por este territorio tuvieran su origen en la importancia de Cantapa como espacio de poder ritual y político. Del mismo modo, el traslado de los mitayos (trabajadores de la mita) desde sus “Reales Pueblos de Indios” a las minas de Potosí se realizaba utilizando caminos y espacios destinados a rituales.3

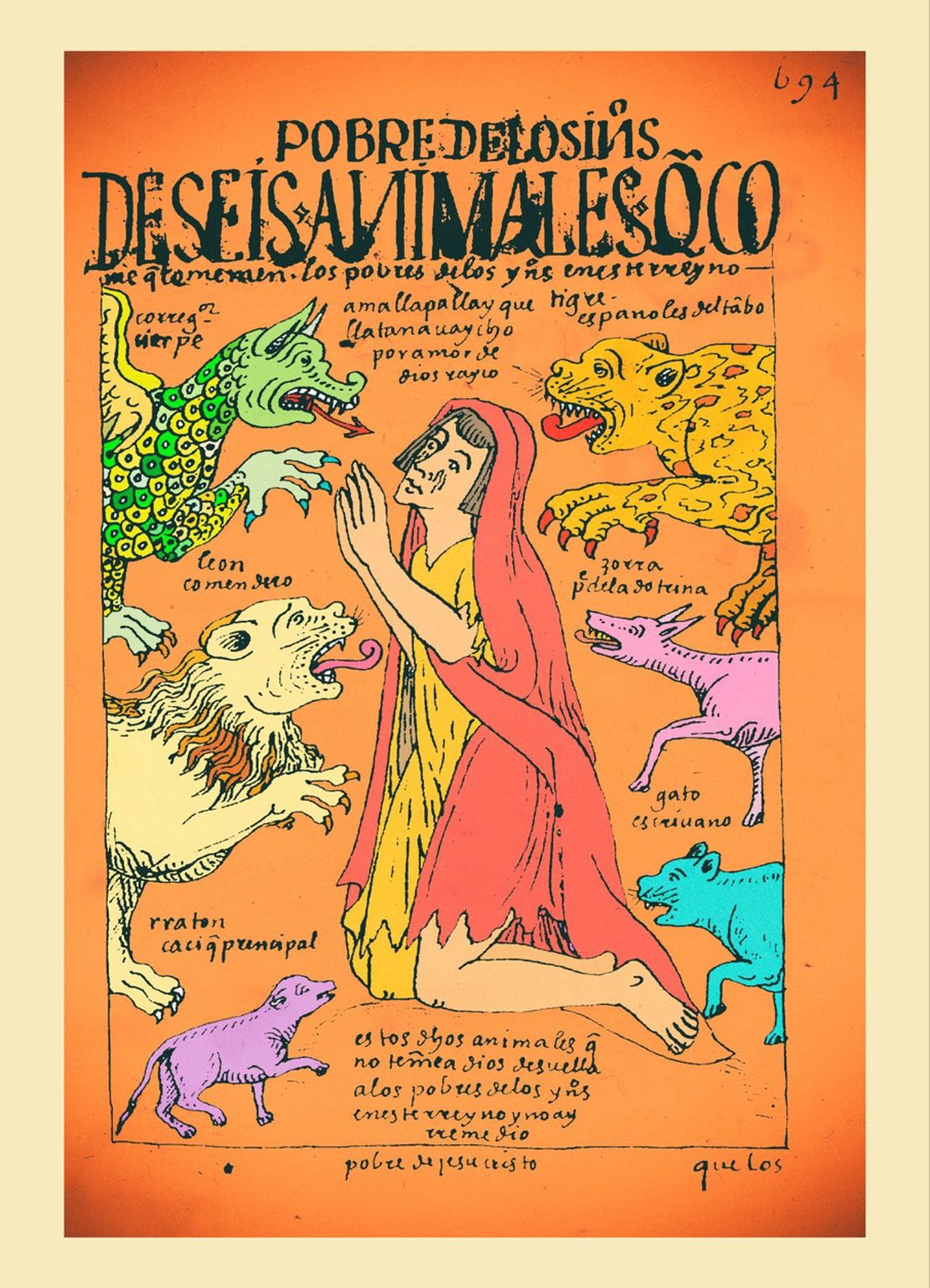

La mita unida al tributo de indios LEGISLACIONES COLONIALES QUE ENMARCARON LOS DESPOJOS EN LOS ANDES CENTRALES: TRIBUTO INDIGENA 1570s -1620s representaron una pesada carga para la población indígena. Con el tiempo, los mitayos decidieron no regresar a su tierra natal como estrategia para evitar la mita y el tributo, y algunos de ellos huyeron hasta llegar a Arica (actual Chile). Hacia el siglo XVII, muchos pueblos del territorio pakaxa como San Andrés de Machaqa, Julluma, Waqi, Tiwanaku y Santiago de Machaqa quedaron literalmente abandonados. En Jesús de Machaqa, como en otros lugares, este proceso creó una serie de situaciones conflictivas entre la población de contribuyentes, sus autoridades étnicas y las autoridades coloniales. Hacia el siglo XVIII, además del tributo y la mita, los indígenas se vieron obligados a comprar productos básicos bajo lo que se conoció como “repartos”. Si necesitaban o si querían estos productos, los indígenas tenían que comprar ropa, ganado, vino, etc. a precios fijados por las autoridades coloniales. Este abuso fue uno de los principales catalizadores de las rebeliones de Amaru y Katari en la década de 1780, en las que los pakaxa participaron activamente.4

REFERENCIAS:

Choque, Roberto, Jesús de Machaca: La Marka Rebelde. 2ª ed., vol 1. La Paz: CIPCA, 2003.

Morrone, Ariel. “Tras los Pasos del Mitayo: La Sacralización del Espacio en los '

Corregimientos de Pacajes y Omasuyos (1570-1650)”. Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, 44, nº 1 (abril 2015): 91-116.

Morrone, Ariel . “No Todos los Caciques fueron Mallku: Mediación Política Truncada en

los Corregimientos de Pacajes y Omasuyos (Audiencia de Charcas 1570 - 1630)”. Diálogo Andino 50 (junio de 2016): 207-217.

Pärsinnen, Martti. Caquiaviri y la Provincia Pacasa. Desde el Alto-Formativo

hasta la Conquista Española. Lima: Producciones CIMA.

Ariel Morrone, “No Todos los Caciques fueron Mallku: Mediación Política Truncada en los Corregimientos de Pacajes y Omasuyos (Audiencia de Charcas 1570 - 1630)”, Diálogo Andino 50 (junio 2016), 207-217. ↩︎

Ariel Morrone, “Tras los Pasos del Mitayo: la Sacralización del Espacio en los Corregimientos de Pacajes y Omasuyos (1570-1650)”, Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, 44, nº 1 (abril 2015): 91-116. ↩︎

Morrone, “Tras los Pasos del Mitayo: la Sacralización del Espacio en los Corregimientos de Pacajes y Omasuyos (1570-1650)”, 96. ↩︎

Choque, Jesús de Machaca: La Marka Rebelde, 174. ↩︎