Resumen

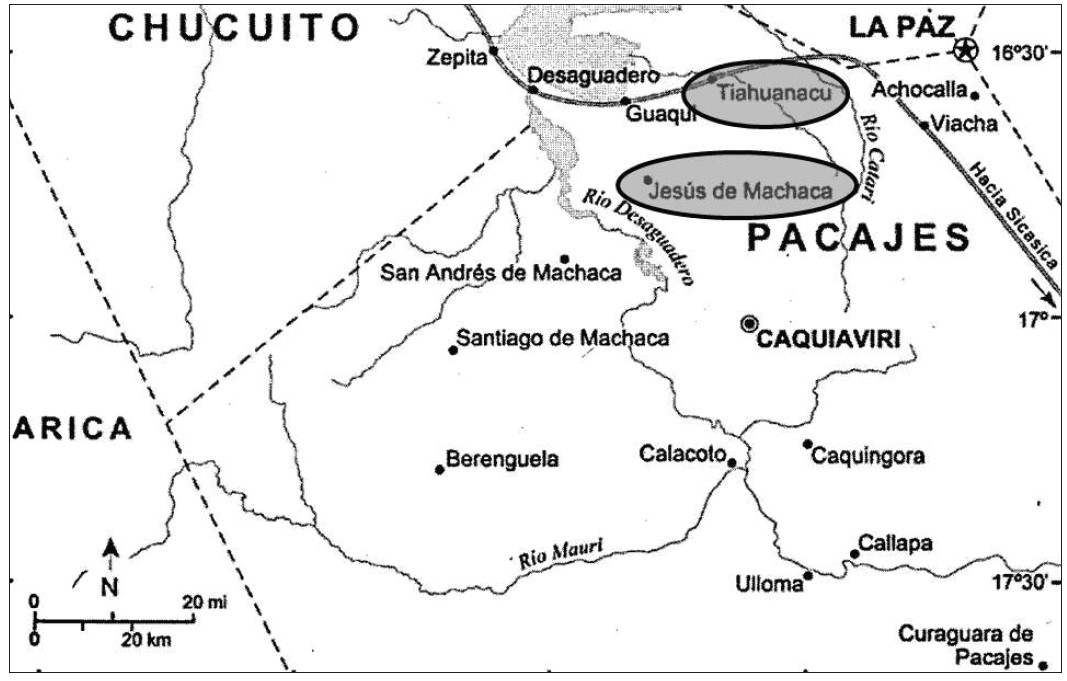

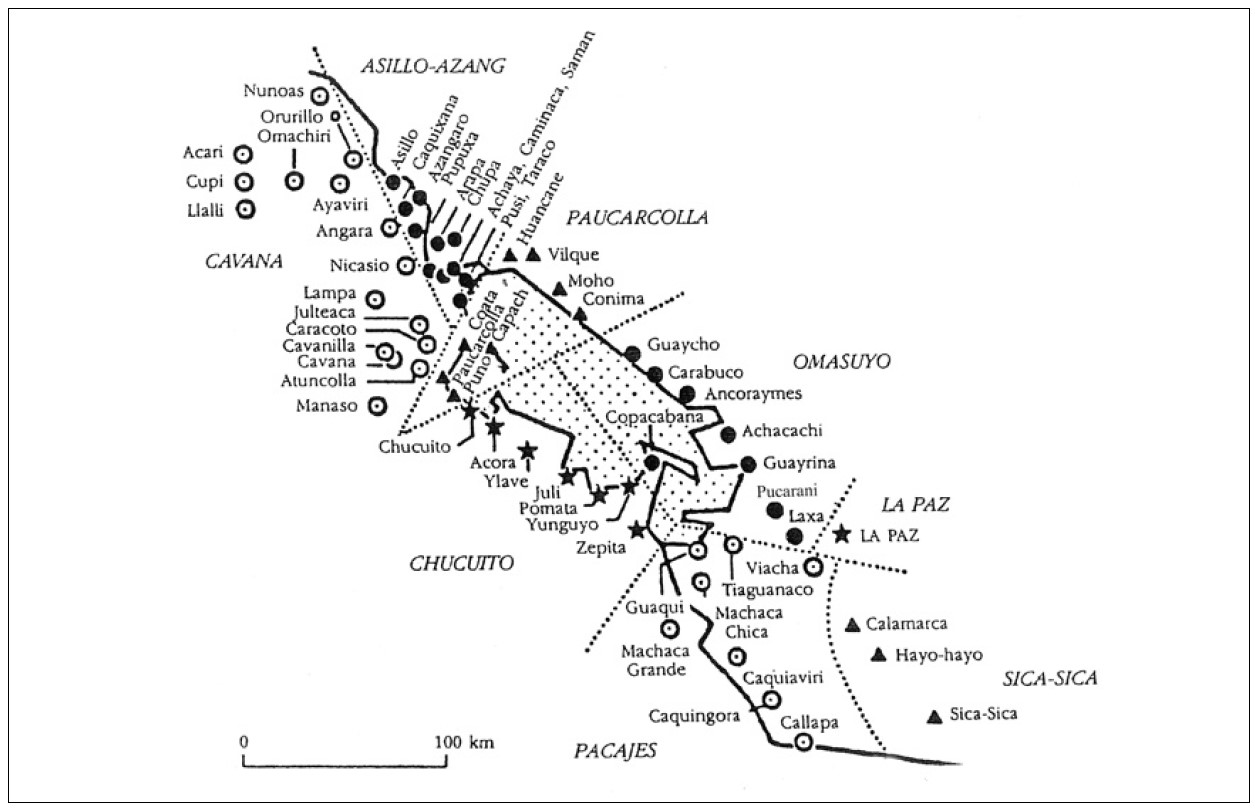

Este mapa muestra los núcleos de “Pueblos Reales de Indios” establecidos por el Estado colonial español, a través de un programa masivo de reasentamiento forzado, en una porción del territorio de la polis aymara de los pakaxa (paka jaqi o pacajes) situada en el altiplano, cerca del extremo sur del lago Titicaca (en la actual Bolivia).1 Previo a la colonización española, esta zona formaba parte del Qullasuyu, el distrito sur del estado Inca o Tawantinsuyu y era el área en la que se ubicaban los asentamientos centrales de la gran polis aymara de los pakaxa (moiety superior o Urqu Pakaxa). Bajo el dominio colonial español, el Qullasuyu se convirtió en el distrito sur del Virreinato del Perú llamado Distrito de la Audiencia de Charcas o La Plata dividido en dos grandes provincias: Charcas y La Paz. La zona del mapa formaba parte de esta última, que a su vez estaba dividida en unidades administrativas territoriales más pequeñas. Las unidades territoriales —una especie de distritos rurales— asignadas a la población indígena se denominaban Corregimientos de Indios. El área destacada en el mapa se convirtió en el Corregimiento de Pacajes y abarcaba una serie de “Pueblos Reales de Indios” también llamados reducciones, representados por los puntos en el mapa.

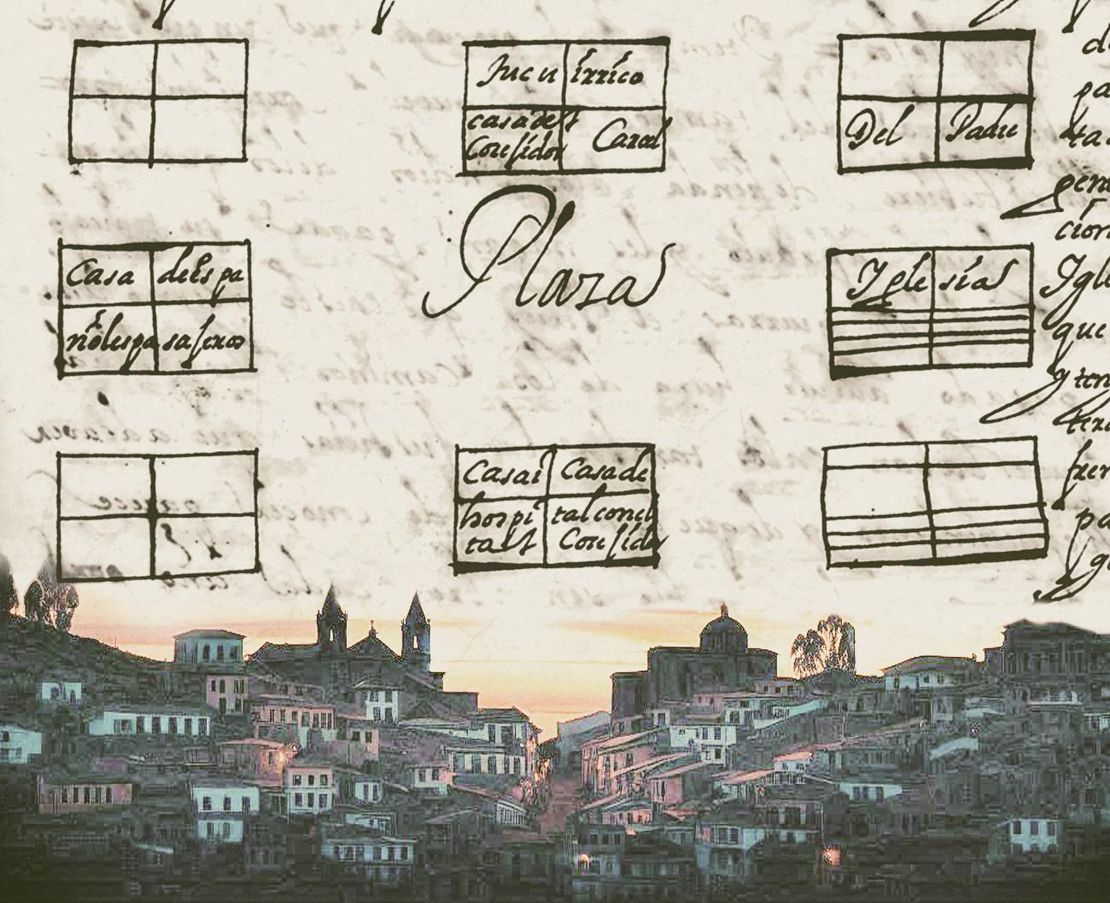

Los conquistadores españoles llegaron a la región del Qullasuyu a fines de la década de 1530, pero recién en la década de 1570 la corona española pudo implementar importantes transformaciones para institucionalizar la presencia del estado colonial español en la región, consolidar su rol como agente de los intereses metropolitanos y revitalizar la producción de plata en las minas de Potosí. Estas transformaciones incluyeron la aplicación de una nueva organización político-administrativa del territorio del virreinato, la monetización deltributo indígena, la institucionalización de un sistema de trabajo forzado indígena, la mita, y un ambicioso programa de reasentamiento forzado de caseríos indígenas dispersos en pueblos concentrados fijos donde la población indígena podría ser manejada, evangelizada y gravada de manera más eficiente.

En los llamados Reales Pueblos de Indios o “reducciones”, las autoridades étnicas se convertirían en funcionarios a sueldo del Estado encargados de recaudar tributos y entregar mano de obra bajo la estrecha supervisión de los párrocos y otros funcionarios coloniales. Al desmantelar lo que quedaba de los territorios étnicos precolombinos y despojar a los pueblos aymaras de sus derechos tradicionales sobre la tierra, los funcionarios coloniales españoles expulsaron a la gente de sus antiguas tierras y a menudo los unieron con miembros de pueblos diferentes. Este proceso conllevó la desarticulación de los grandes estados macro-étnicos aymaras, su fragmentación en pequeñas “comunidades indias” y una profunda reconfiguración de las identidades y reivindicaciones étnicas. La memoria de pertenencia a las grandes polis aymaras se desvaneció y las comunidades reconstituidas dentro de los pueblos reales indios terminaron convirtiéndose en la principal referencia de identidad.

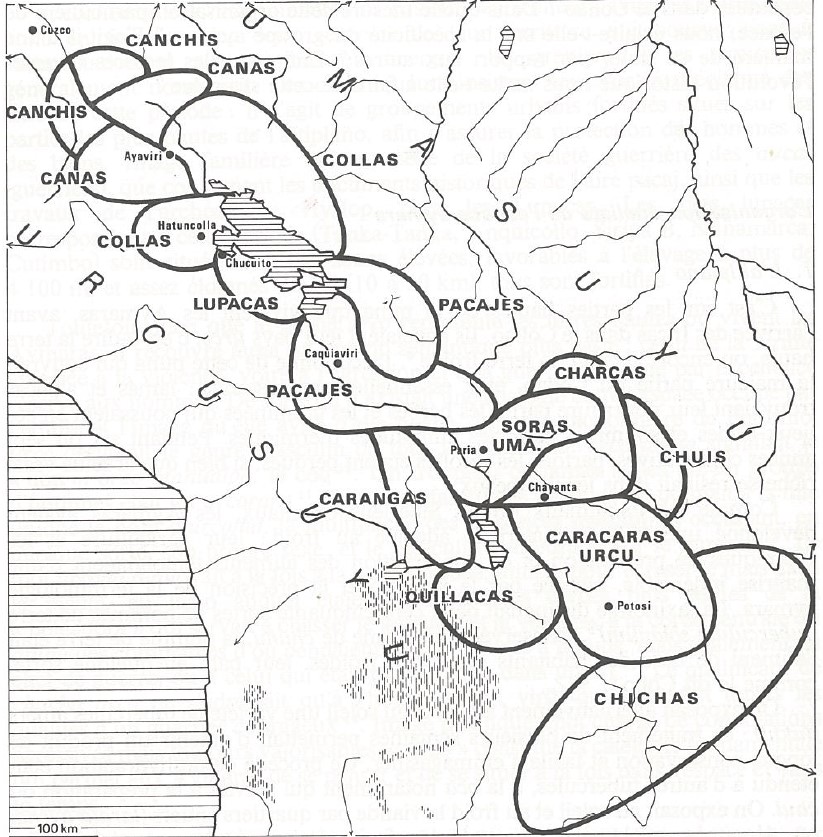

Este mapa en particular muestra el espacio y los programas de reasentamiento forzado que experimentaron los pakaxa, quienes ocuparon un extenso territorio al sur del lago Titicaca y llegaron mucho más allá de las actuales fronteras de la actual Bolivia con Perú y Chile en el oeste, hasta los cálidos valles de los Yungas en el este. Los Pakaxa tenían tierras bajo el sistema de “control vertical de nichos ecológicos” SEÑORÍOS AYMARAS del QULLASUYU en el SIGLO XVI tanto al oeste en las costas de Arica (actual Chile) y Arequipa (actual Perú), como al este en los valles de Cochabamba y Cauari (actual Bolivia).

Al igual que los demás pueblos aymaras del altiplano, los Pakaxa habían sido incorporados al Estado inca, pero conservaban parte de su autonomía. Sin embargo, la resistencia ofrecida por los Pakaxa obligó a los incas a llevar a cabo una estrategia de reordenación de la población. Tras fundar un “nuevo pueblo” después de destruir Wankani —templo sagrado que se encontraba en la marka principal de los pakaxa, los incas trasladaron a familias de confianza como mitmaqkuna (es decir, como colonos), para que convivieran con otras familias de menor confianza. De esta manera, “estos dos grupos se habrían establecido en dos organizaciones parciales: los de mitmaqkuna como Ayllu Hurinsaya y los nativos del lugar como Ayllu Hanansaya”.2 Esto marca el inicio de lo que más tarde se convertiría en el Machaqa la Chica y el Machaqa la Grande —hasta hoy (aunque con muchos cambios) los bastiones de los pakaxa.

En el contexto de las reformas toledanas de la década de 1570, destinadas a consolidar e institucionalizar el estado colonial, los pakaxa, al igual que los demás pueblos aymaras, fueron sometidos a la organización de reducciones, es decir, al proceso de reasentamiento forzado de caseríos dispersos en “pueblos reales de indios” nucleados, como se ha explicado anteriormente. Específicamente, como consecuencia del esquema de reducciones de Toledo, el antiguo espacio y nueva provincia colonial de pacajes se estructuró en torno a los siguientes ocho distritos rurales (repartimientos) y pueblos: Callapa (Qallapa), Machaca (Machaqa) la Grande o Hurinsaya (luego San Andrés de Machaqa), Machaca (Machaqa) la Chica o Hanansaya (luego Jesús de Machaqa), Caquiaviri (Qaqayawiri o Axawiri), Viacha (Wiyacha), Guaqui (Waqi), Tiahuanaco (Tiwanaku) y Cauingora (Qaqinkura)3. Esta fue una medida violenta y disruptiva de la unidad política y social de los grandes pueblos aymaras y de su organización territorial.4 Además, desde muy temprano, la importancia potencial de los tres Machaqas y los importantes recursos agrícolas y mineralógicos (por ejemplo, Beringela) que se encontraban en la provincia de Pacajes dieron lugar a un aumento considerable del monto del tributo que debía aplicarse allí.

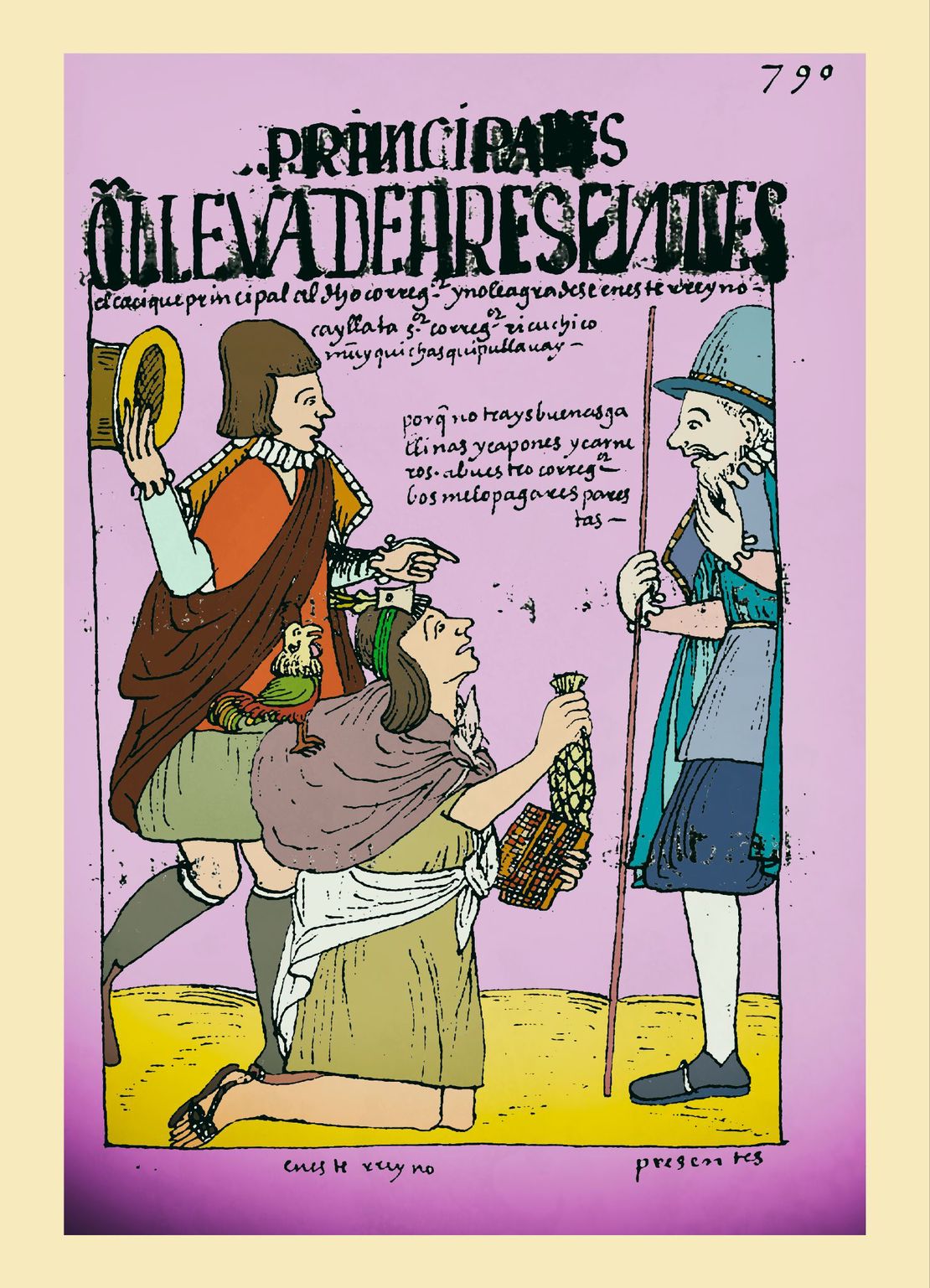

Toledo también implementó el sistema de trabajo a jornal conocido como la mita para abaratar el costo de la mano de obra indígena en las minas de Potosí cuya recuperación era de suma importancia para el estado colonial. Como ocurrió en otros lugares, la mita unida al tributo significó una pesada carga para la población indígena. Con el tiempo, los mitayos —trabajadores de la mita— decidieron no volver a su tierra natal como estrategia para evitar la mita y el tributo, algunos de ellos escaparon hasta llegar a Arica. Para el siglo XVII , muchos pueblos como San Andrés de Machaqa, Julluma, Waqi, Tiwanaku y Santiago de Machaqa habían sido literalmente abandonados. En Jesús de Machaqa, como en otros lugares, este proceso creó una serie de situaciones conflictivas entre la población tributaria, sus autoridades indígenas y las autoridades coloniales. 5

En el siglo XVIII, con el tributo y la mita, los indígenas se vieron obligados a comprar productos básicos bajo el sistema que se conoció como“repartos”. Si necesitaban o si querían estos productos, los indígenas tenían que comprar ropa, ganado, vino, etc. a precios fijados por las autoridades coloniales (corregidores). Este abuso fue uno de los principales catalizadores de las rebeliones Amaru y Katari en la década de 1780, en las que los Pakaxa participaron activamente.6

Tras la independencia y la creación de la República de Bolivia a principios del siglo XIX, el país sufrió una transformación en la que los tributos coloniales evolucionaron hacia contribuciones directas vinculadas a la tierra y la renta. Este cambio profundizó la desintegración del ayllu tradicional y las tierras comunales, convertidas en propiedad privada. Si bien en la práctica este proceso tardó en implementarse plenamente y las comunidades lograron mantener su estructura tradicional por algún tiempo, cuando se promulgó la Ley de Ex-vinculación de 1874 se produjo el verdadero proceso de expropiación de tierras. En efecto, esta ley anuló toda forma de propiedad colectiva o comunal e impuso la propiedad privada individual como única forma de propiedad legalmente reconocida. La brutal aplicación de esta ley supuso el despojo territorial de las comunidades indígenas y la expansión significativa de latifundios de propiedad privada (latifundio) en beneficio de los terratenientes “progresistas”.7

Sin embargo, enfrentaron una férrea resistencia en Machaqa donde las comunidades indígenas —ayllus— lograron reunir sus títulos colectivos como testimonio de su ocupación ancestral del territorio.8 En octubre de 1870 el gobierno aprobó una Resolución Suprema que declaró a los “indios” de Jesús de Machaqa como legítimos propietarios de sus tierras ancestrales. Desde entonces, esta ha sido la base legal sobre la cual los 12 ayllus de Jesús de Machaqa continuaron defendiendo sus tierras que posteriormente fueron tituladas oficialmente por el Instituto Nacional de Reforma Agraria durante la reforma agraria de 1953. A pesar de la resistencia inicial y de las victorias legales que aseguraron los derechos sobre la tierra en lugares como Jesús de Machaqa, estas victorias no significaron el fin de las batallas contra la opresión que enfrentaban a diario. En 1921, se produjo un levantamiento en Jesús de Machaqa donde “ante su desesperada realidad, los indios que no querían seguir soportando la odiosa opresión de su corregidor y al no haber encontrado justicia o algún tipo de protección, decidieron deshacerse físicamente del corregidor”.9 Este levantamiento fue violentamente reprimido por el gobierno que envió tropas militares en lo que ha sido una de las represiones y masacres más sangrientas documentadas en la historia contemporánea de los indígenas en Bolivia.10

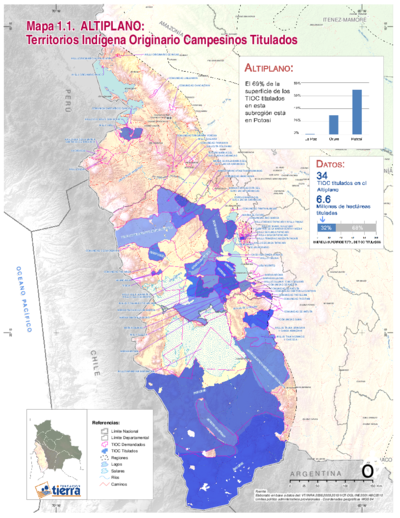

A finales del siglo XX, Bolivia fue testigo de un resurgimiento de la identidad indígena y las reivindicaciones territoriales, incluida la reconstitución de los ayllus bajo el concepto de nación pakajaqi en el caso Pacajes / Pakaxa. Este movimiento pretendía reclamar territorios ancestrales y patrimonio cultural, con el apoyo de organizaciones como el CONAMAQ (Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu). Los esfuerzos incluyeron la búsqueda del reconocimiento como Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC) para formalizar los títulos de propiedad de las tierras comunales, aunque el proceso se enfrentó a problemas burocráticos y a divisiones internas entre los miembros de la comunidad. Esta denominación pretende reconocer los nombres que los distintos pueblos indígenas utilizan para identificarse.

En la actualidad, el territorio de pacajes abarca múltiples TIOC, que suman aproximadamente 200.000 hectáreas en los departamentos de La Paz y Potosí. Esta lucha continua refleja a un movimiento indígena más amplio en Bolivia que lucha por la autonomía territorial, la preservación cultural y la justicia social frente a los desafíos históricos y contemporáneos.

REFERENCIAS:

Andrade, Norby Margoth. “La Mita en los Andes Bolivianos de la Provincia

Colonial de Omasuyos en el Siglo XVII”. Estudios Latinoamericanos 1 (2017):

28-33.

Choque, Roberto. Jesús de Machaca: La Marka Rebelde. 2ª ed., vol 1. La Paz:

CIPCA, 2003.

Choque, Roberto y Esteban Ticona. Jesús de Machaca: La Marka Rebelde. 1a ed,

vol. 2. La Paz: CIPCA, 1996.

Morrone, Ariel. “No Todos los Caciques Fueron Mallku: Mediación Política Truncada

en los Corregimientos de Pacajes y Omasuyos (Audiencia de Charcas 1570 -

1630)”. Diálogo Andino, no.50 (junio 2016): 207-217.

Ariel Morrone, “No Todos los Caciques fueron Mallku: Mediación Política Truncada en los Corregimientos de Pacajes y Omasuyos (Audiencia de Charcas 1570 - 1630)”, Diálogo Andino 50 (junio 2016), 207-217. ↩︎

Roberto Choque, *Jesús de Machaca: la Marka Rebelde (*La Paz: CIPCA, 2003), 31. ↩︎

Choque, Jesús de Machaca: la Marka Rebelde, 35. ↩︎

Norby Andrade, “La Mita en los Andes Bolivianos de la Provincia Colonial de Omasuyos en el Siglo XVII.” Estudios Latinoamericanos 1 (2017), 30. ↩︎

Choque, Jesús de Machaca: la Marka Rebelde, 21. ↩︎

Choque, Jesús de Machaca: la Marka Rebelde, 174. ↩︎

Choque, Jesús de Machaca: la Marka Rebelde, 269. ↩︎

Choque, Jesús de Machaca: la Marka Rebelde, 266. ↩︎

Roberto Choque y Esteban Ticona, Jesús de Machaca: la Marka Rebelde. 1ª ed, vol. 2. (La Paz: CIPCA,1996), 68. ↩︎

Choque y Ticona, Jesús de Machaca: la Marka Rebelde, 68. ↩︎