Resumen

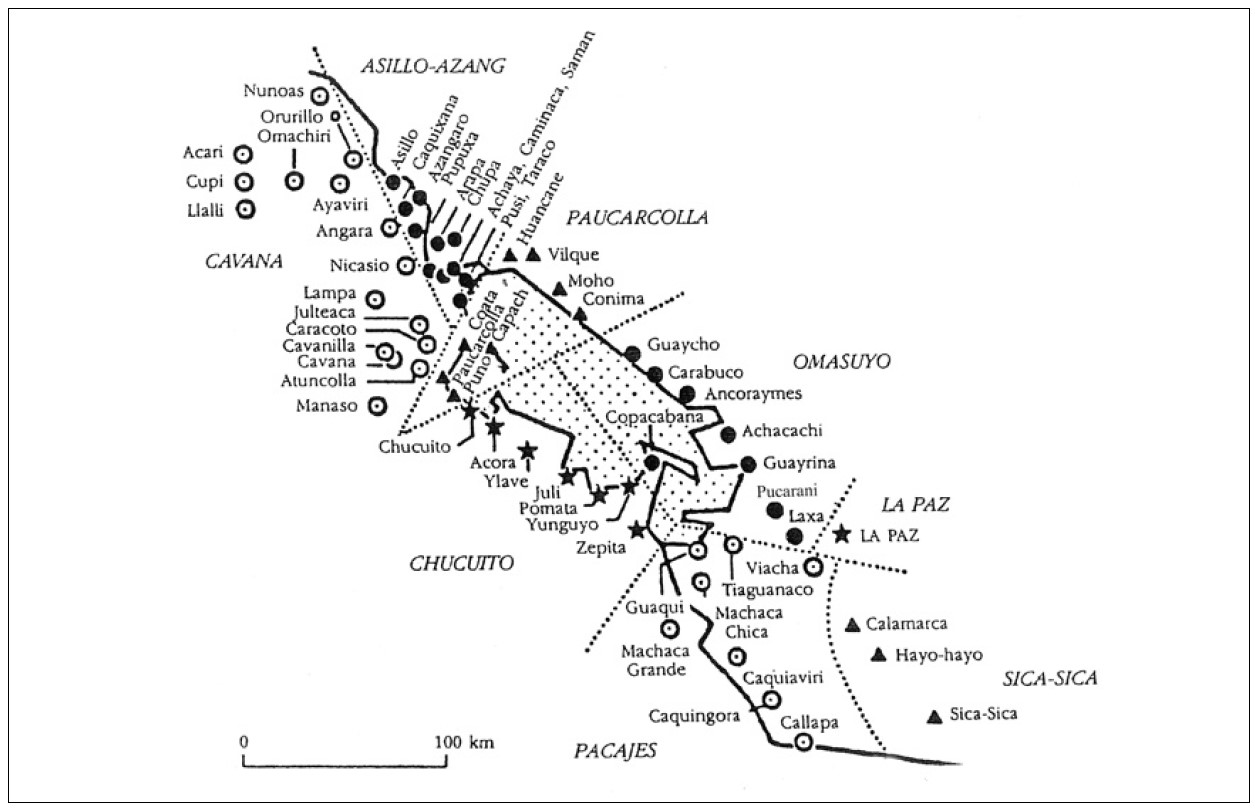

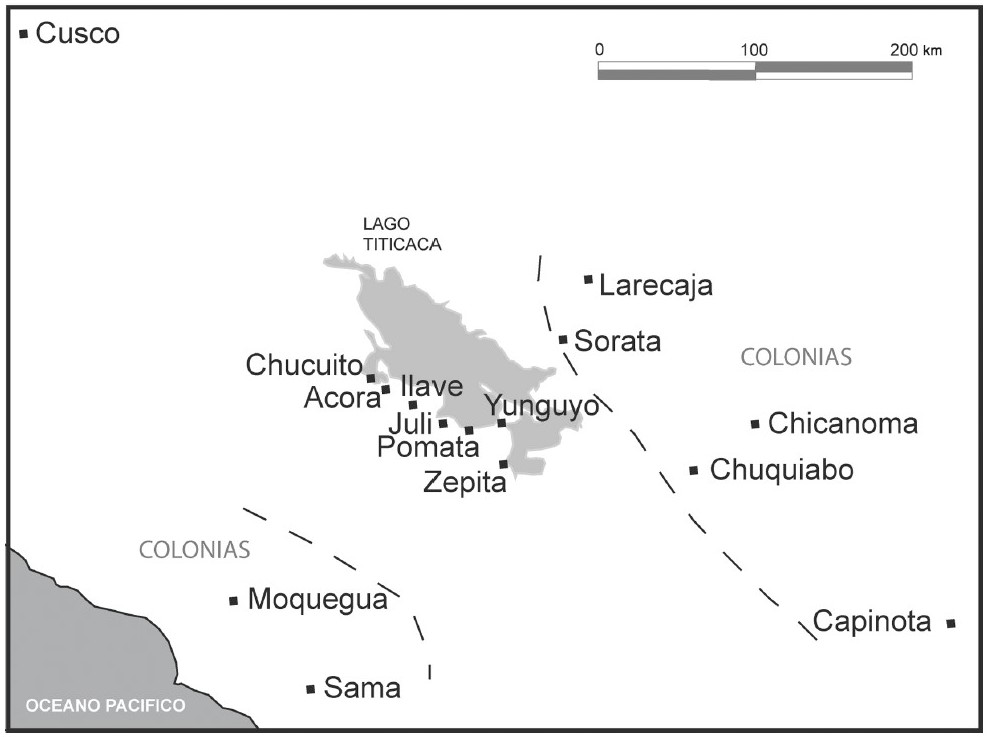

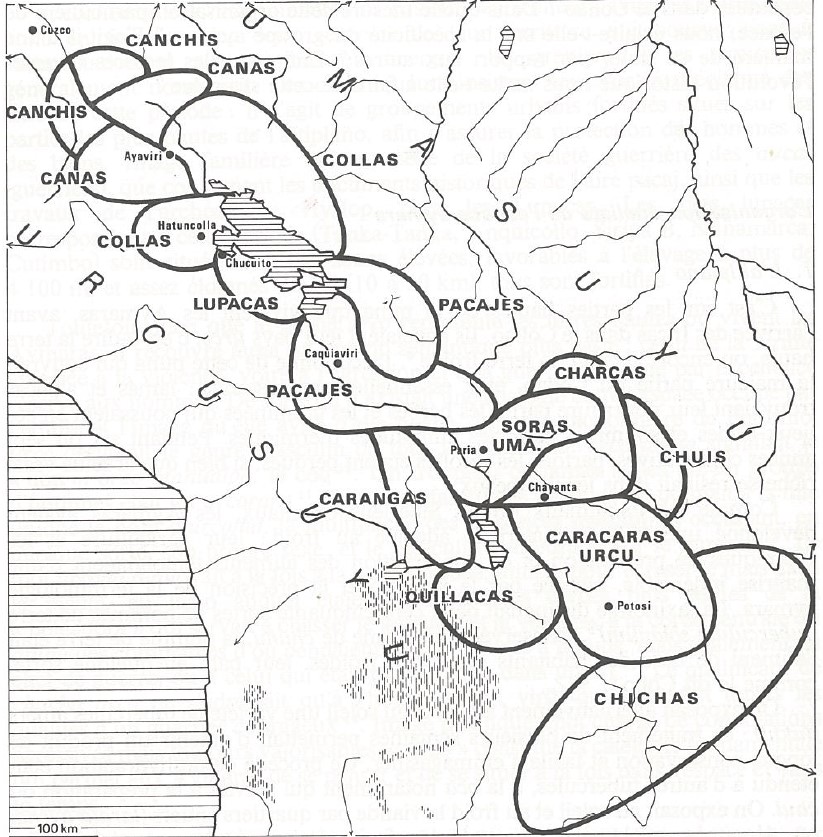

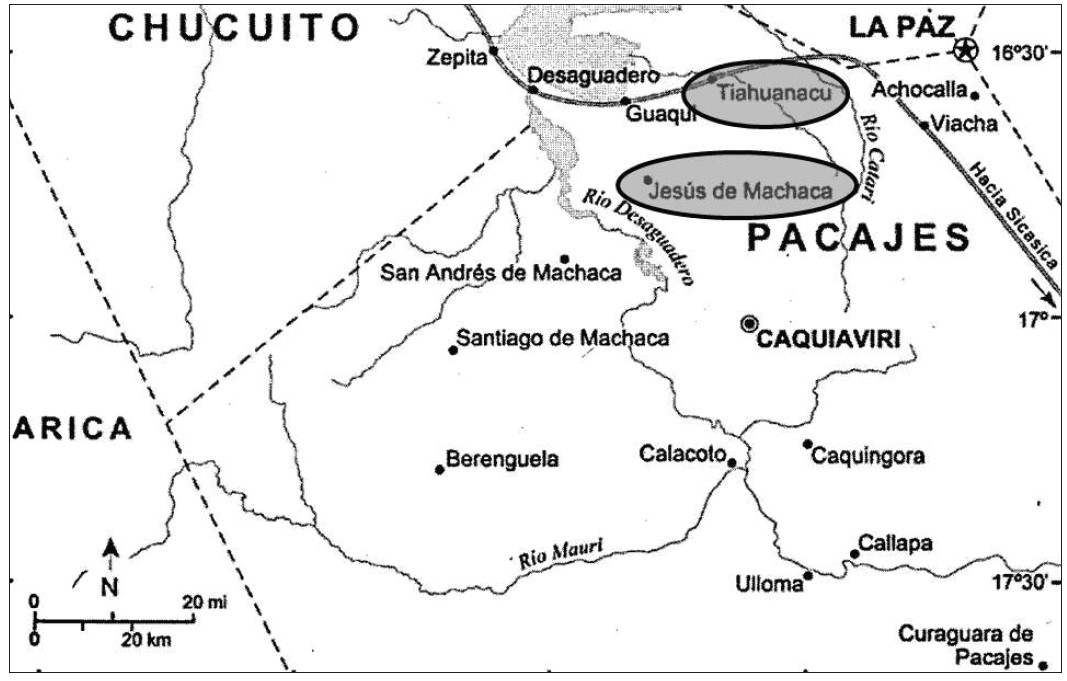

Con el foco en la zona del altiplano que rodea el lago Titicaca, el mapa representa los núcleos de los “Reales Pueblos de Indios” que el estado colonial español estableció en esta zona mediante un programa masivo de reasentamiento forzado.1 Previo a la colonización española, esta zona formaba parte del Qullasuyu, el distrito meridional del estado inca o Tawantinsuyu, y era la zona en la que se encontraban los núcleos de asentamientos de las grandes y poderosos polis aymaras. Bajo el dominio colonial español, el Qullasuyu se convirtió en el distrito sur del Virreinato del Perú llamado Distrito de la Audiencia de Charcas o La Plata dividido en dos grandes provincias, Charcas y La Paz. La zona del mapa formaba parte de esta última, que a su vez estaba dividida en unidades administrativas territoriales más pequeñas. Las unidades territoriales —una especie de distritos rurales— asignadas a la población indígena se llamaban Corregimientos de Indios (señalados en el mapa con letras mayúsculas) y abarcaban una serie de “Pueblos Reales de Indios” también denominados reducciones representados por los puntos en el mapa en el que cada estilo de punto corresponde a un Corregimiento de Indios.

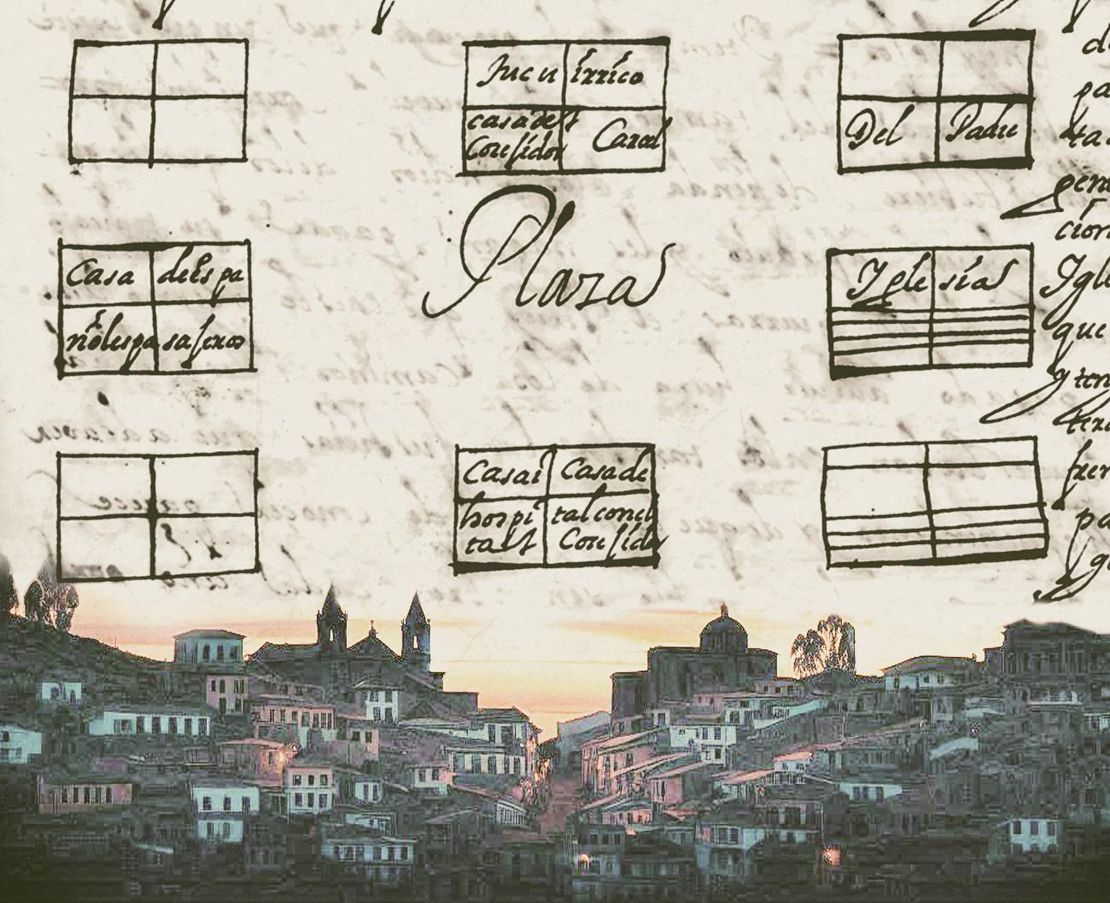

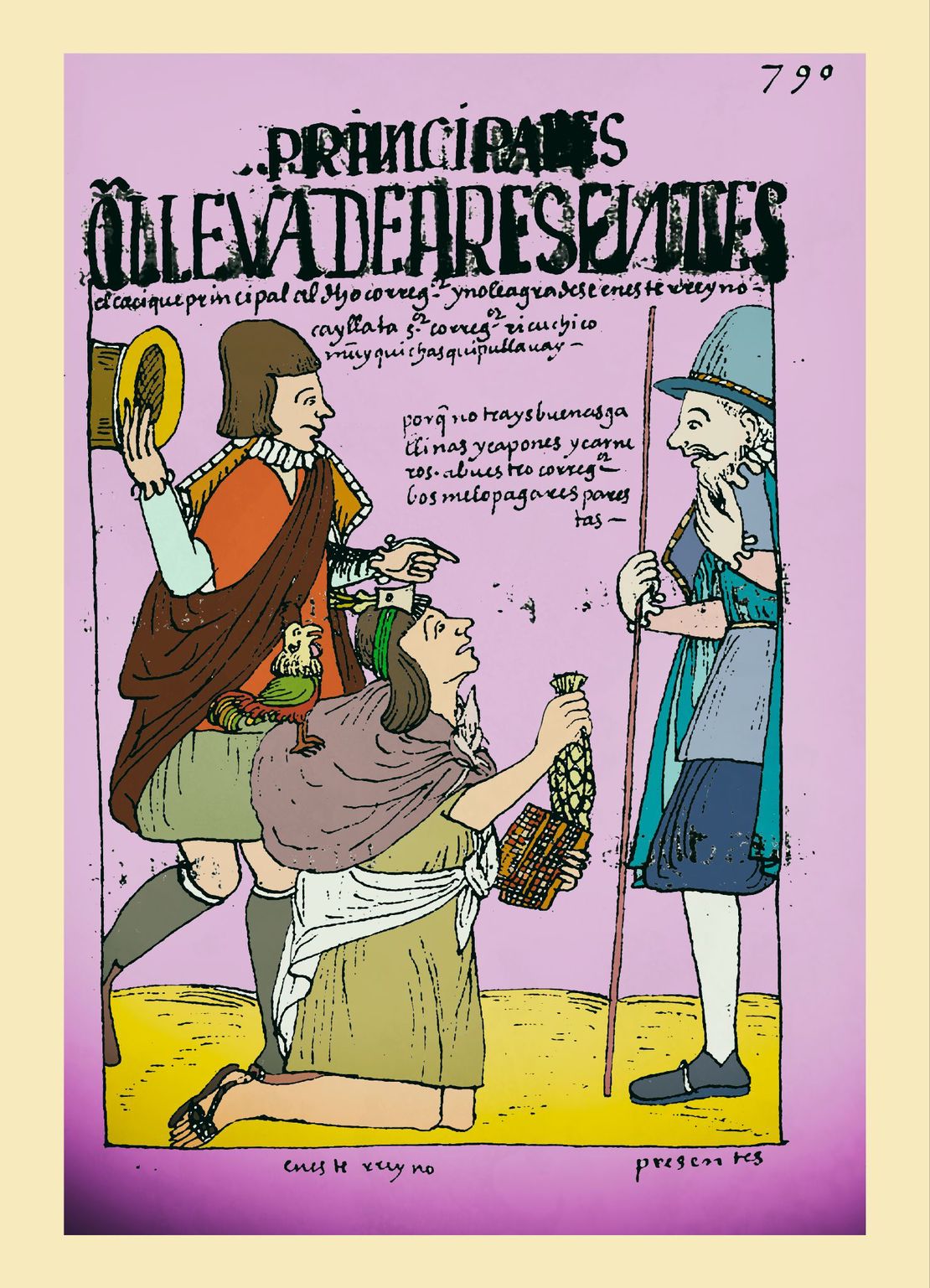

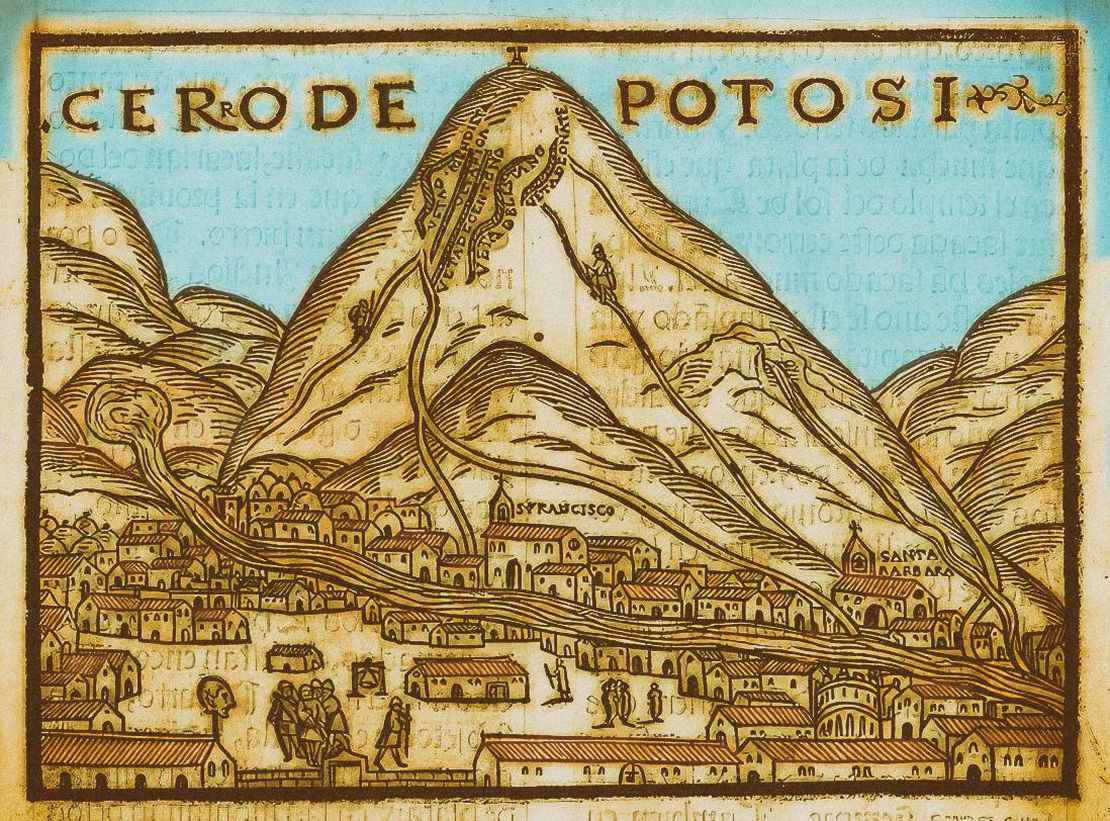

Los conquistadores españoles llegaron a la región del Qullasuyu a fines de la década de 1530, pero fue recién en la década de 1570 que la corona española pudo implementar importantes transformaciones para institucionalizar la presencia del estado colonial español en la región, consolidar su rol como agente de los intereses metropolitanos y revitalizar la producción de plata en las minas de Potosí. Estas transformaciones incluyeron la imposición de una nueva organización político-administrativa del territorio del virreinato, la monetización del tributo indígena, la racionalización de un sistema de trabajo forzoso indígena, la mita, y un ambicioso programa de reasentamiento forzado de caseríos indígenas dispersos en pueblos concentrados fijos donde la población indígena podía ser manejada, evangelizada y gravada de manera más eficiente. En estos llamados “Reales Pueblos de Indios” o “reducciones”, las autoridades étnicas debían convertirse en funcionarios a sueldo del Estado, encargados de recaudar tributos y entregar mano de obra bajo la estrecha supervisión de los párrocos y otros funcionarios coloniales. Al desmantelar lo que quedaba de los territorios étnicos precolombinos y despojar a las polis aymaras de sus derechos tradicionales sobre la tierra, los funcionarios coloniales españoles expulsaron a la gente de sus antiguas tierras y a menudo los unieron con miembros de polis diferentes. Este proceso conllevó la desarticulación de los grandes estados macro-étnicos aymaras, su fragmentación en pequeñas “comunidades indias” y una profunda reconfiguración de las identidades y reivindicaciones étnicas. La memoria de pertenencia a las grandes polis aymaras se desvaneció y las comunidades reconstituidas dentro de los “pueblos reales indios” se convirtieron en la principal referencia de identidad.

En el caso de este mapa, las principales polis aymaras afectadas por estas reconfiguraciones coloniales del espacio y los programas de reasentamiento forzado “violentos y desintegradores” fueron los de los lupaqas, los pakaxas (o pacajes o paka jaqi), y los qullas (o collas).2 En la actualidad, la mayoría de la población que vive en esta zona es aymara-hablante (o bilingüe español/aymara) y tiende a identificarse con la nación aymara.

REFERENCIAS:

Andrade Álvarez, Norby. “La Mita en los Andes Bolivianos de la Provincia Colonial de

Omasuyos en el Siglo XVII”. Estudios Latinoamericanos 1 (junio 2017): 28-33.

Choque, Roberto. Jesús de Machaca: La Marka Rebelde. vol 1. La Paz: CIPCA, 2003.

Morrone, Ariel. “El Lago de los Curas: Mediación Sociopolítica y

Cultural en los Corregimientos del Lago Titicaca (1570 - 1650)”.

Estudios Atacameños de Arqueología y Antropología Surandinas 55 (junio 2017) 183-202.

Wachtel, Nathan. El Regreso de los Antepasados: Los Indios Urus de Bolivia, del Siglo

XX al XVI: Ensayo de Historia Regresiva. México: El Colegio de México,

Fideicomiso Historia de las Américas, 2001.

Ariel Morrone, “El Lago de los Curas: Mediación Sociopolítica y Cultural en los Corregimientos del Lago Titicaca (1570 - 1650)”. Estudios Atacameños de Arqueología y Antropología Surandinas 55 (junio 2017), 183-202. ↩︎

Norby Andrade Álvarez, Norby. “La mita en los Andes bolivianos de la provincia colonial de Omasuyos en el siglo XVII. Estudios Latinoamericanos 1 (junio 2017), 30. ↩︎