Resumen

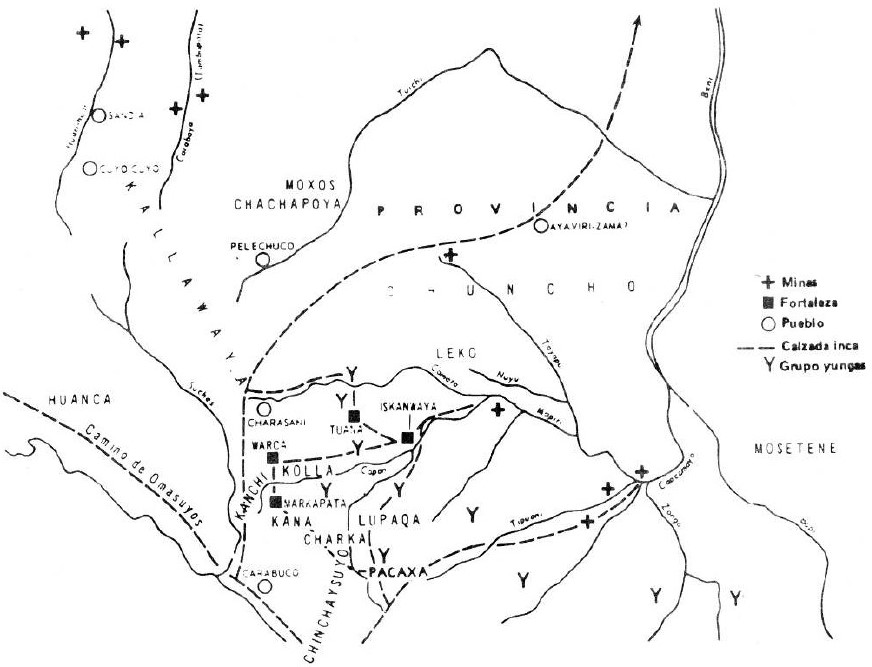

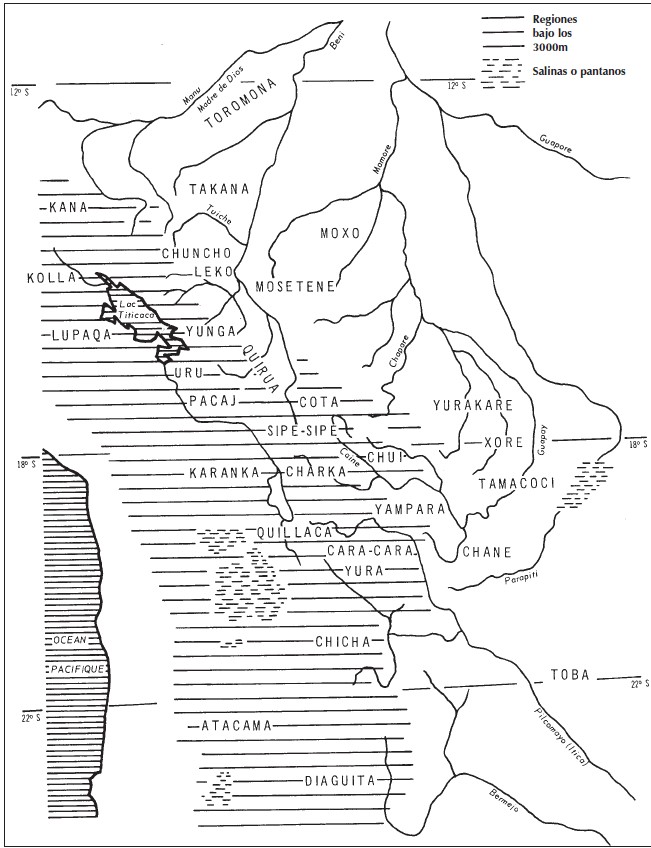

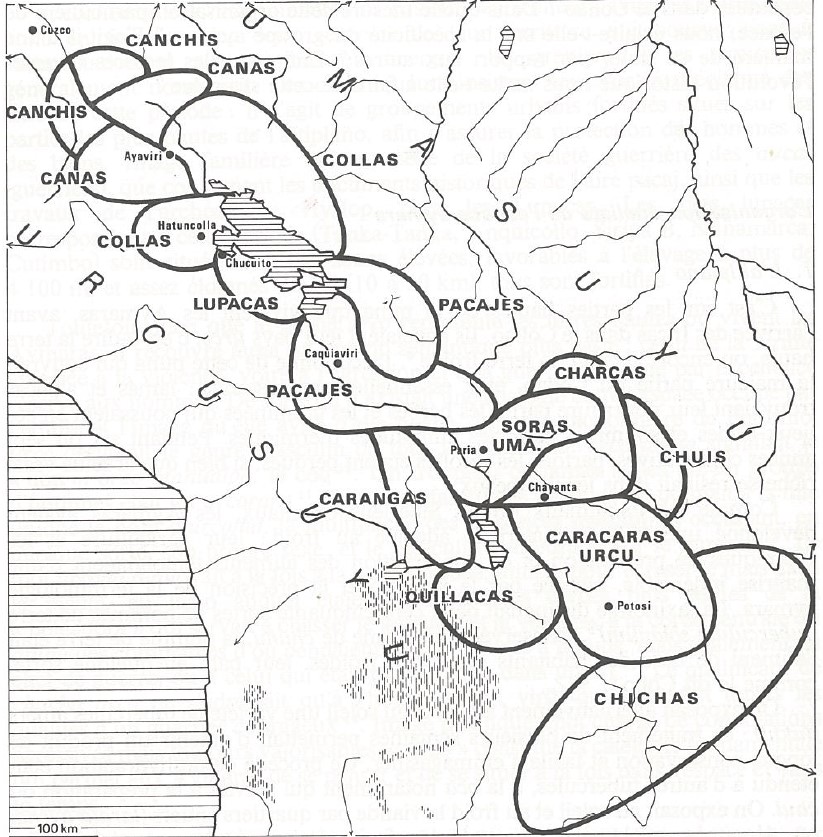

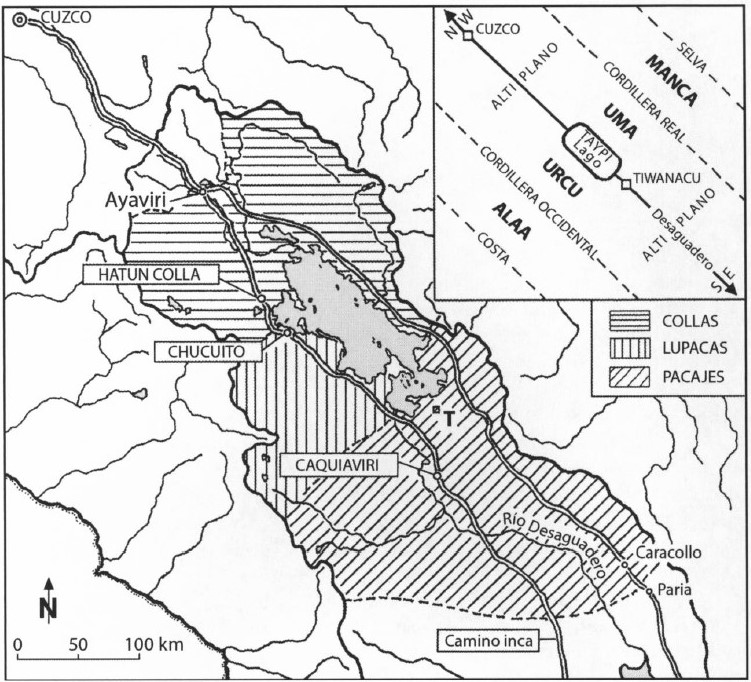

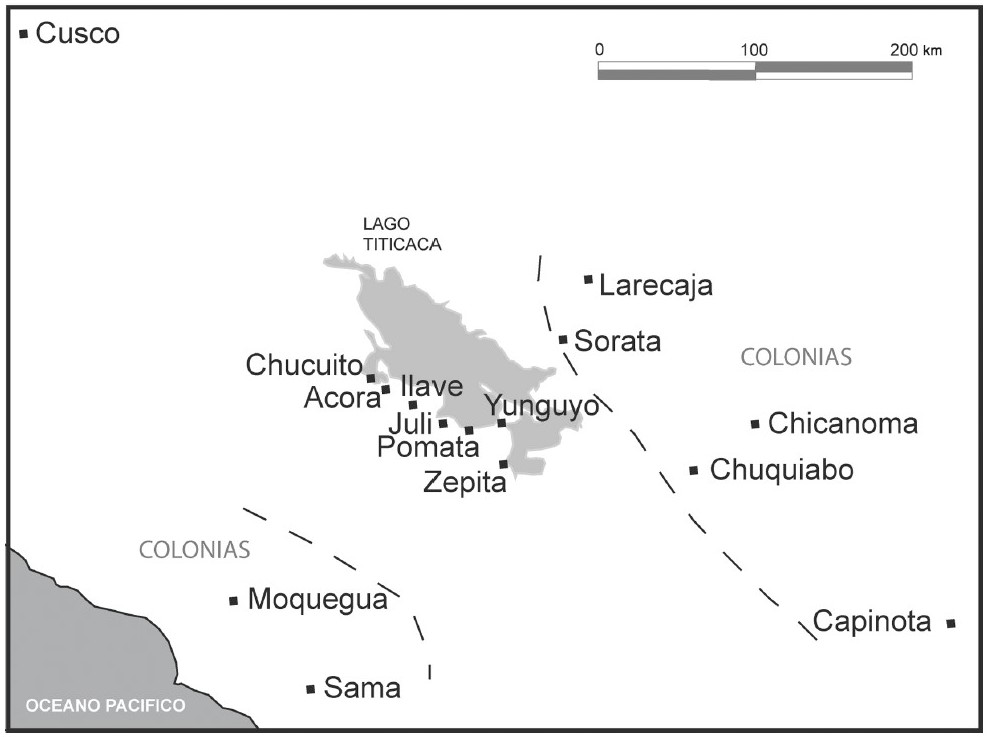

La región que se muestra en el mapa formaba parte del Qullasuyu, que era el distrito sur del estado Inca, también conocido como el Tawantinsuyu que incluía el gran altiplano donde se encuentra el lago Titicaca, los valles interandinos al este, y los valles y tierras costeras al oeste. Este mapa localiza las diversas islas lupaqa situadas hacia el este en los valles de Larecaja (en la actual Bolivia) en el siglo XVI. Estas islas, que estaban entremezcladas con las de otras polis aymaras, como los pakaxa, los charka, los kana y los qulla, son el resultado de las políticas de reasentamiento del Estado inca, basadas en el sistema de “control vertical de niveles ecológicos”. Aunque el núcleo de los asentamientos de los lupaqa estaba situado en las tierras frías de la altiplanicie LOS ESTADOS AYMARAS ALREDEDOR DEL LAGO TITICACA EN LOS SIGLOS XV Y XVI , cerca del lago Titicaca —el más importante era Chucuito, situado en la frontera entre el actual Perú y Bolivia—, su territorio también incluía una serie de “islas” a diferentes altitudes en los valles occidentales y orientales, formando así una especie de “archipiélago vertical”.1

En el proceso de expansión de los incas hacia el sur, los aymaras, como los lupaqa, fueron inicialmente grandes rivales de los incas y sólo fueron sometidos tras largas luchas. Una vez integrados en el Estado inca —a finales del siglo XIV— como aliados respetuosos y guerreros, contribuyeron sustancialmente a la expansión de las fronteras orientales y meridionales del Estado inca. Por estas contribuciones, los pueblos aymaras fueron recompensados con concesiones de tierras en los valles de maíz, exentos de ciertas obligaciones de tributo y, lo que es aún más importante, se les permitió conservar un alto grado de autonomía bajo el dominio indirecto inca. De este modo, el Estado inca consolidó la hegemonía de los estados aymaras y el poder de sus autoridades sobre los territorios que compartían con los urus, los pukinas y otros grupos étnicos. Las islas Lupaqa, tanto al oeste como al este, estaban ocupadas por lupaqas reasentados permanentemente (llamados mitmaqkuna) que eran enviados allí desde los siete centros del altiplano lupaqa para producir bienes (como coca y maíz) que, a su vez, eran enviados de vuelta al centro en el marco de una relación tributaria.2

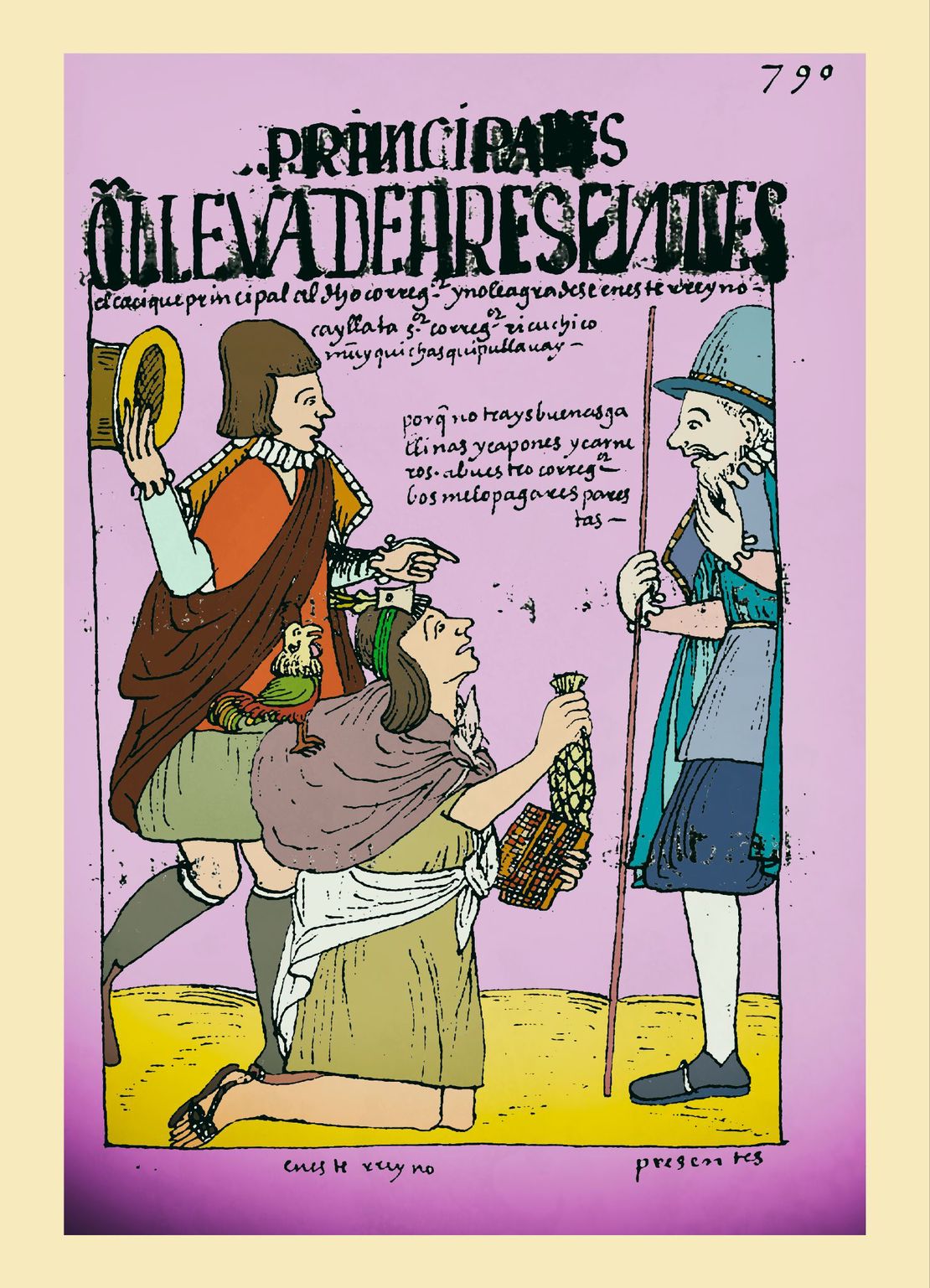

Con el tiempo, las presiones del dominio colonial, **incluidas las presiones del sistema de tributo, la creación de reducciones —reasentamientos forzados en pueblos indígenas concentrados diseñados para facilitar el control y la conversión—

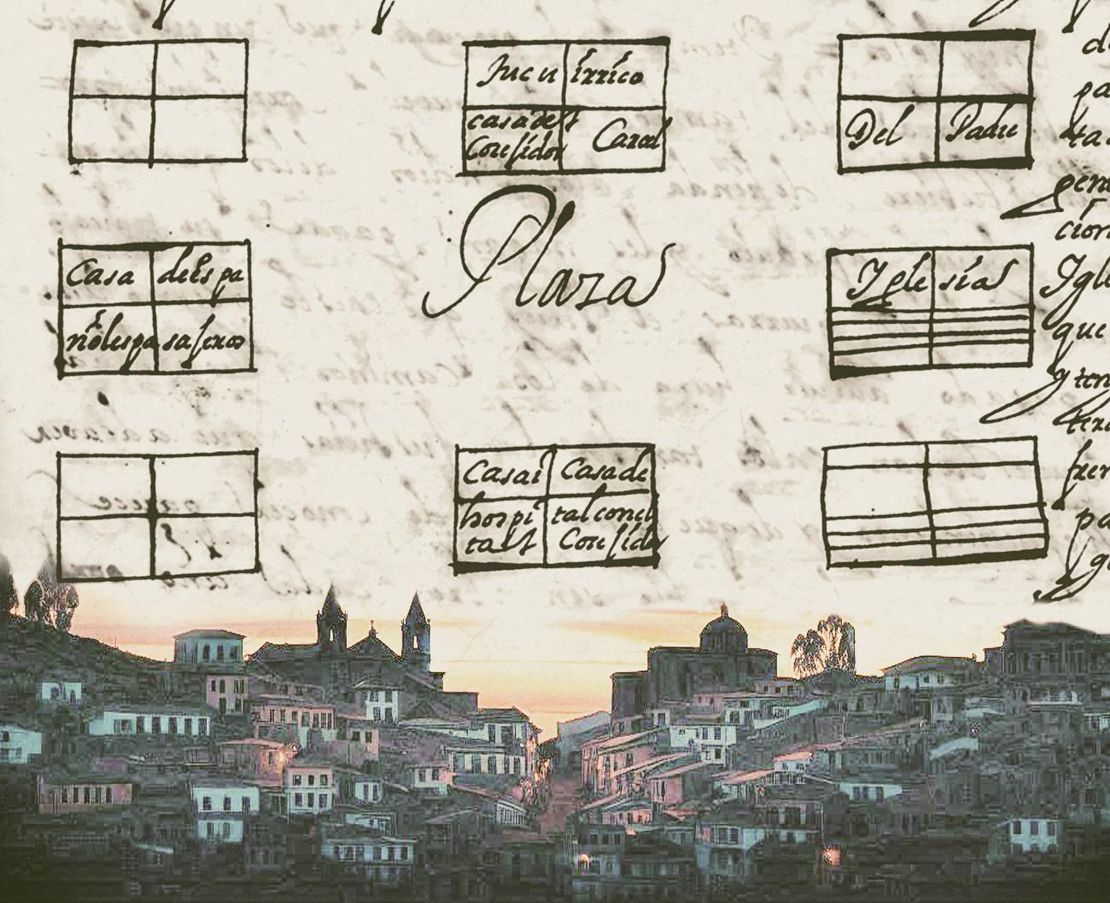

LEGISLACIONES COLONIALES QUE ENMARCARON LOS DESPOJOS EN LOS ANDES CENTRALES: LAS ‘REDUCCIONES’ O ‘PUEBLOS REALES DE INDIOS’

y la mita erosionaron aún más las estructuras y memorias tradicionales. Las políticas coloniales, destinadas a integrar a las poblaciones indígenas en el marco colonial español, condujeron a una gradual desarticulación y fragmentación de los grandes estados aymaras precoloniales. En la actualidad, las comunidades indígenas que residen en los antiguos asentamientos lupaqa hablan principalmente aymara. Sin embargo, la memoria colectiva de haber formado parte de un gran sistema político macro-étnico lupaqa se ha desvanecido.

**

A medida que las comunidades se adaptaban a los nuevos entornos sociopolíticos, las historias y tradiciones que en su día enfatizaban su pertenencia a la macro-etnia lupaqa no se transmitieron de forma consistente. En su lugar, surgió una identidad aymara más amplia, reflejo de un patrimonio cultural y lingüístico más generalizado que se mantiene vivo hoy en día, pero que ya no está vinculado a la conciencia histórica específica de la entidad política lupaqa. En esencia, aunque la lengua y algunas prácticas culturales hayan persistido, la identidad étnica específica ligada a la macro-etnia lupaqa se ha visto eclipsada por la identidad aymara más amplia. Esto refleja los profundos y perdurables impactos de la colonización, y los complejos procesos de cambio y resistencia cultural a lo largo de los siglos.

REFERENCIAS:

Murra, Juan. “Los límites y las limitaciones del ‘archipiélago vertical’ en los Andes”. Conferencia, Segundo Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina, Trujillo. Octubre de 1974.

Saignes, Thierry. Los Andes Orientales Historia de un Olvido. Cochabamba: CERES/IFEA, 1985.

Van Buren, Mary. “Rethinking the Vertical Archipelago.” American Anthropologist 98, no. 2 (June 1996): 338–51.

John Murra, “Los Límites y las Limitaciones del ‘Archipiélago Vertical’ en los Andes”. (Conferencia en el Segundo Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina, Trujillo, Perú, octubre, 1974); Mary Van Buren, “Rethinking the Vertical Archipelago”. American Anthropologist 98, nº 2 (junio de 1996): 338-51 ↩︎

Thierry Saignes. Los Andes Orientales Historia de un Olvido. (Cochabamba: CERES/ IFEA, 1985). ↩︎