Resumen

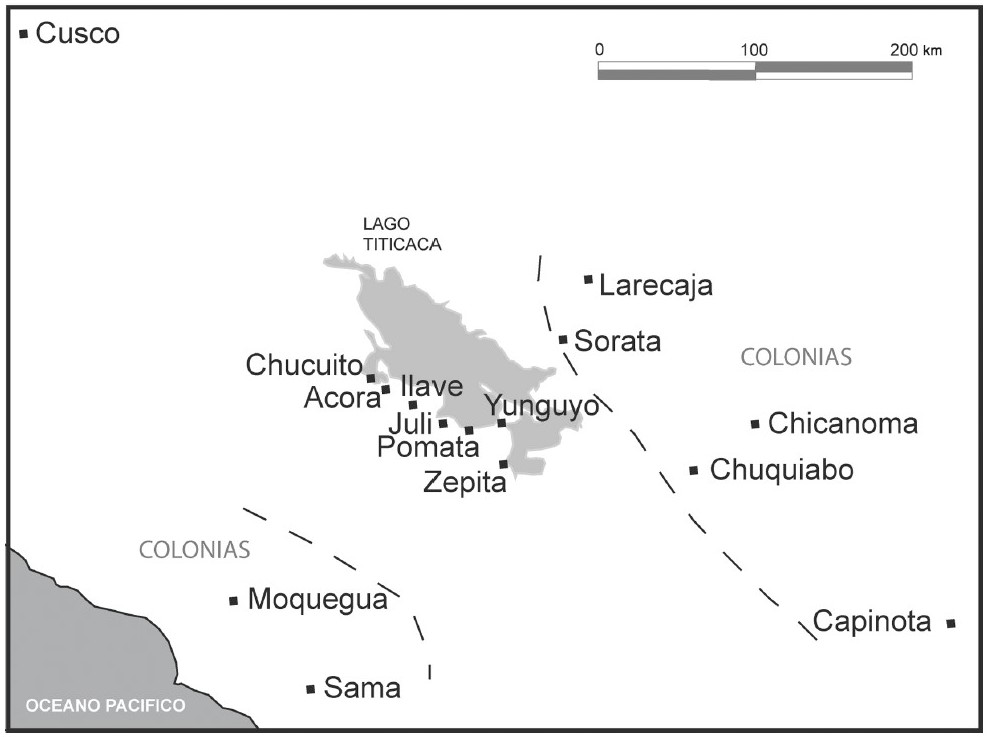

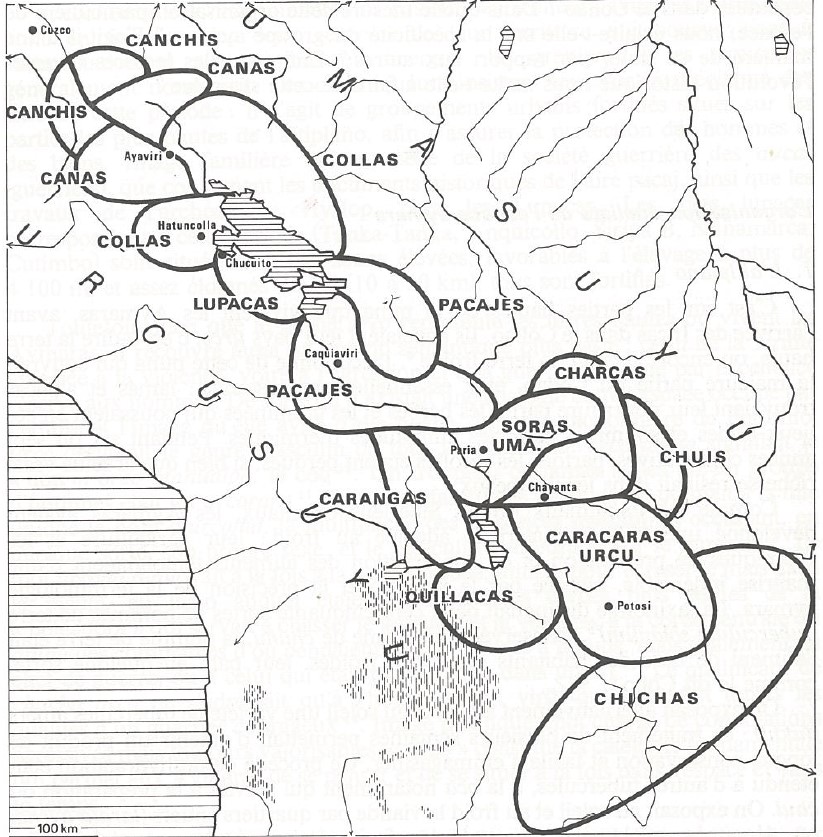

Este mapa muestra las diversas “islas” o colonias que la polis aymara de los lupaqa tenía tanto al este como al oeste del altiplano en el Qullasuyu, el distrito sur del estado inca o Tawantinsuyu, en el siglo XVI. El mapa se basa en la información encontrada en el censo colonial español de 1567, que incluía testimonios de las autoridades lupaqa.1 Siguiendo el modelo andino de “control vertical de los niveles ecológicos” SEÑORÍOS AYMARAS del QULLASUYU en el SIGLO XVI , el núcleo de los asentamientos lupaqa estaba situado en las tierras frías de la altiplanicie, pero su territorio incluía una serie de “islas” a diferentes altitudes en los valles occidental y oriental, lo que daba así forma a una especie de “archipiélago vertical”.2 Como puede verse en el mapa, los asentamientos principales se encontraban cerca del lago Titicaca —el más importante era Chucuito, situado en la frontera entre los actuales Perú y Bolivia—, dos islas o colonias en las laderas occidentales (ahora en Perú) y cinco en las laderas orientales (ahora en Bolivia).

Se cree que la entidad política lupaqa tenía una población de 20.000 hogares según el último registro del khipu inca ó 100.000 habitantes en la época de la conquista española, una población significativa para la época y mucho mayor que las otras polis que existieron contemporáneamente a ellos.3 Gran parte de lo que hoy se sabe sobre los lupaqas procede de dos fuentes principales: la visita administrativa de 1567 realizada por Garci Díez de San Miguel y el nuevo censo llevado a cabo durante la Visita General de Toledo en la década de 1570.4 En 1951, Marie Helmer publicó un resumen de la visita administrativa realizada en 1567 que incluía la provincia de Chucuito, centro administrativo de los Lupaqa. Cuando se publicó el texto completo de la visita unos años más tarde, surgió un mayor interés gracias a la detallada información que contenía, que había capturado la atención por igual de etnólogos, arqueólogos, etnógrafos e historiadores.5 Este texto, que incluía información sobre los censos anteriores de 1553 y 1559, así como el de 1567, adquirió una perspectiva histórica más amplia cuando se lo comparó con la información del gobierno de Virrey Francisco de Toledo (1569 - 1581) durante el cual se llevó a cabo un nuevo censo durante su Visita General en la década de 1570.6

Cuando los incas llegaron al lago Titicaca, los lupaqa no se enfrentaron a ellos en batalla —a diferencia de los grupos locales que ocupaban las orillas norte y este del lago y que ofrecieron una gran resistencia a la invasión inca—, sino que se integraron en la jurisdicción inca.7 Esto significaba que “los reyes lupacas y sus gobernadores eran individuos locales de habla aymara que no fueron sustituidos por gobernadores incas, como solía ocurrir en las zonas que caían bajo el dominio del Tawantinsuyu”8 (traducción propia).

Es más, la fuerte influencia inca en la vida lupaqa sugiere que el sistema de la polis lupaqa (o al menos su élite) pudo prosperar gracias a esta relación simbiótica con los incas. Es posible que los incas reforzaran el poder de la élite a cambio de la contribución de este pueblo al Estado en términos de indumentaria y mano de obra, especialmente cuando el Estado intervenía en alguna conquista.9 Desde el punto de vista de los lupaqa, esta relación les permitió mantener su autonomía —al menos en relación con la de sus vecinos. Esto es relevante si se tiene en cuenta que los lupaqas pudieron mantener parte de esta autonomía hasta bien entrado el régimen colonial. De hecho, los lupaqas no fueron obligados a formar parte de una encomienda, sino que se convirtieron en un “repartimiento real”. Esto significa que la Corona supervisaba directamente el repartimiento y, por tanto, el tributo que debían pagar como vasallos del rey iba directamente a la corona española.

El mapa, que muestra distancias que tardaban hasta dos meses en recorrerse, es un testimonio del prestigio de los lupaqas como pastores y transportistas de larga distancia. Esta pericia y conocimiento técnico les proporcionó una posición privilegiada a la hora de negociar tanto con el Estado inca como con la posterior administración colonial española, manteniendo así un cierto nivel de autonomía, a diferencia de otros pueblos menos influyentes.

También es importante señalar que, dado su importante excedente agrícola, las “islas” del valle lupaqa desempeñaron un papel crucial en el suministro de bienes a los colonizadores españoles, como proveedores a las ciudades españolas de vino, trigo, maíz y coca durante la segunda mitad del siglo XVI.10 Esta utilidad económica proporcionó a los lupaqas una forma diferente de despojo, en la que se integraron en la economía colonial en lugar de ser directamente desplazados o sometidos al mismo nivel de explotación que otros grupos. Es más, esta producción agrícola ayudó a sostener las ciudades y asentamientos españoles, al facilitar el crecimiento y la consolidación del poder colonial en la región.

En suma, lo anterior ilustra cómo la experiencia de la colonización, y por lo tanto las diversas formas de despojo experimentadas, fue única para cada polis aymara SEÑORÍOS AYMARAS del QULLASUYU en el SIGLO XVI **. La estructura social precolonial de cada grupo, sus actividades económicas, su ubicación geográfica y su relación con el Estado inca influyeron en cómo se vieron afectados por la colonización española y cómo respondieron a ella.**

REFERENCIAS:

Choquecahua, Alex. “Caciques del Reino Lupaca en la Provincia de Chucuito de la

Intendencia de Puno - 1786 - 1824". Revista Peruana de Antropología 5, no. 6 (2020): 159-164.

Cook, Noble David (Ed.). Tasa de Visita General de Francisco de Toledo. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1975.

Diez de San Miguel, Garci. Visita Hecha a la Provincia de Chucuito por Garci Diez de San Miguel en el Año 1567. Lima: Casa de la Cultura Peruana, 1964.

Gallardo Ibáñez, Francisco. “Sobre El Comercio y Mercado Tradicional Entre Los Lupaca Del Siglo XVI: Un Enfoque Económico Sustantivo”. Chungará 45, no. 4 (2013): 599-612.

Hyslop, John. “El Área Lupaca bajo el Dominio Incaico: un Reconocimiento Arqueológico”. Histórica 3, No.1, (1979): 53-79.

Julien, Catherine Toledo y los Lupacas: Las Tasas de 1574 y 1579. Herausgeber, 1998.

Murra, Juan. “An Aymara Kingdom in 1567”. Ethnohistory 15, no. 2 (1968): 115-151.

Murra, John. “Los Límites y las Limitaciones del ‘Archipiélago Vertical’ en los Andes”. Conferencia, Segundo Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina, Trujillo, Perú, octubre, 1974.

Van Buren, Mary. “Rethinking the Vertical Archipelago.” American Anthropologist 98, no. 2 (June 1996): 338–51.

Francisco Gallardo Ibáñez, “Sobre El Comercio y Mercado Tradicional Entre Los Lupaca Del Siglo XVI: Un Enfoque Económico Sustantivo”. Chungará 45, no. 4 (2013): 599-612. ↩︎

John Murra, “Los Límites y las Limitaciones del ‘Archipiélago Vertical’ en los Andes”. (Conferencia en el Segundo Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina, Trujillo, Perú, octubre, 1974); Mary Van Buren, “Rethinking the Vertical Archipelago”. American Anthropologist 98, nº 2 (junio de 1996): 338-51 ↩︎

John. Hyslop, “El Área Lupaca bajo el Dominio Incaico: un Reconocimiento Arqueológico” Histórica 3, no.1 (1979): 53-79; Van Buren, “Rethinking the Vertical Archipelago”, 338-51.; John Murra, “An Aymara Kingdom in 1567”. Etnohistoria 15, nº 2 (1968): 115-151; Alex Choquecahua, “Caciques del Reino Lupaca en la Provincia de Chucuito de la Intendencia de Puno - 1786 - 1824”. Revista Peruana de Antropología 5, no. 6 (2020). ↩︎

Noble David Cook, (Ed.). Tasa de Visita General de Francisco de Toledo (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1975); Garci Diez de San Miguel, Visita Hecha a la Provincia de Chucuito por Garci Diez de San Miguel en el año 1567. (Lima: Casa de la Cultura Peruana, 1964). ↩︎

Diez de San Miguel, Visita hecha a la Provincia de Chucuito por Garci Diez de San Miguel en el año 1567. ↩︎

Catherine Julien, Toledo y los Lupacas: Las Tasas de 1574 y 1579. (Herausgeber, 1998). ↩︎

Choquecahua, “Caciques del Reino Lupaca en la Provincia de Chucuito de la Intendencia de Puno - 1786 - 1824,” 159-164; Hyslop, “El área Lupaca bajo el Dominio Incaico: un Reconocimiento Arqueológico,” 53-79. ↩︎

Hyslop, “El Área Lupaca bajo el Dominio Incaico: un Reconocimiento Arqueológico”, 55. ↩︎

Hyslop, “El Área Lupaca bajo el Dominio Incaico: un Reconocimiento Arqueológico”, 55. ↩︎

Gallardo Ibáñez, “Sobre El Comercio y Mercado Tradicional Entre Los Lupaca Del Siglo XVI: Un Enfoque Económico Sustantivo”, 341. ↩︎