Resumen

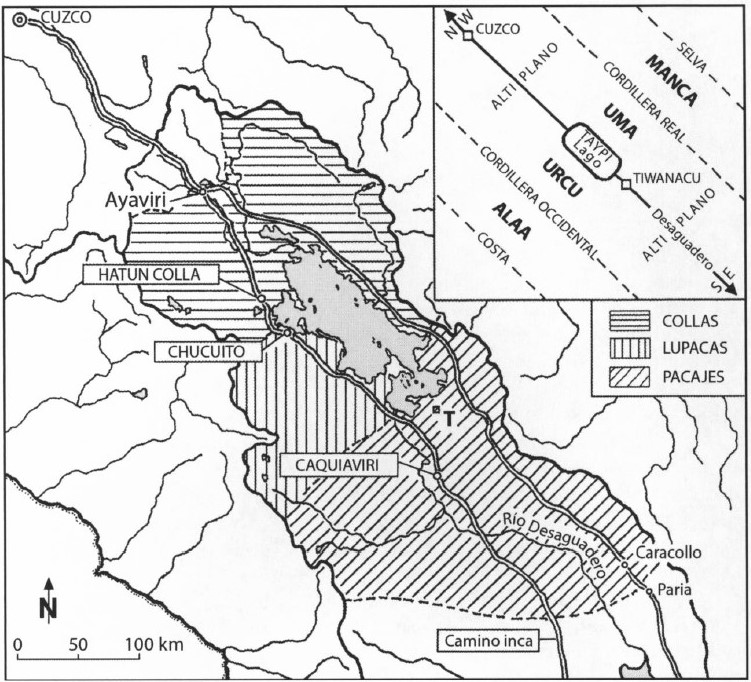

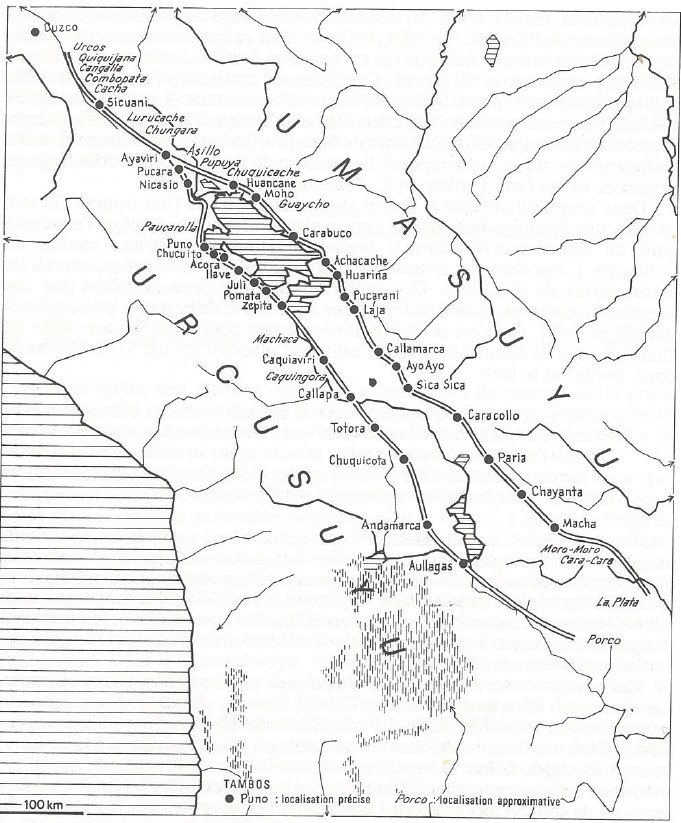

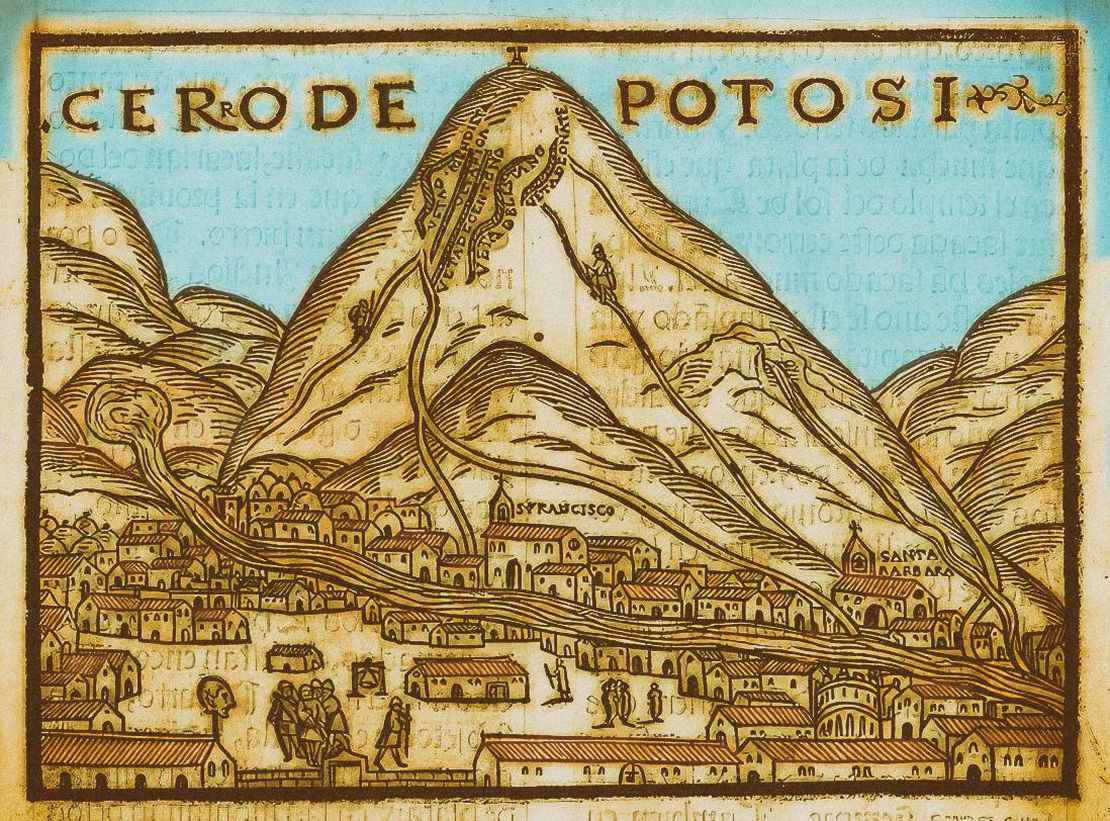

Este mapa muestra las polis aymaras de los Qullas, Lupaqas y Pakaxa (Collas, Lupacas y Pacajes) que habitaban un área del Qullasuyu, el distrito sur del estado inca o Tawantinsuyu, en los siglos XV y XVI. El mapa se basa en un documento colonial de 1585 en el que el autor, propietario de una mina en Potosí, enumera las unidades tributarias establecidas por el estado colonial en el contexto de las grandes reformas llevadas a cabo por el virrey Toledo en la década de 1570.1 El mapa también muestra el camino inca principal, con los centros administrativos de Ayaviri y Hatun Colla (territorio Qulla), Chucuito (territorio Lupaqa) y Caquiaviri (territorio Pakaxa).

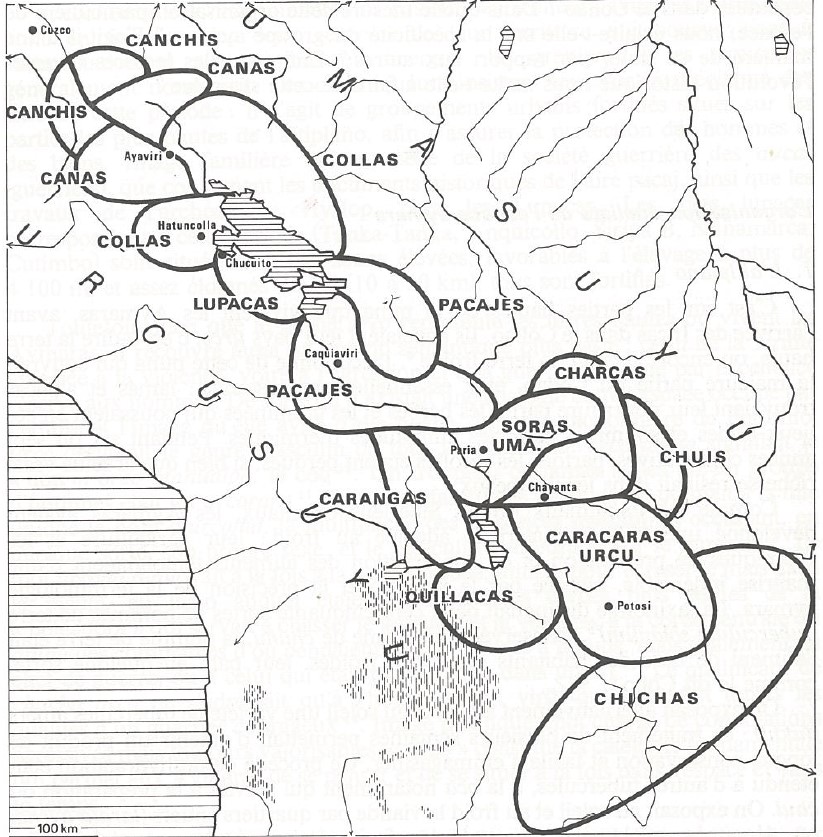

Llamadas capitanías de mita**, las unidades tributarias implementadas en la segunda mitad del siglo XVI fueron una institución colonial creada para organizar y administrar más eficazmente el sistema rotativo de mano de obra (llamado mita) para las minas de plata de Potosí.**2 Estas unidades ayudaban a coordinar el reclutamiento, transporte y supervisión de los trabajadores indígenas. En cada capitanía, los jornaleros indígenas, hombres físicamente aptos de entre 18 y 50 años de edad, estaban bajo el control de un líder étnico, el “capitán de la mita”, cuya área de autoridad y jurisdicción correspondía aproximadamente a la de un sistema político aymara “macro-étnico” prehispánico. 3

El sistema de la mita imponía cuotas a las diferentes comunidades indígenas, exigiéndoles que aportaran un determinado número de trabajadores durante periodos específicos. Las capitanías de mita facilitaban el cumplimiento de estas cuotas reclutando la mano de obra de su jurisdicción. Esto implicaba a menudo coerción, ya que los indígenas se veían obligados a abandonar sus hogares y a trabajar bajo arduas condiciones que, en última instancia, alteraban los modos de vida tradicionales y, por tanto, provocaban también importantes cambios demográficos.

Este mapa también incorpora, en la esquina superior izquierda, un diagrama que presenta la concepción dualista andina (precolonial e incluso preincaica) del espacio, en la que éste se compone de dos partes opuestas, si bien complementarias (superior e inferior) articuladas por un punto medio (taypi). Así, el altiplano —es decir, la llanura situada entre las cordilleras occidental y oriental de los Andes— se dividía en una mitad superior (urcu) y otra inferior (uma) con el lago Titicaca como punto medio.4 Urcu tiene connotaciones masculinas, dominantes y fálicas, mientras que uma tiene connotaciones femeninas, de valle y humedad. Siguiendo esta concepción, los territorios de las polis aymaras se organizaron en dos mitades: la moiety superior y la moiety inferior.

Como puede verse en el mapa, los territorios de los Qullas y de los Pakaxa estaban divididos en la mitad superior (moiety urco) y la mitad inferior (moiety uma). Los lupaqas sólo ocupaban la parte superior o urco. También cabe señalar que cuando el estado colonial español estableció las capitanías de mita, había un número significativo de hablantes de pukina integrados en estas unidades tributarias controladas por autoridades de habla aymara. Parece ser que el pukina era la lengua hablada en la antigua civilización (preincaica) de Tiwanaku. El uso de esta lengua había desaparecido para el final de la colonización española, a principios del siglo XIX. En la actualidad, la mayoría de la población que habita esta zona del altiplano es aymara-hablante, en su mayoría bilingüe español-aymara.

REFERENCIAS:

Bakewell, Peter. Miners of the Red Mountain: Indian Labor in Potosí, 1545-1650. New Mexico: University of New Mexico Press, 1984.

Bouysse-Cassagne, Thérèse. “L’espace Aymara: Urco et Uma”. Annales. Histoire, Sciences Sociales 33, no. 5-6 (diciembre de 1978): 1057–80. https://doi.org/10.3406/ahess.1978.294000.

Domínguez Faura, Nicanor. “The Puquina Language in the Early Colonial Southern Andes (1548-1610): A Geographical Analysis.” Revista de Geografía Latinoamericana 13, nº 2 (2014): 181-206.

https://doi.org/10.1353/lag.2014.0033.

Nicanor Domínguez Faura, “La lengua puquina en los Andes meridionales coloniales tempranos (1548-1610): Un análisis geográfico”. Revista de Geografía Latinoamericana 13, no.2 (2014): 181-206. ↩︎

Peter Bakewell, Miners of the Red Mountain: Indian Labor in Potosí, 1545-1650. (Nuevo México: University of New Mexico Press, 1984) ↩︎

Domínguez Faura, “La lengua puquina en los Andes meridionales coloniales tempranos (1548-1610): Un análisis geográfico”, 181-206. ↩︎

Bouysse-Cassagne, “L’espace Aymara : Urco et Uma”. Annales. Histoire, Sciences Sociales 33, no. 5-6 (diciembre de 1978): 1057-80. ↩︎